人文科学の教養(2023年11月6~10日)

*** きょうの教養 (人文科学の教養①)

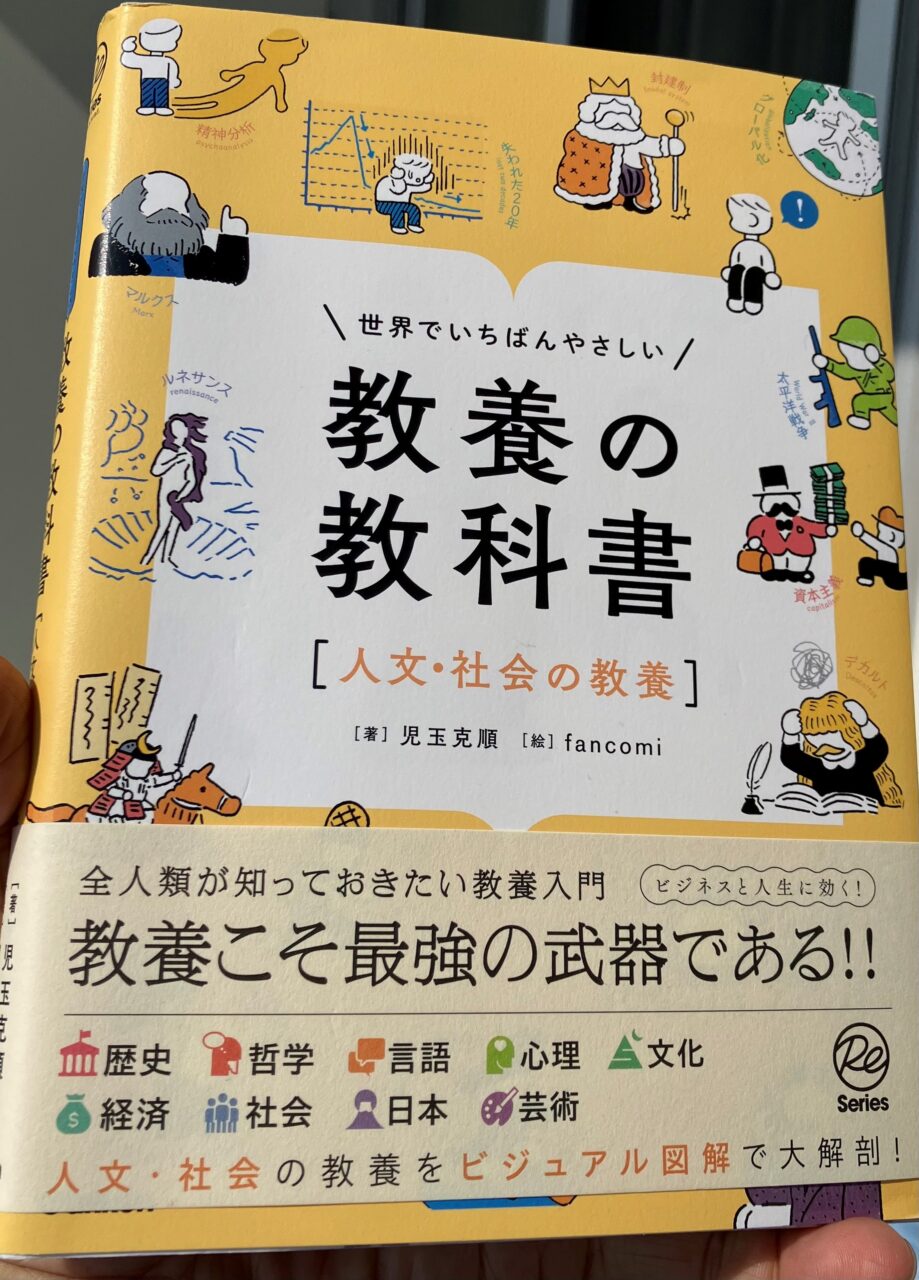

今週は人文科学の教養を特集する。知っているようで知らない人文科学について、「世界でいちばんやさしい教養の教科書」(児玉克順著)から「心理学」「文化」「芸術」「言語」「哲学」を取り上げる。

◎心理学 科学としての心理学は19世紀から始まった。科学は対象を分析、分解することで合理的な法則を導こうとする。心理学も「心」を要素に分解し、どのように構成されているかを把握しようとした。具体的には緊張や快・不快、弛緩や興奮、鎮静など意識を要素に分解して分析することで法則を導こうとした。構成主義心理学と呼ばれる。

20世紀になると、構成主義心理学への反発から、新しい三つの流れが出てきた。第一は、意識を要素ではなく、まとまりとして捉えるゲシュタルト心理学だ。物事を細かな要素の集まりではなく、集合体として捉えた。第二は、意識ではなく行動に注目する行動主義心理学。情報や刺激に人はどう反応するかを研究した。第三は、意識ではなく無意識に注目するフロイトに代表される精神分析の心理学である。私達の意識は心のほんの表層に過ぎず、深層心理の無意識を研究した。自覚できる「意識」、自覚できたりできなかったりする「前意識」、自覚できない「無意識」に分けた。

現代の心理学の中心は、この三つの心理学を統合した認知心理学である。「心」が外界の情報を総合的にどう処理しているかという情報処理のメカニズムを探ろうとした。外界からの刺激を生体の感覚器官で感じ取り、どのような「感覚」を得られたかを「知覚」し、「認知」「認識」へと進む。例えば、花を見て目や鼻で感じ、色や匂いを知覚し、花だと認知・認識して記憶していく。人工知能(AI)は、この研究をもとにして人間と同じ認知を実現できる機械を追求している。機械が学習と推論を繰り返し、人の頭脳と対等以上になろうとしているのだ。

最近では、私たちの身体は太古の時代から遺伝によって引き継がれてきた情報や本能の影響を受けたとする「身体操作論」、動物の行動を研究するすればかなりの領域で人間にも当てはまるという「動物行動学」も発達している。また、20世紀後半以降に発達した脳科学によって、さまざまな発見がなされている。例えば、感情や意欲、思考などを司る前頭葉、聴覚や記憶をつかさどる側頭葉などの動きを研究することによって、心のメカニズムの解明も進んでいる。

*** きょうの教養 (人文科学の教養②)

◎文化 近代はキリスト教の影響を受けた西欧の価値観が主流になった。西欧では非キリスト教社会は「間違った社会」として映った。18世紀以降、人類や社会は歴史を重ねることによって進化するという「歴史的進歩主義」という考え方が広まった。19世紀になると、西欧諸国は国民に国家への帰属と一体感を求める政策をとった。国は同じ文化、同じ言語、同じ民族で統一された方が、国民の一体感や帰属意識が強くなり、自分たちの国家こそ優れていると考えて戦争に発展した。これを「自文化中心主義」という。

反発として、20世紀から、様々な文化を尊重する「文化相対主義」が生まれた。文化に優劣はなく、地域ごとの風土や気候や歴史などに適用して文化が育まれたと考えた。文化に共通する構造を見出す「文化人類学」が、レヴィ・ストロースを中心として広まり、それぞれの文化には共通するものがあるのではないかと考えた。

第二次世界大戦以降、経済活動のグローバル化が進み、それぞれの国の文化に合った商品に作り変えて販売する「多文化主義経営」が生まれた。地域の独自性に合わせた経営をし、文化の異なる他者を受け入れる歩み寄りが求められるようになった。一方、さまざまな文化の導入や融合が奨励されて自文化に固執する事が否定されるため、あるべきモデルが分かりづらくなる側面も出てきた。

現代文化はマスメディアが大きな影響力を持ち、誰もが同じ価値観や理想を追いかける「大きな物語」が主流になった。一方、20世紀後半からネットメディアが普及し、様々な情報を得られるようになると、生き方や価値観、理想が多様化した「小さな物語」という状況を生み出すようになった。文化のあり方はさまざまな立場や考え方があり、何が正しいというわけではない。それぞれの正しさを尊重し合うことが必要になる。

*** きょうの教養 (人文科学の教養③)

◎西洋美術 西洋美術の歴史的転換点はルネッサンスだ。特徴は3つある。人間の価値を見直す「人間中心主義」、均整・調和・シンメトリーを特徴とする「古典主義」、遠近法などの「技術革新」だ。三大巨匠は、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロである。

16~18世紀になると3つの流れが生まれた。流動的、躍動感、対角線構図を特徴とし、ルーベンスらを代表とする「バロック」。 豪華絢爛、優美繊細、フランスのルイ15世時代の「ロココ」。その反動として、写実的・理性的でフランス革命を時代的な特徴とする「新古典主義」へと続く。19世紀は「ロマン主義」から始まる。市民革命や産業革命を経て、個人の自由が拡張された時期だ。しかし、非現実的で理想論すぎるという問題点もあった。そこで浮上したのが「写実主義」と「自然主義」である。写実主義は、現実を美化することなく、社会の不合理さや貧困、争いを描いた。自然主義は、自然の厳しさをありのまま作品にし、雄大な自然や農民の生活などを芸術作品とした。

反発として生まれたのが「象徴主義」。見えるものを使って見えない何かを表現しようとした絵画で、幻想的な特徴がある。写実主義を発展させたのが「印象主義」で、目に映る色彩を重ねて描いた。輪郭がなくぼんやりとし、目から心に移った色を描いてみようという特徴があった。

20世紀は、大衆化されたモダンアートに移行する。最初に登場したのは「アヴァンギャルド」。前衛的で革新的な芸術で、大転換はここから始まった。さらに3つの流れに分かれ、三次元を二次元の平面に再構成した「キュビスム」、役に立たず意味がわからないものを目指した「ダダイズム」、目に見えない現実を描こうとした「シュールリアリズム」である。これらは、大衆社会を象徴する素材をアートにするアンディウォーホールらの「ポップアート」などにつながった。

*** きょうの教養 (人文科学の教養④)

◎言語 19世紀以前、言語はあらかじめ実在する人物や思いを表すと考えられていた。近代合理主義の時代で、言語も科学と同様、分解・分析して法則を導く研究が中心だった。

しかし、19世紀にスイスの言語学者ソシュールが登場して、事物と言葉の関係が見直された。言葉で言い表すことで事物が概念になると考えるようになった。文法ではなく、言語で意味づけることによって得られる隠された規則性や構造を研究するようになった。言葉には構造があり、それに合わせて物事を認識したり見つけたりしていることがわかってきた。子どもはチョウを見て、チョウと教えられて認識し、世界はチョウとそうでないものに分ける。ガと教えられ、世界はチョウとガでないものに分ける。名づけられたものとそうでないものに分かれることを「分節化」という。フランスではチョウとガもパピヨンと呼ぶ。これが言語圏の違いで、分節は言語圏ごとにバラバラなのだ。これを「言語の恣意性」と呼ぶ。私たちが世界を捉える意味は、言語によって意味づけられている。私たちはありのままの世界を自由に生きているのではなく、言葉によって作られたストーリーや物語に沿って生きているのだ。

言語に関する教養テーマを4点考える。①幼児の言語習得のメカニズムは、大人の話を聞いて覚える単純な構図でなく、幼児の頭の中に言語を効率よく習得するメカニズム(生成文法)があるらしい。②戦後日本の英語教育は、文法と読解を重視したため、会話のできない人が多い。その反省から、母語を習得するように英語を学習する流れが1990年代から広まっている。しかし、表面的な日常会話はできても、母語を使用するように文法的に正しく、自分の考えをしっかり伝えることができるようにはなっていない。③第一言語と第二言語の習得の研究も進む。第一言語の習得は、すべての言語に共通する普遍文法に沿って文法なしでも理解が可能になる。しかし、少年期以降に第二言語を習得する場合、普遍文法が適用されず、新たに文法を学ばないと理解不可能になる。④日常会話と思考言語という分け方もある。抽象的で意味の広い言葉を運用する能力を思考言語能力というが、日本語でしっかり思考できる人は、英語でもできるようになる。母国語で発達させた思考言語能力は、第二言語を運用する上でも活用されている。

*** きょうの教養 (人文科学の教養⑤)

◎哲学 14~16世紀のルネサンスは、神に服従する中世的価値観に反抗し、人間の個性や合理的精神の尊重を求めた人間解放運動だった。17世紀、フランスのデカルトは、確実に存在するものを徹底的に追求し、「私」だという結論に至った。生まれつき崇高な理性があれば、物事を正しく認識できると考えた。「大陸合理論」と呼ばれ、真理を探求する方法として「演繹法」が用いられた。イギリスのベーコンやロックは、心は白紙状態で、経験を積み重ねて知性や認識が養われるとする「経験論」を唱えた、真理探求の方法としては「帰納法」が用いられた。

18世紀にドイツで両者を統合した「ドイツ観念論」が登場した。ヘーゲルは弁証法を提唱し、相反する二つの主張(テーゼとアンチテーゼ)を統合してよりよい結論(ジンテーゼ)に導き、繰り返し実践することで自己も社会もより高い次元へと発展できるとした。このような哲学は「近代的自我」の概念生み出し、理想的なあり方を人々に提示したが、逆に人々を縛り付けることになった。近代の「私」に共通していることは精神の進歩主義で、精神の高みを目指す方法論が盛んに論じられた。

進歩は素晴らしいのだろうかと疑ったのが19世紀ドイツの哲学者ニーチェで、神がいなくても自らを律する超人思想を提唱した。同時期に精神科医のフロイトとユングが無意識を研究し、自分の精神すら思い通りにならないし、自己の中心は自我ではないと唱えて、衝撃を与えた。

20世紀の第一次世界大戦で西洋人同士が殺し合うと、価値観も揺らいだ。「私」は確固とした存在ではなく、関係性の中で揺らぐという認識になり、人間の存在を特別なかけがえのないものと考える「実存主義」が生まれた。20世紀中頃から、言語や文化や社会や心には、目に見えない構造があり人間はその構造に縛られているという「構造主義」がフランスを中心に広まった。自己と他者の境界は近代合理主義のように明確に分かれていないと考える。

現代ではアイデンティティ・クライシスが指摘される。アイデンティティは「自分らしさ」だが、何らかのモデルが必要になる。かつて存在したモデルが消滅するポストモダン状況になり、正しさの基準がバラバラになり、精神の危機を生んでいるといわれる。