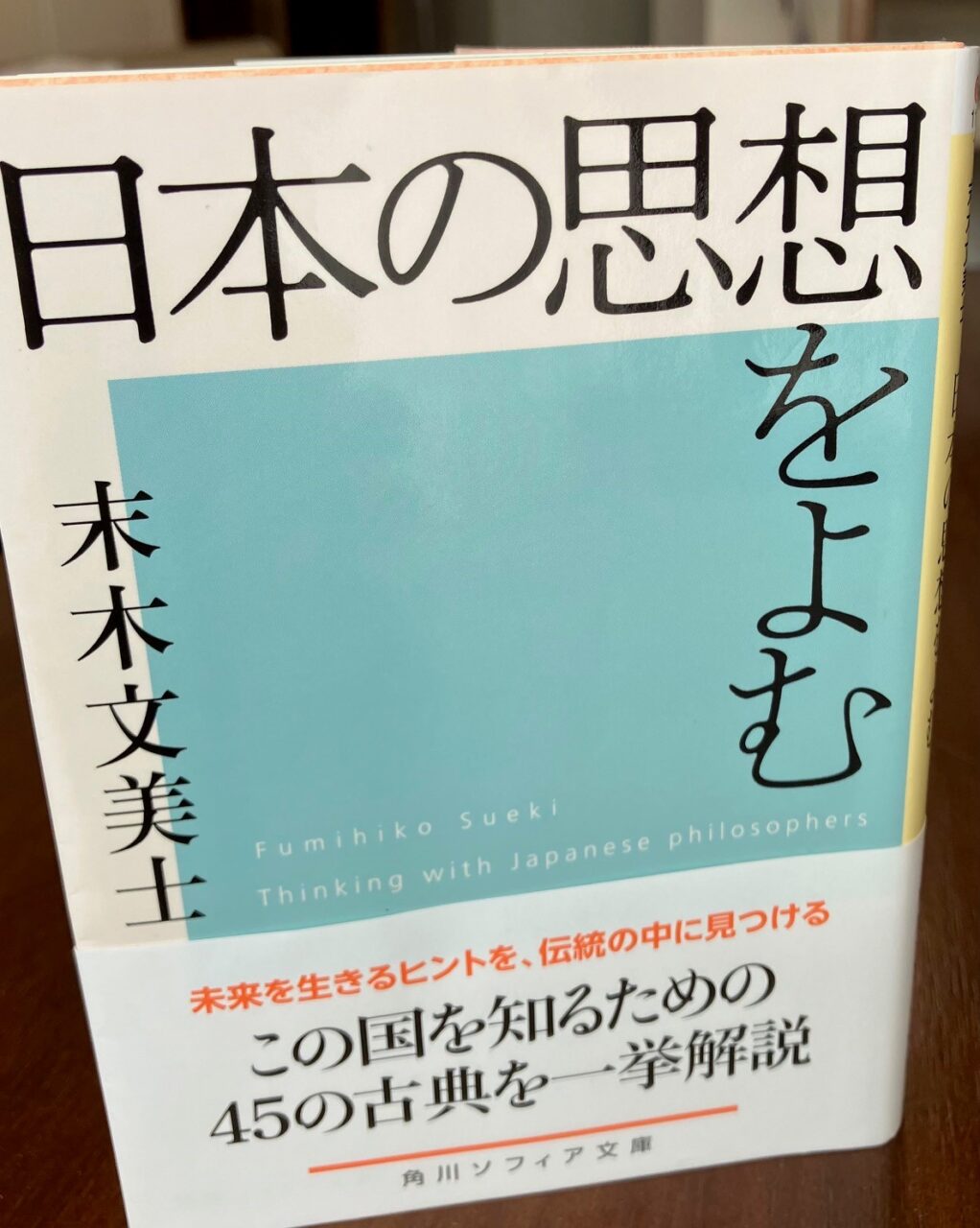

日本の思想を読む(2023年10月16~20日)

*** きょうの教養 (日本の思想をよむ①)

今週は「日本の思想をよむ」(角川ソフィア文庫)から紹介する。著者は、仏教学・日本思想史が専門の末木文美士・東大名誉教授。「日本には多彩で新鮮な思想がある。人間や自然だけでなく死者や神仏との関係も親密にとらえてきた」と45の著作をひもとき、解説している。うち5つの文章から思想家と思想を紹介する。

◎二宮尊徳 「二宮翁夜話」 「人の道は天の理に従うものであるが、それぞれ区別をして、雑草の類を悪、米や麦を善とするようなもので、人間に便利なものを善、不都合なものを悪とする。こうなると、天の理とは異なることになる。なぜなら、人の道は人が立てるものだからである」

尊徳の思想は報徳思想と呼ばれ、儒教、仏教、神道などを融合させ、究極の「大極」に従う実践を進めるものである。抽象的な理論でなく、農業を復興させ、経済の立て直しを図る実践の中で形成された極めてプラグマティックなものであった。損得は荻生徂徠のように自然と作為を分離するのでもなく、安藤昌益のように全面的に自然に従うというものでもなかった。自然に従いながらもただ自然任せにするのではなく、人間の工夫が入り、自然と作為を上手く調和させるところに成功が生まれるのである。

尊徳によれば、自然には善悪はない。風雨や寒暑には何の意図もない。しかし人は、その自然のままでは生きていけない。家を建て、いい服を作ることによって、風雨や寒暑を避けて人間らしい生活ができる。それが天道と異なる人道である。尊徳にとっての善悪は、人間にとって好都合かどうかということで決まる。尊徳というと、封建的で古臭い道徳の権化のように思われがちだが、実際には数多くの失敗や試行錯誤の中で鍛えられた合理的でプラグマティックな思想を展開している。今日再発見が必要な思想家の一人である。

*** きょうの教養 (日本の思想をよむ②)

◎田辺元 「メメントモリ」(ラテン語で「死を忘れるな」) 「自己は死んでも、互いに愛いによって結ばれた実存は、他において回施のためにはたらくそのはたらきにより、自己の生死を超ゆる実存協同において復活し、永遠に参ずることが、外ならぬその回施を受けた実存によって復活し信証せられるのである」

死は哲学上の難問だが、正面から扱ったほとんど唯一の哲学者が田辺元である。晩年の1950年代後半、「死の哲学」と呼んで最後の力を振り絞って前人未踏の世界に取り組んだ。背景には、妻を失い、死んだ妻が自らの内に生きていると実感したこと、ビキニ環礁でのアメリカの核実験で第五福竜丸が被曝し、核の脅威による死という事態に人類が直面したことがあげられる。

田辺の死の哲学は長編に詳しく展開されているが、難解である。短編エッセイの「メメントモリ」にはエッセンスが簡潔に凝縮されている。自己は死んでも、愛によって結ばれた死者は、生者の中に復活して導く。ここに「実存協同」が生まれる。同じような経験をした人も多いであろう。抽象論ではなく、日常でごく普通に起こることである。多くの哲学者たちはそれを見過ごしてきた。

復活といえばまず、キリスト教におけるイエス・キリストを思い浮かべる。田辺も最初はキリスト教によりどころを求めたが、ただひとりに起こった奇跡でしかない。田辺はそこで仏教に向かう。大乗仏教の菩薩は、死後もなお生者の心に復活して、愛に生き続ける。菩薩によって導かれた人は、今度は自ら菩薩として次に来る人を導く。ここに菩薩の実存協同の鎖が作られていく。死者という問題は初めて哲学的な議論の場に乗せた功績が大きい。

*** きょうの教養 (日本の思想をよむ③)

◎世阿弥 「風姿花伝」 「芸能は、人々の心を和らげて、身分の上下に関わらず感動させ、寿命や福徳を増す基になり、寿命を延ばす方法である。究め尽くせば、どんな道もすべて寿命や福徳を増やすことであるが、ことにこの猿楽能の芸は、最高の芸の位に達し、家名を残すことは、天下に認められたことであり、寿命と福徳を増すものである」(現代語訳)

そもそも芸能に貴賤はない。上下の誰に対しても同じ感動を呼び起こさなければならない。芸能は身分を超えてあらゆる人に平等に開かれる。「風姿花伝」を読む時、この観点を忘れてはならない。人生訓にも通じるために広く読まれている。高邁で孤独な芸道を追求する求道者のあり方というより、一生浮き草的で体を張らなければならない芸能タレントの心得として読まれるべきものだ。

能の起源論も興味深い。能の起源を日本とインドの両方に見る。日本における起源は天岩戸の前でのアマノウズメの踊りに求められる。インドの起源は、釈迦が説法しようとした時、外道たちに邪魔されてできなかったので、 仏弟子たちが外道たちの目をそらせ、その間に無事に釈迦が説法したというのである。

こんな話は経典には見えない。この二つの起源譚は、聖徳太子時代の秦河勝(はたの・かわかつ)によって結びつけられるという。秦氏は秦の始皇帝の子孫ともされ、こうして外来性と土着性が一体化する。高貴と卑賤、猥雑と神聖、滑稽と厳粛、土着と外来など、さまざまな両義性が結びつく中に古典芸能が成り立つのである。

*** きょうの教養 (日本の思想をよむ④)

◎和辻哲郎 「古寺巡礼」 「我々が巡礼しようとするのは美術に対してであって、衆生救済の御仏に対してではないのである。たといわれわれがある仏像の前で、心底から頭を下げたい心持ちになったり、慈悲の光に打たれてしみじみと涙ぐんだりしたとしても、それは恐らく仏教の精神を生かした美術の力にまいったのであって、宗教的に仏に帰依したというものではなかろう。宗教的になりきれるほどわれわれは感覚をのり超えてはいない」

仏像が芸術品とみられるようになった画期をなす出来事は、明治10(1884)年、アーネスト・フェノロサと岡倉天心らによる法隆寺夢殿の秘仏救世観音の調査であった。彼らはほこりだらけの包みをほどき、立ち現れた観音の美しさに感動する。こうして日本美術史という近代的な新しい学問が成立し、日本の仏像は世界に誇る芸術として称賛されるようになった。

信仰の対象から感傷の対象へ転換を決定づけたのは、「古寺巡礼」(1919年)であった。和辻が当時、 31歳の青年であったことを思うと、いかにも渋い趣味のようだが、若々しい情熱と感性に溢れた野心作であることが分かる。ニーチェやキルケゴールの先端的な研究から出発した和辻は、「偶像再興」で伝統否定から伝統的価値の再発見へと向かう。決して古めかしい伝統回帰ではない。

古色蒼然と見られていた奈良や飛鳥の寺院や仏像を全く新しい近代的な美の観点から再発見しようとした。和辻の想像力は学者としての実証を超えて羽ばたき、古代ギリシャ・ローマ芸術と東洋の仏像がシルクロードを介して通い合う。それらの作者は、狭隘で、わけのわからない宗教者ではなく、世界に開かれた感性豊かな芸術家たちでなければならなかった。和辻に導かれて多くの文学者や芸術家が古都を訪れ、高邁な芸術に酔いしれた。やがて大衆化して、今や貴重な観光資源ともなっている。

*** きょうの教養 (日本の思想をよむ⑤)

◎日本国憲法 「われわれは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

日本国憲法が公布されて70年以上になる。58年間の大日本帝国憲法より長い。しかし、1955年に自民党政権が誕生し、改憲を党是としながら実現していない落ち着かない状態にある。一方、普通の市民には強い護憲意識が定着している。一主婦のアイディアから日本国憲法がノーベル賞の有力候補にまでなったことは第9条が日本人の誇りとなることを示した。

日本の伝統思想を小・中・大の3つに分けることができる。小伝統は日本国憲法に代表される第二次世界大戦後、中伝統は天皇中心の明治維新から敗戦、大伝統は明治以前の伝統である。明治憲法は「万世一系の天皇」に軸を求めたが、日本国憲法はどこに思想的根拠を求めるのであろうか。憲法前文は「日本国民は恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」と格調高く謳い上げる。普遍的な政治道徳の法則に根拠が求められるが、普遍的な法則はあるのだろうか。平和を愛する諸国民の公正と信義が信頼に値するだろうか。今日では楽観論が通用しなくなっている。

日本国憲法は、戦前の体制を否定し、それ以前の伝統まで廃棄した。普遍的法則がないから日本国憲法は瓦解してしまうのだろうか。そう簡単にも言えない。江戸時代は250年に及ぶ平和な時代が続き、海外派兵をしなかった。天皇は権威にとどまり、政治は幕府が行い、象徴天皇制に似た体制がとられた。意外にも日本国憲法は近世の体制につながる面を持っている。大伝統では、王権が朝廷と幕府に二元化し、両者のバランスによって過激化を防ぐ構造だった。中伝統は天皇に一元化して極端に突っ走った。こうした過去を捉え直して行くことで、未来が開かれる。