吉田秀和の都市論(2024年6月10~14日)

*** 今週の教養 (吉田秀和の都市論①)

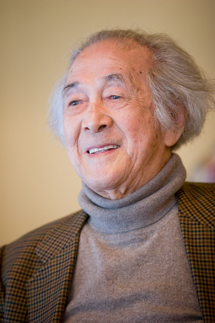

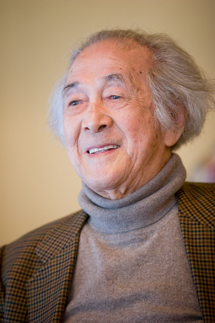

今週は名文家として知られた音楽評論家・吉田秀和(1913~2012)の文章を紹介する。「千年の文化 百年の文明」(海竜社、2004)に収録された世界の大都市に関する随筆を掲載する。

◎ベルリン・友情 西洋人がいかに友情を高く評価するかは、モンテーニュの「エセー」を読んでもわかる。西洋人はいつも丁寧に友情の手入れをし、「充実した生きた状態」を保つよう注意しなければならないと考えているようだ。だから自分の気持ちにだけ忠実で、好きになればべたべたとつきあい、あきたら放り出すと心得ている社会では本当の友情は成立しない。友情は愛と知性のバランスがあって初めて栄えるものだ。これを私はベルリンで得た友人から学び取った。

初めてベルリンに行った時、他とは違うものを感じた。砂地の土壌に築かれ、森と湖沼に恵まれた都会は、気象も大陸的で、大都市には例外的に乾いて澄んだ空気を持っている。住民も感傷を嫌い、知的なものへの敏感な共感を持っている。キリスト教新旧両派の争いで敗れ、フランスから亡命してきたユグノー派、大勢のユダヤ人達が大きな役割を演じたことと関係があると聞いた。ドイツには珍しい大都市的な雰囲気がある。バスに乗っていてもかつて東京の下町で耳にしたような冗談を聞く。当意即妙で口は悪いが、それほどの悪意があってのことではなく、子どもまで相手が誰だろうと臆せずものをいう生意気を持っている。相当の年の婦人がバスに乗り込んできたのを見て、若い衆が「おばあさん気をつけて」と声をかけると、老女が「おやまあ、いつの間に私にこんな柄の悪い孫ができたんだろう」とやり返す。あたりにどっと笑いの渦がまく。

この気質が強靭な合理精神の裏付けをもっている点は、江戸っ子と少し違うだろう。私の知っていた老婦人が長年の人一人暮らしの末、不治の病に倒れた。遠い国に離れていた子どもが看病に来たが、回復しない。彼女は入院すると言い出した。私が「何という勇気だろう」と言うと彼女の返事。「いや勇気じゃありません。私も悲しい、恐ろしい。でも理性が命じるのです。いつまでも世話になっていられない以上、私が自分から言い出さなければ誰が言えるだろう」。私はこういうところに人間の尊厳をみる。

◆

*** 今週の教養 (吉田秀和の都市論②)

◎ロンドン・勇気 ロンドンは英国の首府だけでなく、ひとつの思想、ひとつの精神のあり方の象徴でもあるのだ。ロンドンに行くたび、世界に向けて開かれているのを痛感する。大通りを行くと肌の色の違う世界中の人種が見られる。他の人間がどんな恰好をしていようと、誰も珍奇の目で見たり、差別を感じさせたりするものが一切ない。みんな物怖じせず、心の赴くままに歩いてゆく。他人に干渉しない。だが、この自由は無関心とは全く違う。私がロンドンで学んだことである。

私はベートーベンのスケッチ帳を調べる目的で大英博物館に行ったことがある。私は英国人と少しも変わらず、簡単な手続きだけで、かけがえのない資料をどれでも思うがまま手にとり、何度でも調べ直すことができた。英国人だろうと外国人だろうと区別しない。英国人の日常生活についても同じだ。市民の間には社会的正義感と人間同士の連帯感がどこより発達しているように見える。

第二次大戦はナチスドイツのポーランド侵攻で始まった。あの時英国は、自国の防備体制さえ整っていなかったし、国民は戦争はこりごりだった。相互援助条約があろうと、遠いポーランドを助けるために戦争に入るような愚行には出まいというのが、ナチの希望的観測だった。しかし英国は参戦した。その結果は周知の通り。負けこそしなかったが、以来大英帝国は小島に転落したも同然になった。「義を見てせざるは勇なきなり」。少なくともあの頃の英国は、この東洋の諺にことわざに照らしても、恥じる必要のない国だった。英国はただ、ナチの不正の犯罪が大手をふって世界を支配するに耐えられなかったのだろう。

英国だっていつも良いことばかりしてきたはずはない。ただ英国人は「自分だけよければいい」と考えることから遠い国民だ。彼らの政治的社会的道徳的理性が教えるのだ。もちろん私も戦争は大嫌い。英国人だって、仮に戦争が始まるとしたら、今度ばかりはどうするか私には見当がつかない。だが、今のような世界に生きていて、最小限、社会的正義を守ろうという精神の生きていることを感じさせる都市というと、私は真っ先にロンドンを思うのだ。この点でも、日本は英国とは正反対の国ではないだろうか。日本人とは「日本は日本、世界は世界」。どこまでいっても、この二つは別のものなのだ。

◆

*** 今週の教養 (吉田秀和の都市論③)

◎パリ・自由 1954年パリに初めて行った時、気がついたのだが、何か事があって警官が来ると、そこに集まった野次馬が、まず警官不信というか、警官反対の態度をむき出しに示すのだった。自動車で何か違反があると、みんなはまず捕まったほうの肩を持ち、警官に楯をつく。警官は何とかして当事者をみんなの目の前から離し、どこかに連行しようとする。みんなはそれにもまた難癖をつける。日本から来た私には、珍しく不思議だった。どうしてこうなるのかと。同時に私は自分の中にできたら警官とは関わりたくないという声がするのを否定できなかった。秩序の守り手である警察官の仕事をやりにくくしたら、こっちも困りはしないかという心配もあった。

こんなことも見かけるようになる。パリでは交通信号が赤になっていても、車が来なければさっさと横断する人が少なくない。彼らには信号は一つの目安であって、命令ではない。当時のバスは車の後部が屋根と手すりだけの立ち席席になっていた。そこに何人も乗れ、車掌もそこに立っていて、出入り口に付けられた鉄の鎖をかけたり外したりして乗り降りを管理する。だが、バスが動いてからも飛び乗ったり、飛び降りたりする人が珍しくない。車掌は、車が動き出してしばらくは皆の様子を見てから鎖をかける。

この街には「規則は規則。あくまで自分たちの便宜のためにある。いつどう守るかは、自分で判断することだ。やり損なったらそれは俺の責任。干渉はしてほしくない」という精神が流れている。こういう思想の土地では権力組織は個人にとって目障りな存在になりかねない。警官即秩序の守り手という考えは、いつも正しいとは限らない。彼らが権力を厳重に監視しなければならないという考えが大衆の間にあっても不思議ではない。

私は若い頃、アンドレ・ジッドの本で「我々はフランス人には違いないが、どういう風に『フランス的であるか』というのは自分で決めることである。自由なのだから」という一行を読んだ時、強いショックを受けた。その頃は日本が、満州侵略から日中全面戦争へと深入りする時期にあたり、国体明徴とか国民精神総動員とかいうかけ声とともに「日本人とはかくあるべきもの」といった議論が声高くいわれ、それに合わないものは非日本的、西洋かぶれ、近代病と排撃されていた。私にはそれが承服できなかった。しかし自分でも完全に確信が持てず、それを書くのは楽ではなかった。そのときジッドのこの言葉にぶつかったのだ。私はフランスではどうなのかなあ?とよく思った。

◆

*** 今週の教養 (吉田秀和の都市論④)

◎北京・シンメトリー 中国に行ったのは1979年末、60代の半ばを過ぎていた。予想を絶して大きく、私への働きかけも予想を絶して深く広がった。中国は私の第2のヨーロッパだった。故郷に戻った心地を誘う。私には漢学者の大叔父がいて、幼い頃よく漢文素読を教えられ、彼の吟じる詩を聞かされた。老いて中国に触れ、その思い出が一挙に吹き出してきた。

私は北京の大造営物の華麗壮大に打たれたが、単に大きいということだけでなく、彼らの構造美の根本がもっぱら左右の完全な均斉にあることからくるらしかった。特に故宮の中央、太和殿の中で北を背に南面して立つと、太陽が宙点に、左手は東、右が西。宇宙が整然たる秩序に組み込まれた体系として、眼前に展開するのを実感せざるを得ない。中国の文明が、自己を世界の中心と観ずるところから出発して、一切をそれとの遠近隔接の関係に従って段階づけたことが初めてわかってきた。この自己中心の壮大な宇宙学的文明論は、中国のようにいつも無限の空間の広さに直面し、一切を一つの秩序の下に体系的につかまないと、たちまち混乱に陥れる恐れのあるところに生まれたのだ。一切を統べる原理の軸として「均斉」が建てられる。それは建築だけではない。中国は頑ななまでにシンメトリーに固執し、偉大な哲学や詩文までそこから展開したのだ。

こういったことが私の幼児の記憶と混じり合い、胸の底まで響いてくる何かを持つ。これは日本とは違った文明だろう。日本は断片的思考、均斉を嫌う美学であることは、日本の哲学や茶道、生け花など芸道に明らかだ。中国の中央集権的体系的文明に対し、日本は辺境的地方的文明の典型なのかもしれない。北京ほどそれを痛切に感じさせられたことはなかった。日本は何の秩序もないようでいて、均衡を失わずにいる文明を発展させることに成功した国。ことに処するにあたり、原理でなく即興的反応ですませながら、持続を失わずにきた。完全を嫌い、破調に美を見てきた。しかしその中でも最も強力なのは、すべては過ぎ去るという認識である。わたしの生もまた、この点では例外ではありえない。

◆

*** 今週の教養 (吉田秀和の都市論⑤)

◎ロシア・人のよさ ロシアの環境を悪いと多くの人は言うが、必ずしもそうは思わない。ブーニンのような才能を生み出す力がある。クレメールというバイオリニスト、マイスキーというチェリスト。みんなロシアから生まれている。素晴らしい人たちだ。他の国では生めないような人たちがロシアから生まれている。

ヨーロッパの知恵が物事を論理化し、客観化して眺めるような形で進んできて、だんだん芸術のための余地がなくなってきているのではないか。それに対し、ロシアのように完全にギリシャ化しない国の方が、もしかしたら、今もそういうものを生み出す力を持っているのではないか。退屈が芸術の根元にある、退屈と芸術は一つのものの二つの面であるとしたら、異常な才能を持った人とそれを押しつぶそうとする環境の圧力とは案外不可欠なもので、そういうものをなくしていくと、逆に伸びる才能がかえって伸びないこともあるかもしれない。やはりヨーロッパは知的に徹底的に押しつけずにはいられない国で、芸術はあまり好きでなくなりつつあるような気がする。一番端的な例はアメリカだろう。アメリカはヨーロッパの子供でしょう。ただアメリカでは黒人がアフリカから持ってきたものがそこで生きている。それをアメリカの芸術と言っていいのか分からないが、アメリカにある芸術には違いない。

ロシアの人たちは個人的に付き合ってみると、とても人間的だ。例えば約束をして、守ることもある、守らないこともある。守らない時にどうして遅れたかという説明を聞いていると、怒ることができなくなってくる。人間はこういう風に生きている方がいい、約束通りにすることの方が、そもそもおかしいだろうと、素直に思わされてしまう。忘れるのが当たり前みたいに、「そうだね」って言いたくなる。「僕の心の中に穴があるんだよ」。そういう言い方をする。「穴が埋まらなくてね。穴の中に入っちゃったから、ついどっかに行っちゃって」「穴を埋めようとすればするほど大きくなっちゃうし」。とても日本人から聞くことができない。そのうち何の話をしているのかってことになってしまう。

(次週は「上野千鶴子の情報生産者になる」です)