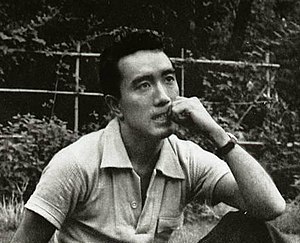

三島由紀夫の「小説読本」(2024年11月25~29日)

*** 今週の教養 (小説読本①)

三島由紀夫著「小説読本」(中央公論新社、2016)から、「わが創作方法」を紹介する。1963年に「文学」に掲載された一文だ。著名な「文章読本」は2023年4月にこの欄で紹介したが、今回は小説の書き方である。いかにも文学的で、わかりづらい表現もあるが、読んで何かを感じられればいい。

小説は芸術というジャンルで怪しげな、最も自由で、雑然たる文学形式だということになっている。それは生成発展するのが構成上の特徴をなすところの、最もダイナミックな文学上のジャンルだということになっている。その「自由だ」という前提が、各種の問題を孕んでいるのだが、いやしくも芸術が、制作者と享受者との間の何らかの約束事なしに成立しえないものならば、小説はこれについて既定の約束事を一つも持たず、その都度、作者の個性に応じて約束事が作り出される。最も重要な、特色ある点は、制作者も享受者もあたかも約束などはじめからないふりをするという約束があるということであろう。

小説形式が伝統的に、ロマン主義的な無形式と個性尊重を抜け切れない以上、当然の成り行きで、個性が先行するところには、古典的普遍的な方式があるべきはずはない。しかし、小説ほど方法意識にわずらわされる宿命を負ったジャンルも珍しいのである。なぜなら、古典的な方式が当然の前提になっていれば、その先の作業は完全に自由だが、小説がもし本来の使命に従って完全に自由であろうと欲するなら、いやでも方法論が確立されていなければならないからである。

すべての自由の問題に潜む逆説は、そのまま小説の問題に当てはまる。小説の制作自体は決して知性を重視する主知的な作業ではあり得ないが、小説が方法論において、他のどのジャンルよりも主知的たらざるを得ないのはこのためである。これは小説のジャンルの自由から発生した結果であるにもかかわらず、それ自体一つの形式主義に他ならず、「自由の生んだ形式主義」という弊害も生まれがちなのである。この点で私は、いわゆる新しい小説というものにいつも懐疑的たらざるをえない。

*** 今週の教養 (小説読本②)

◎主題の発見 私が一つの長編小説を書くときの創作方法は次のようである。第一は主題を発見することである。小説が「珍しい材料」を料理して出来上がると思っている人は世間にまだずいぶん多く、中にはある題材を提供してくれて、いつまでたっても私がそれを小説化しないのに腹を立てている人もいる。

材料はどこにでも転がっているのである。ただ、ある時点における私の内的な欲求に、ぴったり合う材料というものはなかなか見つからない。私たち小説家は、懐中電灯を手にして暗闇の道を探し歩いている人のようなものだ。あるとき、路上のビール瓶のかけらが、懐中電灯の光りを受けて強くきらめく。その時私は、材料とともに主題を発見したのである。

ある材料が私に及ぼす魅惑は、初めのうちはなぜそれがそんなに魅力があるのかまるで分からないが、無意識のうちに、その時の私の内的欲求がちょうどそれに相応するものを、その材料の中に見つけ出しているからである。その不可解な魅惑は、材料自体の属性であるというよりも、私自身の内的欲求がそこへ投射されたものである。私はそこに、我知らず、ひとつの「主題」を発見したのである。

私はしかし、その主題をあいまいな未発見の形のままにしておいて、直ちに制作に取り掛かるということはほとんどない。まずその材料を吟味し、ふるいにかけ、エッセンスを抽出しようと骨折る。そして自分が無意識にそれに惹かれていた気分を徹底的に分析して、まずすべてを意識の光りの下へ引きずり出す。材料を具体性から引き離し、抽象性まで煮詰めてしまう。その作業は同時に、主題を自分に引き寄せ、自分を徐々に主題に同一化してゆく作業である。それには時間がかかり、短くて半年、長ければ数年を要する。その過程で、自分がどうしてもその抽象化された主題に同一化することができなければ、制作を放棄する他はない。

*** 今週の教養 (小説読本③)

◎環境を研究する 第二は環境を研究することである。私はこの材料ないし主題で小説を書くことに決めた。次の作業は一度抽象化された主題を、できるだけ精密な具体性の中にひたす作業である。かなり低級な作業で、できる限り人の話を聞き、足を使い、どんな小さな具体性をも見逃さないように再読する。ニュース系の小説であれば、裁判記録や警察の調書まで調べ上げ、全く架空の物語であっても、主要な登場人物に具体性を与えるために、その職業の細目、生活の細目を念入りに調べ上げる。その人物が社員であれば、該当する会社に頼んで1日オフィスの椅子に座らせてもらったりする。

この段階で私がもっとも力を入れるのは、風景や環境のスケッチである。我々は日常生活で自分の周囲の人物にそれほど綿密な注意を払わない。したがって、ある地方の職業人の話をいかにつぶさに聴いても、その生活感覚はつかめても、すでに彼自身にとって慣れっこになっている環境の影響力は具体的につかめない。小説がフィクションなるのはまさにこの点であって、実際の生活にあっては鈍磨している環境の描写を精密にして、読者がその環境描写を通じて登場人物への感情移入ができるように手助けしてやらなければならない。

私はそのために小説の背景となる場所をゆっくりと歩き周り、どんなつまらぬ人物にも注意を向け、文字でスケッチを取る。その時の私の印象は、未知の場所であるから新鮮であり、そこに住む人たちの印象とは全く違う。小説は新鮮な印象と鈍麻した生活感覚とを、なんとかうまく縫い合わせ、配合させて、そこに現実より強烈な現実を作り出さなければならない。この2つのもののバランスがうまくとれた時に、小説はリアリティ獲得するものである。参考書を買い込むのもこの段階である。述語、方言、特殊社会の用語、隠語などは、作品の世界の自律性を保証する大切な要件であるから、この段階でよく研究しておかなければならない。

*** 今週の教養 (小説読本④)

◎構成を立てる 第3は、構成を立てることである。これはかなり機械的な作業で、最初に細部に至るまで構成がきちんと決まることはありえず、しかも小説の制作の過程では、細部がそれまで眠っていた、ある大きなものを目覚めさせ、それ以後の構成の変更を迫ることが往々にして起こる。

従って構成を最初に立てることは、一種の気休めにすぎない。この頃からいまだ書かれざる小説は、すでに何かつるつるした円球のような形を持ってきており、その入り口や出口はなかなか見つからない状態になる。それを無理に構成しようとする努力は、多くは徒労に終わり、大雑把に序破急を決め、大きな波形を想定しておく程度にしておいた方がよい。 私はしかしどちらかというと演劇的な構成を愛するので、序の段階から徐々に葛藤が始まり、クライマックス至る構成は、大抵の私の小説に共通なものである。少年時代にラディゲの「ドルヂェル伯の舞踏会」から、クライマックスの極度の強め方を学んだ私には、平面的な展開を喜ばない癖が頑固に残っている。ラディゲのクライマックスの設定は、はなはだ建築的なものであり、私は最初の構成からクライマックスについてだけは、絶えず計算をし続けている。とにかくそれは、高まらなければならない。最後には天井に手が届かなくてはならないのだ。そのためにはどこで膝を曲げ、どこで腰のバネを利かして飛び上がるか考える。

*** 今週の教養 (小説読本⑤)

◎書き始める 第4に書き始めることである。書き始めるのと同時に、今までのすべての準備、すべての努力は、一旦ご破算になる。あれほど明確に手のひらにつかんでいたはずの主題は、再びあいまいになり、主題はいったん身を隠し、すべての細部に地下水のようにしみ入っていく。最後に滝になってなだれ落ちるために。

しかし、書き出す前はあれほど容易に見えたすべてのことが、何という困難で満たされてしまうことか。今までの意識的な計算のうちには、確かに自分の技量の範囲の計算も含まれていたはずなのに、これについては、我々は計画中に、知らない自分を夢見るという過ちを犯すものらしい。私は図らずも自分の技量に全然適合しない材料を選んでしまうこともある。それがこんな時になって気がつくのは、それまで夢を振り切れないからだ。しかし自分の技量の限界をよく知り、決してそれについて夢を見ない作家は、果たして幸福だろうか。

ここへきてはもう方法論もくそもない。私は細部と格闘し、言葉と戦って、一行一行を進めるほかはない。そして物語の展開に行き詰まった時、いつも私を助けるのは、あの詳細なノートに書きつけられた、文字による風景のスケッチである。それは文字を通して、それを見た時の感動を私の中によみがえらせ、今私は再びその風景に直面して、そこから何かある「具体的なもの」を取り入れるのである。それが、地下を流れながら監視している気難しい「主題」を満足させた時に、小説は再び動き始め、息を吹き返し、・・・こうして何十度、何百度となく、死からよみがえりつつ、一路、終末へ向かっていくのである。