7月7~11日(教養講座:鶴見和子の内発的発展論)

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年7月7日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(4~6日)

◎比例投票先、自民18% 参政伸長8%、国民・立憲上回る|47NEWS(よんななニュース) →メディア各社が参院選の情勢調査を報道。どこも似た傾向で、与党の過半数を維持する「50議席」は微妙。国民民主、参政党が伸びている。かつて2大政党制を目指す動きがあったが、多党化の様相だ。参政党は保守票を集めているようだ。HPに掲載している憲法草案は戦前の天皇制国家を彷彿とさせる。「日本人ファースト」「外国人批判」など非寛容さが危うい。

◎日産自動車 台湾のホンハイと追浜工場の共同利用を協議 | NHK | 自動車 →日産とホンハイの生産協業が浮上した。まとまれば、閉鎖も選択肢にあがっている追浜工場でホンハイがEVを生産することになり、地元経済にプラスになる。日産が筆頭株主の三菱自動車にホンハイがEVを供給することになっており、関係が深まる可能性もある。日産再建の切り札になるか。

◎トランプ大統領 重要政策の減税法案に署名し成立 | NHK | トランプ大統領 →トランプ大統領にとっての最優先事項は、来年の中間選挙勝利。そのための大型減税法案が成立した。しかし、低所得者向け支援は削減され、財政赤字も膨らむ見通し。国内支持者の離反、金融市場からの逆襲も予想される国内政策だ。

◎フジテレビ 中居氏と女性めぐる対応や組織問題検証の番組放送 | NHK | テレビ局 →フジテレビが検証番組を放送したが、日枝氏は最後まで無責任だった。遠藤元社長が辞任を迫ると、日枝氏は「辞めない。お前は戦わないで辞めるのか」と叱咤された。豊田元社長は「1人の人物が権力を握り続けると、茶坊主が増殖する」と書面で回答した。日枝氏には3回取材を申し込んだが、断られたという。スポンサーは徐々に戻り始めているが、完全正常化はいつになるだろうか。

◎ラグビー 日本がウェールズに12年ぶり勝利 テストマッチで | NHK | #ラグビー 陸上日本選手権 男子100m 桐生祥秀 10秒23で5年ぶり優勝 | NHK | #陸上競技 →週末スポーツで驚き2題。ラグビーはウェールズを12年ぶりに破る快挙。ジョーンズ・ヘッドコーチの「超速ラグビー」が定着するか。選手のほぼ半分は外国人。陸上100メートルで長く一線にいる桐生が5年ぶりに優勝。インタビューは涙で中断し、感動を呼んだ。

◎英ダガー賞に王谷晶さん 「ババヤガの夜」、日本人初:時事ドットコム →王谷さんは国内で目立った受賞歴はなく、いきなり推理・犯罪小説で国際的に権威のあるダガー賞を受けた。受賞作は、暴力が唯一の趣味の女性が暴力団会長の娘の護衛を任され、裏社会で男性たちにあらがう物語。王谷さんは栃木県で育ち、学校は休みがちだったが、10歳くらいから作家になる予感がしたという。高校を出て上京し、鬱になったり、バイトをしたり、酒浸りの日々から予感通り、作家になった。世界的な個性派作家の誕生だ。

*** 「今日の名言」

◎大谷翔平(プロ野球選手。7月5日は31歳の誕生日)

「期待は応えるものじゃなくて超えるもの」 「やりたいことは全部やる。失敗してもやらないよりはマシ」 「小さなことの積み重ねが、大きな結果を生む」 「誰かのために頑張れる人は強い」 「夢は口に出したほうがいい。周りに言うことで、自分も覚悟が決まる」 「目標があるから、人は頑張れる」 「自分がどうなりたいかを、具体的に考える」 「目の前のことを、一つずつ丁寧にやる」 「結果が出ないときこそ、自分を信じる」 「プレッシャーは、成長のチャンス」 「失敗してもいい。そこから何を学ぶかが大切」 「努力は裏切らない。裏切るとすれば、自分自身」 「記録より記憶に残る選手でありたい」 「人と比べるより、昨日の自分と比べる」 「運も実力のうち。運を引き寄せる努力をする」 「自分がやったことは、必ず自分に返ってくる」 「理想の自分に近づくために、逆算して考える」 「成功しても調子に乗らない。失敗しても落ち込まない」 「勝っても反省、負けても前向きに」

*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論①)

参議院選挙が始まった。「東京一極集中と地方をどうするか」は、「地方創生」のキーワードで語られる日本の永遠の争点だ。かつては公共事業を引っ張ってきたり、最近でも企業誘致が叫ばれたりする。外部の力を借りての発展だ。一方、地元の歴史や資源を見直す「内発的発展論」もあり、社会科学者・鶴見和子の理論が著名だ。近江加奈子氏(東洋大助教)の論文から要約して鶴見理論を紹介する。

【第1回:内発的発展論とは何か】 鶴見和子が1970年代に提唱した「内発的発展論」は、従来の外発的な近代化・開発モデルに対する根源的な問いかけである。この理論は、発展とは何か、誰のための成長かという根本的な問題意識から生まれた。欧米主導の開発理論が非西欧社会にとっていかに不均衡で画一的であったかを批判し、地域の文化、歴史、風土に根ざした「内側からの変化」にこそ真の発展の可能性があると説く。鶴見は、外部から押し付けられた制度や価値観ではなく、その土地に生きる人々の経験や知恵に着目した。特に柳田国男の民俗学に学び、常民の語りの中に社会変動の兆しを見出した点が特徴的である。

また、アニミズム的な自然観を重要視し、人間が自然と断絶することなく共にあるべき存在であるという視点を強調した。これは、戦後日本において急激に進んだ工業化や都市化の中で自然との断絶がもたらした弊害を批判するものであった。鶴見は、水俣病という深刻な環境公害に取り組む中で、自然とのつながりを失った人間社会がいかに脆弱であるかを痛感する。被害者が自らの体験を語り、地域社会が再生へ向かって歩み始める過程こそが、内発的発展の象徴であり、理論の出発点でもあった。

この理論のもう一つの特徴は、発展を単なる経済成長やインフラ整備ではなく、「価値の創出」と捉えた点である。人間の尊厳、文化の持続、地域のアイデンティティといった非物質的側面を中心に据えた視座は、当時としては非常に先進的だった。鶴見はまた、内発的発展がグローバルな問題解決にも通じる可能性があることを見抜いており、ローカルな実践が普遍的な意義を持ち得ることを理論的に提示した。これにより、内発的発展論は、単なる日本の地域理論にとどまらず、世界各地の発展戦略を再考する枠組みとして注目されるようになる。

このように、鶴見の内発的発展論は、外から与えられる開発に対するオルタナティブな道として、地域の内に宿る創造性や倫理、そして共生の思想を重視する理論体系である。人々が自らの文化と環境の中で主体的に変化を生み出し、持続可能な社会を築くという理念は、現代においても強い示唆を与えている。そのため、内発的発展論は今なお各分野で引用され、教育、環境、地方創生など多様な課題に応用されている。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年7月8日号(転送禁止)~~~

◎ダイヤモンド・オンライン連載中「戦争と東京六大学」6回目がアップされました。東京大学は戦後、偏差値中心の価値観で語られることが多くなっていますが、戦前の東京帝国大学は政治的な存在でした。国粋主義と民本主義が交差する現場であり、言論弾圧を主導した蓑田胸喜らを生んだ学びの場であり、丸山眞男が指摘し、今回の参院選でも聞こえてくる「日本の執拗な持続低音」を理論化する教育機関でもありました→ 日本の主権者は天皇か、国民か?東大に国粋主義と民本主義が同居する宿命、そこで教えられていたこと | 戦争と東京六大学~異論はどう封殺されたか | ダイヤモンド・オンライン

***デイ・ウォッチ(7日)

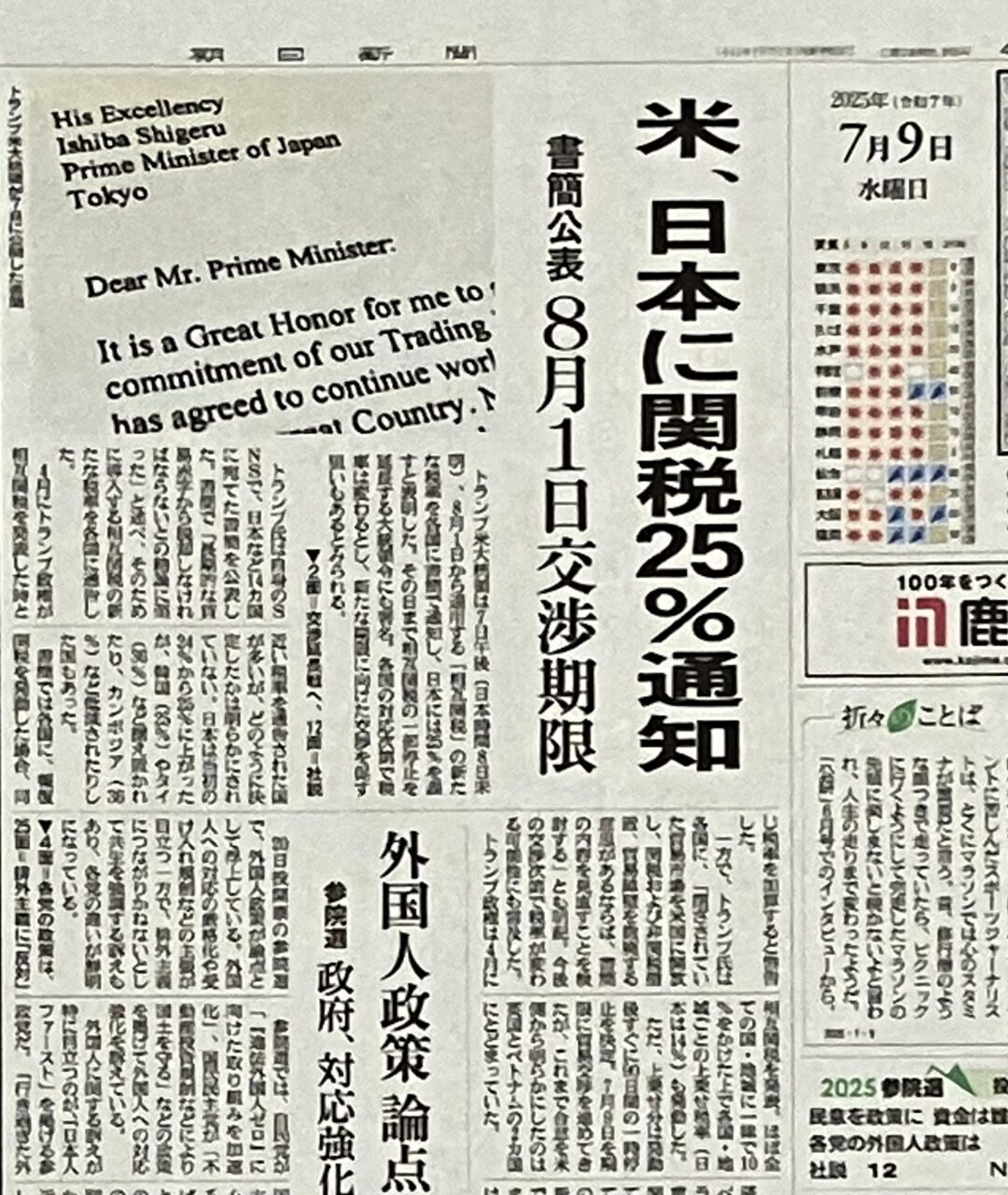

◎トランプ大統領“日本からの輸入品 関税25%”書簡をSNSで表明 | NHK | 関税 →トランプ大統領が日本に25%の関税を8月1日から課す書簡を発表した。相互関税の24%より高い。書簡は韓国など12カ国に出すという。9日が期限だった相互関税の停止は8月1日まで延長する。日米協議は失敗といえるが、石破首相は「まだ交渉の余地はある。さらに協議する」とコメント。NY株は急落した。

◎伊東市の田久保市長が辞任を表明、出直し市長選へ 学歴詐称疑惑で:朝日新聞 →田久保伊東市長が辞任を表明した。議会が辞任勧告を可決し、出直し市長選に出馬するという。卒業証書に関する資料を静岡地検に提供し、手続き中は辞めないというからややこしい。兵庫県知事を彷彿とさせる異常な粘りだが、対応があまりに法律的だ。弁護士の入れ知恵だろうか。

◎天皇陛下 モンゴル公式訪問 歴史や文化伝える博物館を視察 | NHK | 皇室 →モンゴルは皇太子時代に訪れているが、天皇になってからは初めて。友好を深める一方、あまり知られていないモンゴル抑留者への関心が集まっている。シベリヤ抑留者は57.5万人で約1割が亡くなっているが、そのうち1.4万人がモンゴルに移され、1700人が亡くなった。

◎米テキサス洪水、元海洋大気局長「人員不足で正確な予報能力低下」…トランプ政権の政策影響か : 読売新聞 →米国テキサス州で80人以上が死亡する大規模洪水が起き、政府の人員削減で十分な予測ができないという声が出ている。国立気象局を管轄する米海洋大気局はトランプ政権になって、数千人規模で削減されている。政府縮小は危機の時に影響が出る。

◎マスク氏の新党結成「ばかげている」 米大統領、政治介入を批判:時事ドットコム →イーロン・マスク氏がアメリカ党の結成を表明し、トランプ大統領が激しく非難している。蜜月を誇ったが、マスク氏は「大減税でアメリカは破たんする」と批判、新党結成をぶち上げた。マスク氏の政治への執着は尋常ではない。自己主張の強い者は、組むと強力だが、対立すると手がつけられない。よくある話。

*** 「今日の名言」

◎ダライ・ラマ14世(チベット仏教の最高指導者。7月6日は90歳の誕生日)

「自分を含むすべての人を大切にすること。そして自身を尊重するなら、自分の行動一つひとつを大切にすること」 「小さな争いで、大切な友情を傷つけてはならない」 「自分がいけないことをしたと気づいたら、すぐ改善すべきだ」 「周囲が変化しても、自分の中の価値観を失ってはならない」 「沈黙は、時に最高の答えを生み出す」 「家庭内の愛のあふれる空気は、いずれあなたの人生の基盤となる」 「愛する人と口論する際、過去の話を持ち出すのは、やめなさい」 「あなたの知識を多くの人へ分け与えよう。それが長く生きる秘訣である」 「1年に1回は行ったことのない場所へ行こう」 「成功を得るために、何かを失うことはあってはならない」 「どんな状況にあろうとも、決して諦めてはならない」 「欲望は海水を飲むことに似ている。飲めば飲むだけ、喉が渇く。

私たちの苦しみのほとんどは、私たちが頭の中で生み出しているに過ぎない」

*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論②)

【第2回:西欧の内発的発展と鶴見理論の違い】 1970年代以降、欧米においても開発概念の見直しが進み、従来のGDP重視・工業化一辺倒の近代化論に代わる視点が模索された。その中で注目されたのが、スウェーデンのダグ・ハマーショルド財団によって発表された『もう一つの発展(Another Development)』報告書である。これは、地域に根差した人間中心の発展を提唱し、自然との共生、多様な価値の尊重、ジェンダー平等、文化の持続といった理念を盛り込んでいた。この報告書は、西欧内部から従来の開発援助やグローバル資本主義への疑問が表出した象徴であったが、その主な目的は政策提言であり、社会変動理論としての体系性には限界があった。

それに対して、鶴見和子の内発的発展論は、単なる援助の枠を超えた包括的な社会理論として構築されている。鶴見は西欧の学術研究に精通しつつも、アジア的世界観、特に東南アジア諸国の文化的実践や語りに着目した。彼女は、スリランカ、タイ、中国などでフィールド調査を行い、地域住民が自らの生活に基づいて編み出した知恵を重視した。このような「民衆知」は、西洋近代の理性や個人主義とは異なるものであり、共感、関係性、循環といった価値を内包するものだった。

また、鶴見理論は、柳田民俗学の継承と発展という側面も持つ。柳田が「常民」の生活に内在する知を掘り起こしたように、鶴見もまた常民の語りの中に発展の原点を見出した。西欧の理論がしばしば「普遍」を掲げるのに対し、鶴見は「多元」を基軸とした。それゆえ、彼女の理論は、近代化によって排除されがちな文化や価値観を擁護する傾向を持ち、多様な発展モデルの正当性を支える理論的基盤を提供する。

さらに重要なのは、鶴見が発展を「内面の成長」や「意味の再構成」と捉えていた点である。彼女は、経済的指標や技術水準の高さではなく、人々が自らの生活世界に意味を見出し、それを肯定的に再構築する力こそが、発展の本質であると説いた。これは、欧米での「ポスト開発論」や「脱成長論」とも親和性を持ち、今日の持続可能な社会を模索する理論的枠組みとも響き合う。

このように、鶴見の内発的発展論は、西欧で展開された「もう一つの発展」論とは異なる地平に立つ。それは、非西欧的価値を単なる代替案として消費するのではなく、理論の中心に据えて社会の在り方を根本から問い直すアプローチである。この点で、鶴見の理論は、グローバルな南北問題や地域格差、文化的均質化への批判として、今なお極めて有効である。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年7月9日号(転送禁止)~~~

◎長谷川キャリア文章塾の講座紹介と申込みサイト→ 講座紹介 – 長谷川キャリア文章塾

◎拙著2冊販売中→ Amazon.co.jp: 「ソーシャル・シンキング」 本気の文章上達法を教えます | Amazon

***デイ・ウォッチ(8日)

◎赤澤経済再生相 アメリカ ラトニック商務長官と電話会談 日米間協議継続で一致 | NHK | 関税 →トランプ大統領が日本に25%の関税を課すと発表したが、日本側は引き続き協議に全力を上げる。自民党内からは書簡1通で通告するやり方に「非礼な対応だ」と批判が上がっている。関税を勝手に引き上げて、軍事費も増やせという尊大さは、異常な外交姿勢だ。逆の立場なら怒るだろう。「アンチ・トランプ失礼同盟」を他国に呼びかければ、大いに賛同を得られそうだ。

◎安倍晋三元首相 銃撃事件から3年 山上被告の裁判 初公判は10月28日 判決は来年1月ごろで調整 | NHK →あの日から早くも3年が過ぎた。日本も世界もずいぶん変わった。国内では旧統一教会と安倍派の関係が明らかになり、裏金問題が発覚、赤木さんの資料が公開された。世界ではトランプ大統領の棍棒外交が続いている。3年後はどうなっているだろうか。

◎新潟 柏崎刈羽原発めぐり「県民意識調査」来月から実施へ | NHK | 各地の原発 →新潟県が柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、県民意識調査を行うと発表した。対象は18歳以上で、県全域から3000人以上、原発30キロ圏内から6000人以上の計9000人以上を無作為に選び、回答してもらう。再稼働の判断材料となる県民調査の前例はあるのだろうか。県民の意見を聞くことは重要だが、9000人で妥当かという問題はつきまとう。

◎ケニア 大統領の辞任求める反政府デモ 警察との衝突で11人死亡 政情不安定化 | NHK →ケニアが政情不安に陥り、7日の反政府デモで少なくとも11人が死亡した。東アフリカの経済の中心で、日系企業も多く進出している。コロナ禍以降、経済低迷で生活が苦しくなり、ルト大統領の辞任を求める動きが強まっている。全国各地でデモが起きている。

◎オールスター初選出の山本由伸の登板、ロバーツ監督「恐らくないだろう」 : 読売新聞 →15日の大リーグオールスター戦には、大谷、菊池、山本の3人の日本人選手が出場することになったが、山本の登板の見込みはないという。ナ・リーグの指揮をとるロバーツ・ドジャース監督が明言した。直前に登板があるためだが、早くも拍子抜け。打点王の鈴木が出ないのも不思議。

*** 「今日の名言」

◎安倍晋三(元首相。2022年7月8日暗殺、67歳)

「自分の命は大切なものです。しかし、時にはそれを投げうって守るべき価値が存在するのだ、ということを考えたことがあるでしょうか。私たちは、いま自由で平和な国に暮らしています。しかし、この自由や民主主義を私たちの手で守らなければならない」 「だれが何と言おうと、どんなに批判を受けようと、自分の信念を持ち続けることが重要です」 「日本を、取り戻す」 「憲法改正に向けて頑張っていく。これが私の歴史的な使命だ」 「自分の信念も哲学も政策もない人たちを中道の政治家という。堕落した精神、ひたすら大衆に迎合しようとする醜い姿がそこにある。つまり自分達の考え方がない」 「もし私が批判されることを恐れて自説を引っ込め、戦うことをやめていたら、今の私はなかったでしょう」 「日本銀行の金融緩和政策は当然続けないといけない。米国のように金融を引き締めれば景気がガンと悪くなる。日銀の黒田東彦総裁がやっていることは間違いない」

*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論③)

【第3回:鶴見理論の4つの柱】 鶴見和子の内発的発展論は、単なる社会批評ではなく、明確な理論構造を持つ社会変動モデルとして提示されている。その中核には、4つの柱と呼ぶべき理論的視座が存在する。第1の柱は「価値多元論と規範性の両立」である。鶴見は文化相対主義の立場を取りつつも、人間の尊厳や自然との共生といった普遍的規範の存在を否定しない。このバランスは、多元的価値を単なる多様性として放置するのではなく、それらを照らし合わせ、より良き社会を構想する倫理的基盤を与える。

第2の柱は「常民の生活から社会変動を捉える視点」である。社会変化は上からの制度改革ではなく、日常生活に根ざした実践の中から静かに生まれてくる。鶴見は、民俗学的手法を用いて、地域住民の語りを丁寧に聞き取り、そこに内在する変革の契機を理論化した。特に注目されたのは、水俣病の患者たちが示した「語る力」である。彼らの苦しみの中にある希望や再生の兆しを、鶴見は社会理論として昇華させた。

第3の柱は「人間は自然の一部である」という自然観である。これは、近代社会が築いてきた自然支配の思想とは対極にある。水俣病がもたらした教訓の一つは、自然との断絶が人間社会に重大な病理をもたらすという点であり、鶴見はそこに警鐘を鳴らすと同時に、自然との新たな関係性の構築を提案した。自然を単なる資源として消費するのではなく、共に生きる存在として尊重することが、持続可能な社会の鍵となる。

第4の柱は「創造性としての内発性」である。鶴見は、定住者、漂泊者、一時漂泊者という3つの存在類型を提示し、彼らの出会いの中から新たな知と文化が生まれるとした。これは、単なる伝統の保守ではなく、新たな意味づけの営みとしての「創造的伝統」を重視する立場である。異質なものとの出会いによって自らの文化を再定義し、深化させる力こそが内発性の本質だという主張は、現代の多文化共生社会にも示唆を与える。

以上の4つの柱は、鶴見が構想した内発的発展論を静的な郷愁の理論から、動的かつ創造的な社会理論へと高める要素である。これらは単独で機能するものではなく、互いに補完し合いながら、複雑な現実社会に働きかける力を持っている。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年7月10日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(9日)

◎自民・鶴保氏「運良く能登地震あった」 発言を陳謝・撤回【25参院選】:時事ドットコム →自民党の鶴保参院議員が、地元和歌山での演説会で、「運良く能登地震があった」と発言した。野党側や石川県知事は「不謹慎だ」と一斉に反発し、撤回した。2拠点居住のメリットを強調する文脈だが、勘違いでも誤解でもなく、自分に関わる政策にした関心がない視野狭窄の結果だ。

◎国立大学病院の赤字 過去最大の285億円 全体の7割近くが赤字に 昨年度決算 | NHK | 医療・健康 →国立大学病院の経営危機が深刻になっている。2024年度は過去最大の285億円の赤字を記録した。前年度は60億円の赤字で初めて赤字になったが、4.75倍も拡大した。物価と人件費の上昇が原因。病院長会議は「支援がなければ間違いなく潰れる」と強い危機感を表明している。

◎生成AIの個人利用は日本26%、米国・中国に後れ 情報通信白書 – 日本経済新聞 →日本で個人の生成AI利用は27%で、米中などに比べてはるかに少ないことがわかった。日本は前年比3倍になったが、中国は81%、米国69%、ドイツ59%で大きく引き離されている。理由は「必要ないから」が最も多いが、使ってみなければ使えるかどうかはわからない。無気力ニッポンを象徴する。

◎新潟県上越市長、「コメまずい」発言を謝罪 兵庫・三田市から抗議:時事ドットコム →こちらは市長の失言だ。新潟県の中川上越市長は「兵庫・三田のコメはまずい」と発言し、陳謝した。自身は酒米栽培が盛んな三田市周辺で育った。メディア側から見ると、政治家の発言をどう報道するかは意外に難しい。いちいち取り上げていてはキリがない、無視すれば禍根を残す。発言の問題性や悪質性をその都度判断するしかない。

◎前沢氏資産管理会社が4億円申告漏れ 社債利払い、経費と認めず―東京国税局:時事ドットコム →実業家の前沢友作氏の資産管理会社が、東京国税局から4億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。社債の利払い費が経費ではなく、知人女性への寄付と認定された。女性は前沢氏に養育義務のある子どもの母親という。

*** 「今日の名言」

◎吉田昌郎(東京電力福島第一原子力発電所長。2013年7月9日死去、58歳)

「我々のイメージは、東日本壊滅ですよ」 「私は本店とは立場が違いますから」 「なかなか我々の肉声というのは通じない。調査委員会を通すと肉声がなかなか届かない」 「現場で命を賭けて頑張った部下たちに、ただ頭が下がります」 「一緒に死んでくれる人間を選ばなければならなかった」 「いいか、これから海水注入の中止命令が本店から来るかもしれない。俺がお前にテレビ会議の中では海水注入中止を言うが、その命令は聞く必要はない。そのまま注入を続けろ。いいな」 「あの時、海水注入を続けるしか原子炉の暴走を止める手段はなかったですね。水を入れる人間を誰にするか、私は選ばなければなりませんでした。それは誰に一緒に死んでもらうかということでもあります」 「いちばんインパクトがあったのは、1号機もそうだが、3号機の爆発」 「爆発は自分が死ぬということ。メンバーも含めて、免震重要棟の人間は死んでいたっておかしくない状態だった。3号機なんかはとくにそうだった。あれだけの瓦礫が飛んできて」

*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論④)

【第4回:理論の現代的再構成】 鶴見和子の内発的発展論が提唱された1970年代以降、日本社会を取り巻く環境は大きく変化した。高度経済成長期を経て、現在では少子高齢化、地域の過疎化、環境問題の深刻化といった新たな課題が浮上している。こうした現代の文脈において、内発的発展論の価値は改めて問い直されている。とりわけ注目されているのは、理論の「再構成」という視点である。鶴見が提示した定住者・漂泊者・一時漂泊者の三分類は、移動性と定住性の間に揺れ動く現代社会のリアリティに適応するために新たな読み替えが求められている。

たとえば、現代ではUターンやIターンと呼ばれる都市から地方への移住者、あるいは関係人口といった柔軟な地域関与の形が注目されている。こうした人々は、単に生活拠点を移すのではなく、地域に新たな価値や資源を持ち込み、定住者と漂泊者の橋渡し的存在として機能する。また、彼らの関与は、地域の伝統や文化を保守するだけでなく、再創造する契機ともなっている。このように、内発的発展とは単なる伝統の継承ではなく、今を生きる人々が主体的に伝統と向き合い、未来へ向けて意味づけを行うダイナミックなプロセスである。

さらに、発展途上国における内発性の実践も重要な論点である。多くの地域で「伝統」や「文化」は、植民地主義や国家による再編成を経て、政治的・経済的目的に利用されてきた歴史を持つ。そのため、内発性を単純に「地域固有のもの」と捉えることはできない。しかし、その中でも現地の人々の語りや実践を丁寧に掘り起こし、それを理論化する作業は、現代の社会科学において重要な意義を持つ。鶴見が行ったように、「語り」に耳を傾けること、それを通じて社会の再構築を目指すことは、今なお有効な方法論である。

また、グローバル化が進む現在においては、地域の内発性を守ることが同時にグローバルな問題への対抗軸ともなる。内発的発展論が提示する「人間と自然の共生」や「共感に基づく社会の再構成」は、気候変動や社会的分断といった現代のグローバル課題にも通じる思想である。今後は、内発的発展論をもとにした新たな実践と理論の再構築が求められており、そのためには異分野・異文化の対話と協働が不可欠である。

このように、内発的発展論の現代的再構成は、理論の深化だけでなく、新たな実践の可能性をも開く。地域と世界を結ぶ知のネットワークをいかに構築するかが、今後の課題となるであろう。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年7月11日号(転送禁止)~~~

◎お知らせ→14日(月)のメルマガは休みます。次号は7月15日(火)に配信します。よろしくお願いいたします。

***デイ・ウォッチ(10日)

◎米国に「なめられてたまるか」 関税交渉難航、石破首相の透ける焦り :朝日新聞 →石破首相が難航する日米間税交渉について「なめられてたまるか」と異例に強い調子で米国を非難した。千葉県船橋市であった参院選の街頭演説で発言した。選挙運動の勢いもあるとみられるが、トランプ大統領の対応に強い不満がうかがえる。同盟国として棍棒外交に本気で異議を唱えるかどうか。

◎米、ブラジルに関税50% 盟友の裁判で内政干渉も―8カ国に通知:時事 トランプ氏、ドルの基軸通貨の地位失えば敗戦:時事 →トランプ大統領がブラジルに50%の関税を発表した。これまでの最高税率だが、背景には盟友のボルソナーロ大統領が起訴されたことがある。BRICSがドルに代わる基軸通貨を模索していることに神経をとがらせている事情もある。いつもながらの身勝手だ。

◎楽天G、国を提訴 ふるさと納税ポイント禁止は「無効」 – 日本経済新聞 →楽天が国を提訴した。ふるさと納税のポイント付与について、総務省は過剰な競争や手数料の高止まりを招いているとして、10月から禁止する。楽天は「自治体に費用負担を求めていない」と署名活動をして撤回を働きかけてきたが、変わらないので提訴に踏み切った。公開の裁判で大いに議論すればいい。

◎韓国・尹前大統領を再び逮捕 戒厳宣言で特別検察官―公務執行妨害、本人は否認:時事ドットコム →3月に釈放された韓国のユン前大統領が再び逮捕された。新大統領に任命された特別検察官が捜査していた。退任した大統領が刑事訴追されるのは韓国政治の恒例行事のようだ。罷免されたので、それで十分だと思うのは、日本人だからか。

◎フジテレビの親会社 旧村上ファンド系の投資会社に対抗措置 | NHK | テレビ局 →フジメディアHDが、フジテレビ株の取得を進める旧村上ファンド系の投資会社に対抗措置を取ることを決めた。臨時株主総会を開き、ファンドの保有率を引き下げる対策などを検討する。保有率は現在16.3%だが、3分の1程度まで買い増す意向を示している。波乱はまだ続きそうだ。

*** 「今日の名言」

◎マハティール・ビン・モハマド(マレーシア元首相。7月10日は100歳の誕生日)

「日本は戦争の贖罪意識から解放されるべきだ」 「日本が挑戦すべきことは、東アジアにおけるリーダーの役割を果たすことです。日本には経済的な規模があり、富があり、世界水準の技術力がある。世界のリーダーとなるには軍事力も必要だという考え方もあるでしょうが、今日の戦争は、経済的な側面が焦点です」 「日本人は、日本固有の文化にもっと誇りをもつべきです」 「日本人よ、いまこそ立ち上がれ。成功の原点に戻れ」 「戦争というものを撤廃すべきです。戦争を犯罪と見なすべきなのです。それは長い苦難の道のりです。しかし、私は信じます。その日は必ず来ると」 「グローバリゼーションとは、世界の標準化、同一規格化、ルール化です。得をする者は西欧、特に自国のシステムを世界システムに適用しようとしているアメリカの企業家たちであることは明白でしょう」 「リーダーはまず、人々に目的地を見せて、なぜそこに行かなければならないかを説明しなければならない。障害物があれば、リーダーはそれを取り除くための手段を示さなければならない」

*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論⑤)

【第5回:内発的発展論の展望と可能性】 鶴見和子が提唱した内発的発展論は、今後の社会における持続可能な発展モデルのひとつとして、理論的・実践的価値が再評価されつつある。特に、地域創生、環境保全、教育、ジェンダー、文化多様性など、さまざまな分野において応用可能な理論であるという点において、その射程は広い。今回は内発的発展論の今後の展望と実際的な応用可能性について考察する。

まず注目されるのは、地域社会における具体的な実践事例である。たとえば、外部からの移住者が地域に新たな知見や技術を持ち込み、地元の人々と協働することで新しいコミュニティが形成されている事例が各地に見られる。これらは、鶴見の理論における「定住者」「漂泊者」「一時漂泊者」の協働モデルを現実に体現しているものであり、単なる移住政策や地域支援とは異なり、内発性に根ざした社会変革の兆しを示している。こうした動きは、地域文化の再発見と創造、地場産業の再構築、教育の革新など、さまざまな分野に波及している。

鶴見は「地域アーカイブ」の意義を強調していた。地域住民が自身の歴史や語りを記録し、蓄積・公開することは、単なる資料保存にとどまらず、次世代への知の継承、社会的アイデンティティの再確認、他地域との比較による新たな学びを生み出す装置となる。アーカイブは、知識の民主化と多様化を促進し、地域と世界をつなぐインターフェースとして機能する可能性を秘めている。

内発的発展論は、教育分野においても強い影響力を持ち得る。画一的な知識の伝達ではなく、子どもたちが自らの地域や文化に根ざした問いを持ち、それに基づいて学びを深める教育のあり方は、内発性を育む教育実践といえる。こうした教育観は、批判的思考力と創造性を育むと同時に、地域社会の担い手を育成する基盤となる。グローバルな視点から見ても、内発的発展論は持続可能な社会構築のための一つの道筋を示している。環境破壊、経済格差、文化の画一化といった課題に対して、ローカルな知と実践に基づくアプローチは、有効な代替案となり得る。内発性とは、単に自己完結することではなく、外部と対話しながら自らを再構築する柔軟な力である。

鶴見和子の内発的発展論は、今なお時代を超えて有効な理論であり、多くの分野に波及可能な柔軟性と包摂性を持っている。今後は、この理論をさらに深化させ、地域の現場で実践し、世界と共有していくことが求められる。学術、行政、地域住民、そして若い世代が協働し、知と実践の循環を生み出す環境づくりが必要不可欠である。