3月17~21日(教養講座:AI版イノベーション改善策)

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年3月17日号(転送禁止)~~~

【お知らせ広告】 「江戸歩き案内人」(元朝日新聞記者の作家黒田涼さん)の歴史散策に参加しませんか? 大河ドラマゆかりの地、都内の軍遺跡、足腰が弱くても楽々コースなど多彩なメニュー。初回は当メルマガ購読者特典で1500円引き。「長谷川塾メルマガで見た」と明記を。散策スケジュール一覧・お申込みはこちら→散策はエンタテインメントだ! 黒田涼の歴史散策案内スケジュール|歩いて、探して、歴史を発掘する黒田涼

***デイ・ウォッチ(14~16日)

◎石破首相 自民議員に商品券 立民 野田代表 追及強めていく考え | NHK | 国会 商品券配布「歴代首相の慣例」 自民鳥取・舞立昇治参院議員 – 日本経済新聞 →石破首相の完全なオウンゴール。与野党から批判が噴出。鳥取選出参院議員は「歴代首相の慣例」と言ったが、そうなれば、私費ではなく官房機密費を使っている可能性もある。「お土産代10万円」の弁明は、自民党の金権体質を露呈し、物価高で苦しむ国民感情を逆なでする。「企業献金があるから金銭感覚が狂う。企業献金は即廃止」という声も強まるだろう。国会審議で具体的な影響が本格化する。世論調査の支持率は急落し、石破内閣になって最低を記録した(朝日26%、読売31%)。

◎G7外相会合 ロシアに停戦に応じるよう求める共同声明 | NHK →ウクライナ和平をめぐって亀裂の深まる米国と欧州。G7外相会議では表向き足並みをそろえた。ここで分断すれば、ロシアを利するだけという判断が働いた。米国からは対ロ交渉に楽観的な発言が多くなっているが、プーチン大統領は何を考えているのだろうか。ゼレンスキー大統領の退陣だろうか。

◎アメリカ軍がフーシ拠点空爆、31人死亡・101人負傷…フーシ「侵略者を罰する」と報復宣言 : 読売新聞 →戦争嫌いのはずのトランプ大統領が、イエメンのフーシ派を空爆した。米国船などに対するテロ行為への報復だが、イラン中東情勢、ロシア・ウクライナ情勢も裏で関係していないだろうか。攻撃はしばらく続く見通し。ウクライナ、ガザの停戦交渉の一方で、戦火が拡大している。

◎トランプ米政権、政府系メディア記者を休職 規模縮小、事実上「解体」:時事ドットコム →トランプ政権は、VOA(ヴォイス・オブ・アメリカ)など政府系メディアの解体に踏み切った。VOAは1942年に設立され、敵対国など世界に米国のメッセージや政策を発信。最近でも48言語で放送し、米国の有力なソフトパワーだった。反トランプ的やスパイ浸透が理由だが、米国の影響力低下は必至。

◎「兵庫県議自殺の報道で殺意」 逮捕の男、SNSで街宣予定把握か―N党立花氏襲撃・警視庁:時事ドットコム →NHK党の立花党首が襲われた。脱法的な選挙活動が目立ち、批判は免れない立花氏だが、テロは許せない。対安倍首相、岸田首相に続く政治的な暴力だ。自由な言論が失われた戦前の教訓は、テロ横行による社会の萎縮だ。犬養首相の「話せばわかる」という言葉を思い出したい。

*** 「今日の名言」

◎吉本隆明(評論家。2012年3月16日死去、87歳)

「いいことを照れもせずにいう奴は、みんな疑ったほうがいいぞ」 「いい生き方とは、自分が持って生まれた運命や宿命に素直に生きていくことではないか。運命や宿命は、その人と母親との関係で形成されてきたものだと思う」 「社交性に富み、効率的に仕事する人を評価する風潮があるが、私は評価しない。引きこもってでもいいから何かを完成させる人間になりなさい」 「激動のときに自分がこう考えていると、できる限り率直に公開しよう。孤独な感じでも誤謬も何も恐れずに公言しよう」 「自分自身で見聞きしたり、確認したりしたことがない社会的な評価や、酵母のようにふくらんだ風評は一切信じるな」 「東京大学の先生だから教養があるかというと、それは全然違う。東大の先生は知識があるに決まっているわけで、それは専門的ということ。教養があることとは違う。教養については、学校や学歴がどうだということとは全然関係ない」

*** 今週の教養 (AI版・イノベーション改善策①)

「失われた30年」は、日本企業の敗北の歴史でもある。なぜそうなったのか、どうすればいいのか。敗北の原因と対策をチャットGPTに聞いてみた。改善事例を盛り込むように求めた。回答のまま掲載する。

◎多様な人材の不足を改善するための戦略を 日本企業のイノベーションが遅れる大きな要因の一つに、「多様な人材の不足」がある。多くの企業は新卒一括採用を基本とし、同質的な人材を採用し続けてきた。その結果、組織内での価値観が固定化され、新しい発想や異なる視点が生まれにくい状況が続いている。この問題を解決するには、採用の多様化、組織文化の改革、外国人の活用といった施策が必要である。

まず、採用の多様化を進めることが不可欠だ。従来の新卒一括採用を見直し、通年採用やキャリア採用を拡大することで、異なるバックグラウンドを持つ人材を獲得できる。例えば、ユニクロを展開するファーストリテイリングは、幹部候補の40%以上を外国人とすることで、グローバル経営を実現している。また、異業種や異分野の経験を持つ人材の積極的な採用も、イノベーションを促進する重要な要素となる。

次に、組織文化の変革が求められる。日本企業では「空気を読む文化」が根強く、異質な意見が受け入れられにくい。これを改善するためには、心理的安全性を確保し、自由な意見交換ができる環境を整えることが重要である。Googleが実施した「プロジェクト・アリストテレス」の研究によれば、心理的安全性の高いチームほど創造性と生産性が向上することが証明されている。企業はこの知見を活用し、社員が自由に意見を言える文化を育むべきだ。

さらに、外国人採用を促進し、グローバル化を進めることも有効である。楽天は社内公用語を英語にし、外国人社員が活躍できる環境を整えることで、グローバル競争力を高めた。日本企業もこうした取り組みを参考にし、外国人が働きやすい職場環境を整備するべきである。言語サポートや異文化理解の研修を導入することで、多様な人材が定着しやすくなる。多様な人材の確保と活用は、イノベーションを生み出す土壌となる。採用の仕組みを見直し、組織文化を改革し、外国人や異業種の人材を積極的に登用することで、日本企業はより柔軟で創造的な組織へと進化できるだろう。

~~<< 長谷川塾メルマガについて >>~~

文章は、書き方と知識・教養が二本柱です。知識・教養をつけるためには習慣が大切で、月曜から金曜日の朝、時事と教養の2本をテーマに送信します。考えるきっかけにしてください。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年3月18日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(17日)

◎米ロ首脳 電話会談へ ウクライナとの停戦案 説得が焦点 | NHK | トランプ大統領 →米ロ首脳の電話会談がきょう開かれる。土地や発電所など資産分割を話し合っているという。いずれもウクライナ領とみられ、不動産屋が不法占拠した他人の土地・建物を山分けするような話だ。トランプ氏はプーチン氏と合意にこぎつけ、ゼレンスキー氏に無理やり飲ませる算段だろうか。

◎商品券配布「社会通念と乖離」 石破首相、「歴代慣例」説明避ける―参院:時事 「歴代の首相が慣例」発言を撤回…自民の参院議員 : 読売 →商品券問題で石破首相は平謝り。「歴代首相の慣例」と述べた参院議員は発言を撤回したが、官房機密費が使われた前例はなお不明だ。野党は政治倫理審査会への出席を求めるが、本音は低支持率の石破首相のままで参院選を戦いたい。退陣を望むのは自民党に多そうという奇妙な構図になっている。低位安定のまま続投するか、予算成立後に林芳正氏あたりに交代するか。きょう時点ではそんな構図だろうか。

◎死刑の当日告知の受け入れ義務巡り、訴え却下の地裁判決を差し戻し…大阪高裁 : 読売新聞 →死刑執行の当日告知は違憲か。昨年4月の1審は「確定した刑事判決の取り消しを求めることになる」と却下したが、この日の2審・大阪高裁は「裁判所が判断を示すことが紛争解決に有効だ」と差し戻した。なじみの薄い論点だが、死刑制度に対する関心を呼ぶ。

◎いしだあゆみさん死去 76歳 甲状腺機能低下症 「ブルー・ライト・ヨコハマ」 映画やドラマで活躍 | NHK →横浜のイメージアップに貢献した最大の功労者ではないか。高度経済成長時代に最も輝いた人だった。テレビに出てきた多くの人が「えー。まだ若い」と惜しんだ。演技でも存在感があり、記憶に残る芸能人だった。

◎選抜高校野球 きょう開幕 連覇目指す健大高崎は明徳義塾と対戦 | NHK ドジャース×カブス MLB今夜開幕 山本と今永が開幕投手 | NHK |大リーグ →北海道は嵐で、本州もまだ寒いが、「春はセンバツから」ともいう。元気な高校生の姿を見ると、元気をもらえそうだ。メジャーリーグも東京ドームで開幕。日本人投手の歴史的対決で、大谷の活躍も楽しみ。暗いニュースが多いが、スポーツは気分を明るくしてくれる。

*** 「今日の名言」

◎藤原銀次郎(王子製紙初代社長、日本の製紙王。1960年3月17日死去、90歳)

「仕事を自分のものにせよ。仕事を自分の学問にせよ。仕事を自分の趣味にせよ」 「月給の額を忘れよ。仕事の報酬は仕事である」 「人に使われず、仕事に使われよ」 「時々、必ず大息を抜け」 「新しい発明、発見に努めよ」 「この道一筋を貫け」 「新しいアイデアは大切だが、それを実行することはさらに大切である」 「ギブ・アンド・テイクは人間社会の鉄則である」 「人間、欲のない人間になったらおしまいだ。欲の出しすぎはよろしくないが、欲のなさすぎも困りものだ。欲がないのは大変きれいに聞こえるが、その実、骨を折ることが嫌い、精を出すのが嫌いで、つまり人間が怠け者の証拠である」 「第一に知恵である。第二に涙である。第三に勇気である」 「覚えなくてもいいようなことをたくさん覚えているから、覚えていなければならないことを忘れてしまう。自分が入用でないことは皆忘れてしまえばよい」

*** 今週の教養 (AI版・イノベーション改善策②)

◎専門性を重視しない人事制度の改善 日本企業におけるイノベーションの阻害要因として、「専門性を重視しない人事制度」が挙げられる。多くの企業ではジョブローテーションが重視され、ゼネラリストを育成する傾向が強い。その結果、特定分野の専門知識を深める機会が限られ、技術革新が生まれにくい構造となっている。この問題を解決するには、ジョブ型雇用の導入、専門職のキャリアパスの明確化、経営層に専門人材を登用することが重要である。

まず、ジョブ型雇用を導入し、専門職の地位を確立することが求められる。欧米企業では「職務内容に基づいた採用・評価制度」が一般的であり、特定分野の専門家が高い報酬を得られる仕組みが整っている。例えば、ドイツの「マイスター制度」は、熟練技術者の地位を確立し、長期的なスキル向上を支援する仕組みとして機能している。日本企業もこれを参考にし、専門職の価値を高める制度を構築すべきである。

また、専門職のキャリアパスを明確化することも重要だ。日本では技術職の社員が一定の年齢に達すると、マネジメント職へ転換することが一般的だが、これは必ずしも適切とは言えない。トヨタは「プロフェッショナル制度」を導入し、技術者が管理職にならずとも昇進・昇給できる仕組みを整えた。こうした制度を広めることで、専門家が長期的に技術革新に貢献できる環境を作れる。さらに、経営層に専門知識を持つ人材を登用することも不可欠である。

アメリカのテクノロジー企業では、エンジニア出身のCEOが多く、技術革新を経営戦略の中心に据えている。例えば、GoogleのCEOサンダー・ピチャイや、マイクロソフトのサティア・ナデラは、技術的なバックグラウンドを持ち、企業の成長を牽引している。日本企業も経営層に専門家を配置し、技術革新を経営の最前線で推進する仕組みを整えるべきだ。専門性を重視した人事制度を確立すれば、日本企業は競争力を高め、より革新的な製品やサービスを生み出せるようになる。ジョブ型雇用の導入、専門職のキャリアパスの明確化、経営層への専門人材の登用を進めることで、日本企業の技術革新を加速させることが可能だ。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年3月19日号(転送禁止)~~~

◎長谷川キャリア文章塾の講座紹介と申込みサイト→ 講座紹介 – 長谷川キャリア文章塾

◎拙著2冊販売中→ Amazon.co.jp: 「ソーシャル・シンキング」 本気の文章上達法を教えます | Amazon

***デイ・ウォッチ(18日)

◎米ロ首脳 エネルギー施設攻撃停止から開始合意 30日間停戦案は一致せず ウクライナ情勢 | NHK | ウクライナ情勢 →米ロ首脳が、一部停戦で合意した。エネルギー・インフラ施設への攻撃を止める。トランプ氏は30日間の停戦を提案したが、プーチン氏は受け入れなかった。今後の見通しははっきりしないが、ウクライナが関与しない停戦合意も奇妙だ。

◎岸田前首相側から商品券 10万円分、複数の自民党関係者が証言 [商品券配布問題][自由民主党(自民党)]:朝日新聞 →朝日新聞の特報。岸田首相は政務官に10万円の商品券を配っていた。「10万円」の一致は興味深い。慣例化していたとなれば、私費ではなく官房機密費を使っていたと考えるのが自然だろう。自民党の「政治とカネ」問題が再燃する。

◎イスラエル軍 ガザ地区のハマス拠点に大規模な空爆 404人死亡 | NHK | イスラエル・パレスチナ →イスラエルはどうして武力で要求を飲まそうとするのだろうか。武力攻撃をすれば、ハマスと交渉できなくなる。細かな経緯はわからないが、アメリカもストップをかけなかったようだ。和平をしたくないのがイスラエルの本音だろうか。

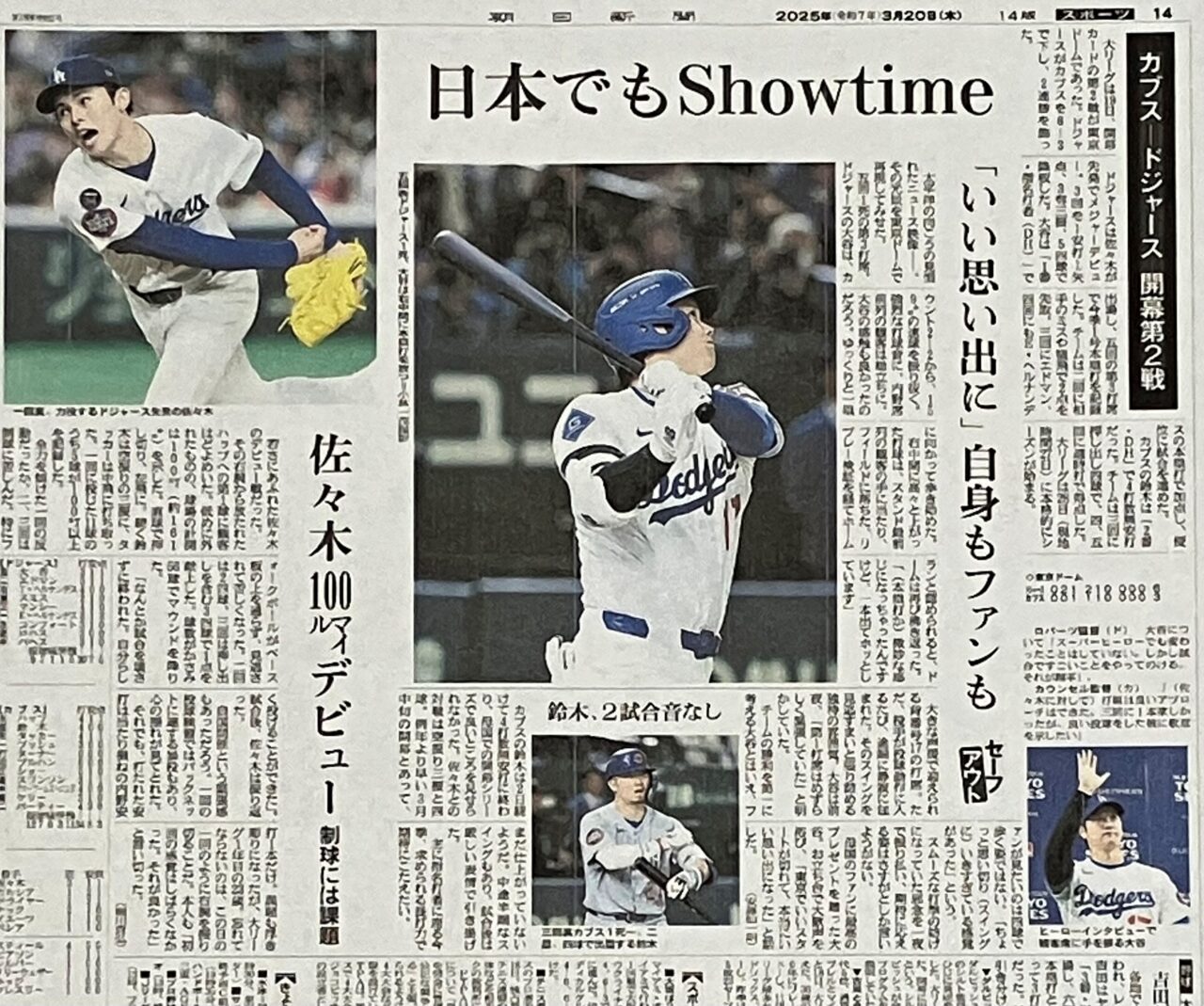

◎ドジャース MLB開幕戦でカブスに勝利 大谷翔平2安打 山本由伸が勝利投手 今永は4回無失点【詳しく】 | NHK | #大谷翔平 →夢の球宴のような雰囲気。日本選手が活躍し、メデタシ、メデタシ。大谷のヒットでドジャースの攻撃に火がつき、山本は勝利投手。今永も4回無安打と好投した。鈴木は冴えなかったが、観客も楽しんだ。大谷の母校・花巻東もセンバツ1回戦で10対2と大勝した。

◎【公示地価2025】全国2.7%上昇、海外マネーけん引 円安で投資7割増 – 日本経済新聞 →地価がバブル期以降で最大の伸びとなった。都市部での上昇が目立つ。札幌、仙台、広島、福岡の主要4市では12年連続の上昇。物価高に続いて地価高騰も続いており、「インフレ・金利上昇時代」に突入している。

◎年収3000万円まで授業料免除 米ハーバード大、多様性確保:時事ドットコム →日本の大学では考えられないハーバードの豪華補助。世帯年収3000万円以下は授業料免除、1500万円以下なら学生生活に必要な全費用を支給する。米国の大学は寄付金集めが活発で、大学財政が豊か。日本の国立大学は、カネがなく、文科省からいろいろ言われる。私立は学生集めに精一杯。将来、大きな差がつきそうだ。

*** 「今日の名言」

◎アーサー・C・クラーク(英のSF作家。2008年3月19日死去、90歳)

「インターネットは人間の歴史の中で最も偉大な革命であろう」 「私は時おり、宇宙が天文学者を永久に驚かせるよう設計された機械ではないかと思うことがある」 「自分の限界がどこにあるか発見するためには、自分の限界を超えて不可能だと思われるところまで行ってみるほかはない」 「魔法とは、まだ解明されていない科学のことだ」 「人間にとっていちばん大切な資質は、想像力と実現力、そして愛である。想像力はすべてにおける第一歩であり、これがなければいかなる発展もあり得ない」 「私は未来を予言しようと試みたことは今までに一度もない。私が試みたのは、既知の事実に基づいて、これから起こりえることを客観的に予測するということだ」 「高名で年配の科学者が『可能である』と言えば、その主張はほぼ間違いなく正しい。『不可能である』と言った場合は、その主張はまず間違っている」

*** 今週の教養 (AI版・イノベーション改善策③)

◎挑戦を許さない企業文化を改善する方法 日本企業のイノベーションが遅れる要因の一つに、「挑戦を許さない企業文化」がある。日本の組織では、失敗を極端に避ける傾向が強く、一度の失敗がキャリアに大きな影響を与えることが多い。その結果、社員はリスクを取ることを避け、無難な選択をすることを優先しがちである。このような文化では、新しいアイデアが生まれにくく、企業の成長も停滞する。これを改善するためには、失敗を評価する仕組みの導入、社内ベンチャー制度の拡充、リスクテイクを促す報酬制度の導入が必要だ。

まず、企業は「失敗を評価する文化」を構築すべきである。多くの成功企業では、「失敗から学ぶこと」を重視している。例えば、Googleは「失敗を前提とした実験的なアプローチ」を採用し、GmailやGoogle Driveなど多くの革新的なサービスを生み出してきた。また、アメリカの一部の企業では「失敗賞」という制度があり、失敗を糧にした挑戦を称える仕組みを取り入れている。日本企業でも、失敗を単なるミスではなく、「学びの機会」として評価する制度を導入するべきだ。

次に、社内ベンチャー制度を強化することも有効である。例えば、Googleの「20%ルール」では、社員が勤務時間の20%を自由に使って新しいプロジェクトに取り組むことができる。この仕組みにより、GoogleマップやGmailなどのサービスが誕生した。日本企業でも、サントリーが「社内起業プログラム」を導入し、新規事業を育成している。こうした取り組みを増やせば、社員が挑戦しやすい環境を整えられる。

さらに、リスクを取ることを促す報酬制度の導入も重要である。多くのスタートアップでは、ストックオプション制度を活用し、成功すれば大きな報酬を得られる仕組みを作っている。日本企業も、新規事業に挑戦する社員に対して、成果報酬や株式報酬を付与する制度を導入すれば、より多くの社員がリスクを取るようになるだろう。挑戦を許さない文化を変革し、リスクを取ることが評価される環境を整えることで、日本企業はより創造的で競争力のある組織へと進化できる。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年3月20日号(転送禁止)~~~

◎生成AI「ニュース・出来事分析キット」デモ版を提供中です→ 3月末まで試用可能な「GTPs」です。希望者は「キット希望」と書いて、このメールに返信して下さい。4月以降も希望の場合は有償で提供します。

***デイ・ウォッチ(19日)

◎ドジャース2連勝 大谷1号HR 佐々木3回1失点 カブス鈴木誠也は無安打 | NHK →さすが大谷! 豪速球投手の直球を見事に打ち返した。今年も日本を明るくしてくれるのは、大谷のようだ。佐々木は四球を連発したが、3回1失点と初登板にしてはまずまず。カブスの鈴木は不発だった。日本のプロ野球開幕は28日。

◎企業・団体献金見直しへ 立民 維新などが共同法案提出 | NHK | 政治資金 →自民党の商品券問題が広がりを見せているが、立憲や維新が企業・団体献金見直し法案を提出した。歴史的みれば、自民党の支持者は資本家や地主ら富裕層、旧社会党から続く野党系は労働者・農民で、資金力や金銭感覚で大きな差がある。自民党は常にカネにまつわる不祥事を起こしている。今回のような法案が政治文化を変える王道だ。

◎兵庫県 第三者委員会 県の公益通報者保護法違反と斎藤知事のパワハラを認定 | NHK | 兵庫県 →兵庫県の第三者委員会が、知事のパワハラと公益通報者保護法違反を厳しく指摘した。斎藤知事は「重く受け止める」と言いながら、反省の色はあまり感じられない。性格なのかどうか、淡々としすぎるのは、政治的にマイナスだと思うが、どうだろうか。

◎トランプ大統領 ゼレンスキー大統領が電話会談 エネルギー施設への攻撃停止で合意 | NHK | ウクライナ情勢 →ゼレンスキー氏は、トランプ氏の意向に面と向かって反対できない状態になっている。トランプ氏はウクライナにある原発をアメリカが所有する案を示した。相手の土地に居座って用心棒になる提案のようだ。トランプ流の安全保障だが、あまりにえげつない。

◎ケネディ暗殺の機密文書、新たに公開 : 読売新聞 財務省、「森友学園」国有地売却の資料を近く開示へ : 読売新聞 →ケネディ暗殺に関する8万ページの文書が公開された。とはいえ、99%は開示済み。ニューヨークタイムズは「新事実は今のところない。犯人はまだオズワルド」と陰謀説を否定している。日本でも森友文書が近く公開される。こちらは全部でなんと17万ページ。そんな大量に文書を作る必要はあるのだろうか、「仕事好き」な日本官僚の悪弊か。

◎政策金利、0.5%で据え置き トランプ関税「不確実性高い」―日銀会合:時事ドットコム →据え置きは予想通りだが、トランプ関税は「不確実性が高い」とした。経済や物価は想定通り推移しているとも表明。「混乱しなければ、遠からず利上げしまっせ」というメッセージだろう。米FRBも据え置いた→FRB 利下げ見送り 政策金利の据え置き決定 2会合連続 | NHK | 金融

*** 「今日の名言」

◎アイザック・ニュートン(英国の自然科学者。1727年3月20日死去、84歳)

「天才とは忍耐である」 「私が価値ある発見をなし得たのだとしたら、才能によるものではなく、年がら年中そのことばかりを考えていただけだ」 「私の能力は普通程度のものだ。応用力こそが成功をもたらしたと思う」 「成功に必要なことは、常に自分の願望や目標について考えることだ。私たちの人生は私たちの思考でつくられている」 「如才なさとは、敵を作らずに自分を主張できることである」 「たとえ相手がつまらない人物であったとしても、相手をこきおろすよりは、誉めておくほうが安全である。賞讃するのは、非難するのと比べて反発されないし、少なくとも嫌がられない」 「自分を相手より利口に見せても、愚かに見せても、得るところはない」 「すべての行動には、常にそれと同じ程度の反対意見が存在する」 「上がったものは、必ず下がってくる」 「私は仮説をつくらない」

*** 今週の教養 (AI版・イノベーション改善策④)

◎外部の人材が活躍しにくい環境の改善 日本企業では、外部の人材が十分に活躍できないという課題がある。歴史的に、日本企業は内部昇進を重視しており、新卒から社内で育成された人材が管理職や経営層に昇進するケースが多い。そのため、中途採用者が意思決定層に関与する機会が少なく、外部の視点が組織に浸透しにくい。この問題を解決するためには、外部人材の登用、外国人社員の活用、異業種・スタートアップとの連携が必要である。

まず、外部人材を意思決定層に積極的に登用することが重要だ。欧米企業では、CEOや取締役が外部から招聘されることが一般的である。例えば、AppleのCEOティム・クックは、社外からの採用でありながら企業の成長を牽引した。一方、日本企業では、外部人材がトップマネジメントに登用されることが少なく、意思決定の柔軟性が低くなりがちである。これを改善するために、企業は経営層に多様なバックグラウンドを持つ人材を迎え入れるべきだ。

次に、外国人社員の活用を促進することも重要である。楽天は2010年に社内公用語を英語に変更し、外国人社員が活躍しやすい環境を整えた。その結果、グローバル市場への展開が加速し、海外売上比率が大幅に向上した。日本企業も、言語の壁を取り除き、外国人社員が活躍しやすい環境を整備すれば、より多様な視点を取り入れることができる。また、異業種やスタートアップとの連携を強化することも効果的だ。トヨタとソフトバンクは、自動運転技術の共同開発を進めることで、新しいビジネスモデルを創出している。

こうした異業種コラボレーションを増やすことで、外部の知見を活用し、イノベーションを加速させることができる。外部の人材が活躍できる環境を整えることで、日本企業はより競争力のある組織へと進化し、グローバル市場での成功をつかむことができるだろう。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年3月21日号(転送禁止)~~~

【お知らせ広告】 「江戸歩き案内人」(元朝日新聞記者の作家黒田涼さん)の歴史散策に参加しませんか? 大河ドラマゆかりの地、都内の軍遺跡、足腰が弱くても楽々コースなど多彩なメニュー。初回は当メルマガ購読者特典で1500円引き。「長谷川塾メルマガで見た」と明記を。散策スケジュール一覧・お申込みはこちら→散策はエンタテインメントだ! 黒田涼の歴史散策案内スケジュール|歩いて、探して、歴史を発掘する黒田涼

***デイ・ウォッチ(20日)

◎サッカー日本代表 ワールドカップ出場決定 8大会連続 鎌田と久保がゴール バーレーン戦 | NHK →サッカーW杯初出場を目前に逃した「ドーハの悲劇」は1993年。日本経済はトップレベルだったが、サッカーで世界は遠かった。いま、経済は沈没したが、サッカーは世界がぐっと近くなり、3試合を残して史上最速、8大会連続の出場を決めた。世界でも1番乗り。スポーツ文化大国の面目躍如。

◎オウム真理教による「地下鉄サリン事件」から30年 地下鉄・霞ケ関駅で遺族などが犠牲者を追悼 | NHK | テロ →オウム事件のあった1995年は日本の転換点だった。阪神大震災があり、不良債権問題が頭をもたげ始めた。被害者は今も後遺症に悩み、警察は後手の捜査を悔い、オウムの後継団体はなお存続する。社会の閉塞感は変わらず、オウムを生んだ素地はなお残る。

◎IOC新会長にコベントリー氏 女性で初 ジンバブエ出身 渡辺守成氏は選出されず | NHK →IOC総会で会長選挙があり、ジンバブエ出身で女性のコベントリー氏(41)が選ばれた。これまでの会長は欧米の男性だった。200メートル背泳ぎで五輪2連覇した金メダリスト。日本人として初めて立候補した渡辺守成さんは4票にとどまり7人中4番目だった。独裁と言われたバッハ会長は名誉会長に就任する。影響力を残すのだろうか。

◎ドジャースの大谷、年収1億ドル=150億円 20ブランドと契約―米メディア:時事 →ドジャースの大谷は年収もすごい。野球の年俸は200万ドルだが、CMなどスポンサー収入が1億ドルある。1億ドル以上の年収を競技外で得たアスリートは、ゴルフのタイガー・ウッズ、テニスのフェデラー、米プロバスケットのステフィン・カリーの3人だけ。確かにCM露出は多い。小学校にまたグローブが来るか?

◎AIインフラにエヌビディア参加 マスク氏のxAIも―米投資会社:時事ドットコム →AIインフラの勢力図が固まりつつある。投資会社ブラックロックの陣営にエヌビディアとマスク氏の「xAI社」が参加。オープンAIやオラクル、ソフトバンクグループの合弁会社「スターゲート」と対抗する。数兆円単位の巨額投資で争う。低コストで殴り込んだ中国・ディープシークとの競争も興味深い。

*** 「今日の名言」

◎空海(真言宗の開祖。835年3月21日死去、60歳)

「仏の教えは一言で言えば、自分の利益と他人の利益を一致させることである」 「他人の利益をはかるように努めていると、苦しみの世界に行く因縁が消える」 「人間はだれもが胸の中に宝石となる石を持っている。一生懸命磨けば、美しく光り輝く玉になる」 「嫉妬は、自分とそれ以外の人とは別々の存在だと思う心から生じる。人を同じ存在だと見ることができれば、嫉妬することがなくなり、公平な心になり、すべての人の善行を心から賞賛できる」 「自分と自分以外の周りの環境は心の状態によって変わる。心が暗いと何を見ても楽しくない。静かで落ち着いた環境にいれば、心も自然と穏やかになる」 「信じて修行すれば、だれでも必ず仏になることができる」 「ものに決まった性質などない。悪人もいつまでも悪人ではない」 「優れた知恵者は、愚か者に見えるものだ」

*** 今週の教養 (AI版・イノベーション改善策⑤)

◎報酬・インセンティブ制度の改善 日本企業では、成果を上げた社員に対する報酬制度が十分に整備されていない。その結果、優秀な人材が外資系企業やスタートアップへ流出し、イノベーションの担い手が不足してしまう。この問題を解決するためには、成果報酬型の制度の導入、専門職の給与体系の改善、トップ層の報酬の見直しが必要である。

まず、成果報酬型の報酬体系を導入することが求められる。Amazonでは、個人の業績に応じたボーナス制度を採用しており、優秀な社員が高い報酬を得られる仕組みを整えている。また、ストックオプションを活用し、社員が企業の成長の恩恵を受けられるようにしている。日本企業も、成果に応じた報酬体系を強化すれば、社員のモチベーション向上につながる。

次に、専門職の給与体系を改善することも重要だ。GoogleやFacebookでは、エンジニアやデータサイエンティストが経営層並みの報酬を得られる仕組みが整っている。一方、日本企業では、技術者の給与が相対的に低く、優秀な人材がGAFAや海外企業に流出している。この状況を改善するために、専門職のキャリアパスを明確にし、高度なスキルを持つ社員が適正な報酬を受け取れるようにするべきだ。

また、トップ層の報酬を見直すことも必要である。日本企業では、経営層の給与が相対的に低く、リスクを取るインセンティブが少ない。アメリカの企業では、成功した経営者が高額の報酬を得ることが一般的であり、その結果、革新的な経営判断が促される。日本企業も、経営者に対する報酬を適正に設定し、リスクを取る姿勢を奨励すべきだ。報酬制度を改革し、挑戦する人材が正当に評価される環境を整えることで、日本企業はより競争力のある組織へと変革できるだろう。

【コメント】いかがでしょうか。いかにも米国的、MBA的という印象もありますが、本質的な指摘もあります。和をもって貴しとなす日本社会の特徴は、協調性=同質性=同調圧力=個の弱さ=忖度で、高度成長期にはプラスに働き、イノベーションが求められるここ30年は逆回転しているようです。特徴はプラスにも裏目にもなります。歴史的に形成された風土を変えるのは簡単ではありませんが、経済力は社会や個人の生活を安定させる重要な要素。その認識を共有し、「未来のためにみんなで変えよう・変わろう」という運動が必要なようです。