バルファキス著「テクノ封建制」(2025年3月24~28日)

*** 今週の教養 (テクノ封建制①)

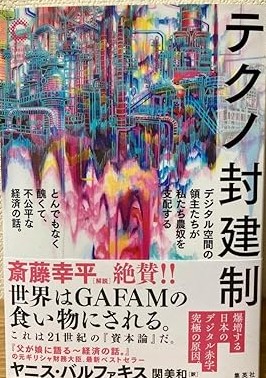

巨大テック企業が世界を支配するメカニズムを分析した「テクノ封建制」(集英社、2025)を紹介する。著者はアテネ生まれの経済学者で、ギリシャ財務相を務め、現在はアテネ大教授のヤニス・バルファキス氏。今は身分制経済が始まり、「デジタル空間の領主」が、「農奴と化した市民」を支配しているという。日本語訳は出版されたばかりで、アマゾンの「サンプルを読む」から「はじめに」を掲載する。

何年か前に、私は資本主義の簡潔な歴史を書いてみることにした。壮大な仕事なので、できるだけかみ砕いて資本主義の本質に迫ろうと、当時12歳だった娘に資本主義の物語を説いて聞かせるような体を装うことにした。そうして、娘ゼニアの了承も取らずに、娘に宛てた長い手紙のような本を書き始めた。とにかく専門用語を使わないように気をつけ、私の書きぶりが若い世代に伝わるかどうかが、資本主義のエッセンスを私自身が本当につかんでいるかを示すリトマス試験紙だと自分に言い聞かせた。そうして書き上げたのが「父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話」だ。その薄い本は、「なぜこんなに格差があるの?」という娘のとても単純な疑問が出発点になっていた。

2017年にその本が出版される前から、私はもやもやした感覚を抱いていた。原稿を完成させてから製本された本を手にするまでの間も、まるで今が1840年代で、自分が封建制についての本を出版しようとしているように感じることもあった。いやもっと言うなら、1989年の終りにソビエト連邦の中央計画経済についての本が日の目を見るのを待っているような、そんな気分だろうか。つまり、「今さら」という感覚だ。

◆

*** 今週の教養 (テクノ封建制②)

その前作がギリシャ語、そして英語で出版されてからの数年間で、資本主義が滅びつつある(しかもこれまでに何度もあったような単なる変容の一過程とは違う意味で)という私の奇妙な仮説はますます強固になっていった。コロナ禍の間にそれは確信に変わり、自分の考えを早く本にまとめなければと急かされているような気持ちになった。そうすれば、私の仮説に激怒していた友人や政敵が、私の考えをあらゆる角度から検証した上で、きちんとこき下ろすチャンスにもなるはずだと。

では、私の仮説とは? それは、資本主義はすでに死んでいるというものだ。つまり資本主義の力学がもはや経済を動かしてはいない、という意味だ。資本主義が担ってきた役割は、全く別の何かに置き換えられている。その別の何かを私は「テクノ封建制」と名付けた。私の仮説は最初、わけがわからないと思われそうだが、実はこの呼び名が今の状況にぴったりと符合することをお示しできればと思っている。

どういうことかというと、皮肉にも資本主義を殺したのは、まさしく資本なのだ。といっても産業革命の幕開けから私たちが馴染んできた資本ではなく、新しい形の資本のことだ。資本はこの20年で突然変異と言えるほど変容し、歯止めのきかなくなったウイルスのように、その宿虫を殺してしまった。なぜこんなことになってしまったのだろう。主に2つの出来事がそうさせた。一つはアメリカと中国の巨大テック企業によってインターネットが支配されるようになったこと。もう一つは2008年の金融危機に対する西側諸国の政府と中央銀行の対処の仕方だ。

この件については何か言う前にまず、本書についてはっきりさせておきたい。この本は将来テクノロジーが私たちに何をもたらすかを描いたものではない。この先AIチャットボットが人間の仕事を奪うとか、自律型ロボットが人類を脅かすとか、マークザッカーバーグが大した考えもなくメタバースを始めたとかいったことについて書いたものでもない。

◆

*** 今週の教養 (テクノ封建制③)

この本はすでに資本主義に起きたことについて、すなわち私たちに起きてしまった事について書いたものだ。私たちがみんな使っているスクリーン越しにクラウドにつながったデバイス、つまりどこにでもあるラップトップやスマートホンを通して、私たちの身の上にすでに起きたことについての本であり、それと並行して2008年からずっと各国の中央銀行と政府が行ってきたことについての本である。

私がここで取り上げようとしている歴史に残るような資本主義の変容は、もうすでに起きている。だが、膨張する債務への不安、感染症の流行、戦争、気候変動といった緊急事態であたふたしていたためにほぼ気付かれていなかっただけだ。今こそ私たちが資本主義の変容に注意を向けるべき時がやってきたのだ。

よくよく周りを見てみれば、資本の突然変異が起きていることは明らかだろう。私はそれを「クラウド資本」と名付けた。このクラウド資本への変異が、資本主義の2つの柱を消滅させた。それは市場と利潤だ。もちろん市場と利潤は今もあちこちに存在する。ご存知のようにかつての封建制のもとでも市場と利潤は存在していた。たただし今は、もうこの2つが主役ではなくなった。この20年の間に利潤と市場は、私たちの経済社会システムの中心からすみっこへと押しやられ、別のものに置き換えられた。では何に置き換えられたのだろう。資本主義で媒介役を担っていた市場は、市場のように見えるが市場ではないデジタル取引プラットフォームに取って代わられた。

そのプラットフォームは「封建領主」とでも呼んだ方が、理解が進むだろう。そして資本主義のエンジンである利潤は、かつての封建制にも存在したあるものに置き換えられた。それがレント(地代・小作料)だ。具体的に言うと、こうしたプラットフォームやクラウドにアクセスするために支払わなければならない場所代のようなものだ。私はこれを「クラウド・レント」と呼んでいる。

◆

*** 今週の教養 (テクノ封建制④)

今本当に能力を持っているのは、機械や建物や鉄道や通信ネットワークや工業ロボットといった伝統的な資本の所有者ではなくなった。伝統的な資本の所有者は引き続き労働者から利潤を引き出しているが、かつてのような中心的存在ではない。これから見て行くように、彼らは「家臣」になった。つまりクラウド資本の所有者という新たな封建領主階級の封臣となったのだ。それ以外の私たち全員は、かつての「農奴」としての地位に戻り、無償の労働を通して新たな支配階級の富と権力に貢献している。もちろん機会が与えられれば賃労働もしているわけだが。

こうした出来事は私達の生き方と経験に何らかの影響を及ぼしているのだろうか? 当然影響している。第5から7章で説明するように、この世の中がテクノ封建制になっていることに気づけば、今起きている大小様々な謎を解くのに役立つはずだ。例えばグリーンエネルギー革命とは一体何なのか。イーロン・マスクがなぜツイッターを買収したのか。アメリカと中国はなぜ新たな冷戦に突入したのか。ウクライナ戦争はどのようにドルの覇権を脅かしているのか、といったことに。また、自由な個人はなぜ消えたのか、社会民主主義はなぜ実現不可能なのか、仮想通貨への期待はなぜ裏切られたのか、そして何より、どうしたら私たちは自立と自由を取り戻せるのかについても。

◆

*** 今週の教養 (テクノ封建制⑤)

2021年も後半になると、私はこうした確信に突き動かされ、コロナ禍によってますますその確信は強まり、行動を起こすことにした。腰を据えてテクノ封建制を簡潔に紹介する本を書こうと決めた。テクノ封建制とは資本主義にとって代わった、はるかに醜い社会の現象のことであり、現実のことだ。ただ、ひとつ引っかかったのは、誰に向けて書くかということだ。私はあまり深く考えもせず、ある人に向けて書こうと決めた。それは私がごく幼い頃に私に資本主義について教えてくれた人だ。後にその人物は私の娘と同じように私に単純な問いを一つ投げかけてきたことがある。この本の大部分がその問いに答えるものだ。そしてその人物は、私の父だ。

せっかちな読者のためにあらかじめお断りしておこう。テクノ封建制についての説明は第3章まで出てこない。私の書くことを理解してもらうには、まずここ数十年における資本主義の驚くべき変容を振り返る必要がある。それが第2章だ。本の冒頭にはテクノ封建制の話は全く出てこない。第1章で私の父が金属片とヘシオドスの叙事詩の助けを借りながら、6歳だった私にテクノロジーと人間の複雑な関係と資本主義の本質をどのように説明してくれたかを書いた。

この教えが、その後に続くすべての考えの原則を導く出発点になった。そして結論へと導いてくれたのもまた、1993年に父が私に投げかけた一見単純な問いだった。だから、ここからは父への手紙という形でしたためることにする。この本は、父の大切な問いに答えようとする私の試みである。

【目次】 第1章「ヘシオドスのぼやき」 第2章「資本主義のメタモルフォーゼ」 第3章「クラウド資本」 第4章「クラウド領主の登場と利潤の終焉」 第5章「一言で言い表すと」 第6章「新たな冷戦――テクノ封建制のグローバルなインパクト」 第7章「テクノ封建制からの脱却」