4月14~18日(教養講座:なつかしい1冊)

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年4月14日号(転送禁止)~~~

【お知らせ広告】 「江戸歩き案内人」(元朝日新聞記者の作家黒田涼さん)の歴史散策に参加しませんか? 大河ドラマゆかりの地、都内の軍遺跡、足腰が弱くても楽々コースなど多彩なメニュー。初回は当メルマガ購読者特典で1500円引き。「長谷川塾メルマガで見た」と明記を。散策スケジュール一覧・お申込みはこちら→散策はエンタテインメントだ! 黒田涼の歴史散策案内スケジュール|歩いて、探して、歴史を発掘する黒田涼

***デイ・ウォッチ(11~13日)

◎大阪万博開幕、想定来場者2800万人 158カ国・地域参加 – 日本経済新聞 →大阪万博のすべては2015年12月、当時の安倍首相、菅官房長官と維新の会首脳との会談で始まった。多くの懸念が指摘される中、開幕した。日本人はナショナルイベントが好きだ。サッカーW杯、野球のWBCでにわかファンが生まれるように、始まれば関心が高まるのが通例。今回もその神話が通用するか。

◎大阪万博開幕【速報中】会場・パビリオンの見どころ、電車・バスの混雑を詳しく – 日本経済新聞 →万博初日は悲喜こもごも。シンボルの大屋根リングは「想像以上の大きさ」とにぎわい、パビリオンも盛況。雨が降って寒く、空飛ぶクルマやブルーインパルスは飛べなかった。予約不調で、早々と帰宅する人も。くら寿司は8時間待ちのにぎわい、3850円のそばも売れていた・・・。地元中心にこうしたニュースが半年間流れる。

◎中国、対米報復関税を発動 税率125%、今後は「相手にせず」:時事ドットコム 相互関税、米国がスマホを除外 半導体関連、ノートPCも:時事 →関税戦争の様相が固まってきた。中国は「今後相手にしない」とチキンレースから下りた。米国はスマホなど時刻に影響の大きい品目を除外した。とりあえずの軟化で、ジェットコスターだった株式市場は少し落ち着きそうだ。スマホなどの除外については、米商務長官が別の税金を課す方針を示しているが。

◎米イラン高官、核問題協議 「建設的」と評価、一部直接対話も―次回19日、合意枠組み議論:時事ドットコム →トランプ政権は、イランとの核協議にも乗り出している。ウクライナやガザの平和協議も進展を見せていないのに、戦線を広げ過ぎではないか。それとも目くらましのようにアドバルーンを打ち上げるのが狙いなのか。食い散らかさず、着実に成果をあげるべきだろう。

◎広島 平和記念式典 各国「招待」から「案内」に変更へ | NHK | 原爆 →紛争当事国を「招待」するかしないかで議論になった8月6日の広島平和記念式典。名目を「招待」から「案内」に変えて、すべての国に呼びかける。被爆者も賛成している。名案と言えば名案で、コロンブスの卵のような解決策。もっと早く気がつけばよかった。

*** 「今日の名言」

◎石川啄木(歌人、詩人。1912年4月13日死去、26歳)

「たはむれに 母を背負いて そのあまり 軽きに泣きて 三歩あゆまず」 「はたらけど はたらけどなほ わが生活 楽にならざり じっと手を見る」 「友がみな われよりえらく 見ゆる日よ 花を買ひ来(き)て 妻としたしむ」 「われわれが書斎の窓からのぞいたり、ほお杖ついて考えたりするよりも、人生というものは、もっと広い、深い、もっと複雑で、そしてもっと融通のきくものである」 「明日何を為すべきかの考察。これは、今日じゅうに考えておかなければならぬことのすべてである」 「時代に没頭していては、時代を批評することができない」 「いかなる問題にあっても、具体的ということは最後の、しかして最良の結論だ」 「一人の人と友人になるときは、その人といつか必ず絶交することあるを忘るるな」 「山は動かざれども、海は常に動けり。動かざるのは眠の如く、死の如し。しかも海は動けり。常に動けり。これ不断の覚醒なり。不朽の自由なり」

*** 今週の教養 (なつかしい1冊①)

毎日新聞の書評欄コラム「なつかしい一冊」から紹介する。著名人が思い出のある本を書いている。池澤夏樹編で2021年に出版された毎日新聞出版の本から選んだ。

◎池澤夏樹・選「オオカミに冬なし」(クルト・リュートゲン作/中野重治訳/岩波書店) 最初に読んだのは1964年の初版のすぐ後だったと思う。僕は19歳だった。フィクションで、原語はドイツ語。1983年の冬は異常に早く来た。北氷洋の捕鯨船はアラスカ最北のバロー岬に集結してから南に帰るのが常だが、帰途に着く前に海が氷結してしまい、200名以上が閉じ込められた。春まで生き延びるのは難しい。アラスカ南部にいた2人の男が救出のプランを立てる。人間の管理下にあるトナカイの群れを食料として届けようというのだ。風雪、地形、寒気、エスキモーとの文化の差、トナカイや犬ぞりの犬たちの服従などなど、いくつもの難問が立ちはだかる。

ほかの冒険の事例が2つ組み込まれている。1871年、失敗終わった北極点到達の試みから隊員たちを救出したエスキモー=ジョーという男の活躍と、1867年にカナダ最北部の滝を見るべく旅に出た2人の男の悲惨な末路。

昔読んだ時はもっぱら冒険の細部に目がいったと覚えている。改めて読み返してみて、作者の力点がむしろ倫理にある事に気付いた。2人の男は何100キロも北で餓死が待つ200人の見知らぬ男たちを救おうという誰もが無理だという試みに立ち上がった。1人の男は過去に勝手な冒険心から負った心の傷を抱えている。旅の途中でも、目の前で死にかけている人や犬を救うか、あるいは大義である200人の救出のため先を急ぐかという選択、今で言うところのトリアージュを迫られる。こういう問題をめぐって2人の男が荒れ狂う吹雪のテントの中でひたすら議論する。

今回の再読では訳者が中野重治であったことに納得した。本書の倫理観はいかにもこの作家・詩人にふさわしい。「今までの生涯に、尊敬する値打ちのあるようなことを、あまりやってきていない」男の前にその機会が「思いもかけずあらわれてきた」のだから「それをとっつかまえなけりゃなりません」と男は言う。この本を読んでから何十年もたって僕は「エンデュアランス号漂流」(新潮文庫)を読んだ。南極点を目指す計画が上陸の時点で破綻。しかし隊長は28名の隊員を全員生きて連れ戻す。これも名著だが、こちらは倫理的葛藤という話題はない。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年4月15日号(転送禁止)~~~

◎長谷川キャリア文章塾の講座紹介と申込みサイト→ 講座紹介 – 長谷川キャリア文章塾

◎拙著2冊販売中→ Amazon.co.jp: 「ソーシャル・シンキング」 本気の文章上達法を教えます | Amazon

***デイ・ウォッチ(14日)

◎日本の総人口減少幅、過去最大の89万人…14年連続減の1億2380万人 : 読売新聞 →日本の人口が14年連続で減った。出生者数が死亡者数を下回る「自然減」は18年連続で、減少幅は過去最大の89万人。都道府県別で人口が増えたのは、東京と埼玉だけで、自然減に比べて転居などの社会増が上回った。外国人が減少を緩和しているが、日本人はつるべ落としのように減っていく。

◎トランプ大統領、半導体の関税措置「今後1週間のうちに発表する」…スマホ関税「企業と話し合う」 : 読売新聞 →スマホなど電子機器の輸入について、トランプ政権の発信が揺れているが、半導体の関税措置として1週間以内に発表するという。関税をめぐる動きはどんどん細かくなり、影響を読めないうちに交渉をし、トランプ大統領は「大成果だ!」と国民にアピールするのだろうか。

◎ロシアのミサイル攻撃で34人死亡 国境近く、110人超負傷―ウクライナ北東部:時事ドットコム 「ベルリンのように分割も」 和平合意後のウクライナ―米特使:時事ドットコム →ウクライナ和平協議の動きを聞かなくなったが、ロシアの攻撃が激しくなっている。プーチン大統領はできるだけ広い領土を早く確保する意図だろう。米特使はウクライナについて、かつてのベルリンのような分割統治に言及している。トランプさん、関税より和平でしょ。

◎警視庁公安部 捜査員を他セクションに派遣へ えん罪事件であり方問われる | NHK →戦後の共産党や過激派対策で肥大化した公安部だが、安保環境の悪化やスパイ対策を名目に組織を防衛している。治安維持を大義名分とした秘密体質で、人権意識は薄く、捜査経験も乏しいので冤罪事件が起きる。刑事部などとの交流は重要で、適切な民主的統制も必要だろう。

◎フジテレビ親会社新取締役 SBI北尾氏提案で調整 アメリカの投資ファンド | NHK →フジテレビ問題にまた「役者」が登場した。SBIの北尾氏は野村證券からソフトバンクに転じた金融マンで、ライブドアによる買収事件の時はフジの救世主になった。「日枝氏が長く権力をほしいままにし、コンプライアンス意識の欠如した企業風土を醸成してきた」と激しく批判。台風の目になりそうだ。

*** 「今日の名言」

◎後藤新平(内相、外相、東京市長、台湾総督府民政長官。1929年4月13日死去、71歳)

「できないのではなく、やらないからだ」 「人は、日本の歴史に50ページ書いてもらうより、世界の歴史に1ページ書いてもらうことを心がけねばならぬ」 「一に人、二に人、三に人」 「国家は生命体である。国の仕事はすなわち広義の衛生(生を衛る)である。私は個々の病人を治すより、国を治す医者になりたい」 「我々は生きた学校教育、とくに大学教育の方面において、純然たる研究事業の方面において、広くその優越性をアジア諸国に知らしめ、もって彼らがわが教育学術の力を借りるようでなければならない」 「現代の学者の多くはその学問を独占し、独り天下共通の真理を楽しみ、社会とともにその利益を分配する意図がないようである。これは実に社会の一大欠陥であり、国家の不利、これほど甚だしきものはない」 「(死ぬ間際に)よく聞け。金を残して死ぬのは下だ。事業を残して死ぬのは中だ。人を残して死ぬのが上だ。よく覚えておけ」

*** 今週の教養 (なつかしい1冊②)

◎あさのあつこ・選「人間の絆」(モーム著/中野好夫訳/新潮文庫) 最初に読んだのは高校生の時だったと思う。断定できないのは、この作品が私の10代を濃く彩っているからだ。10代のどこかで出会い、その後忘れることあっても、消え去ることはなく、今に至っている。40年の間に私は少女から大学生になり、社会人になり結婚して親となり、物書きの端くれにぶら下がりながら生きてきた。少女と今とでは、ほとんど別人、外見だけでなく、思考とか感覚とか言葉の選別とか、人や政治や社会や運命や人生やその他もろもろに対する向き合い方とか、すべてが違っている。けれど、「人間の絆」はずっと変わらず手元にあった。いまの書架に収まっているのは文庫版の上下だが、大学生の時に買い求めたものだ。実家の本棚には別の「人間の絆」がしまわれている。

なぜこんなにもこの作品に惹かれるのか。一度ならず考えたことは無論ある。答えはよく分からない。惹かれていると臆面もなく書いたけれど、ではどんなストーリーだったのかと問われれば、言葉に詰まるだろう。そもそも容易にストーリーを語れるような本に、人は引かれたりしない。「面白かった」「つまらなかった」。そんな一言で片付けて脇に押しやる。語れないからこそ、教えられないからこそ、心に深く食い込んでくるのだ。

本物の小説は安易な説明も紹介も拒むけれど、鮮烈な記憶を残す「人間の絆」には、私にとっての鮮烈な2つの光が存在した。1つ目は冒頭部分。まだ幼いフィリップが乳母に連れられて、母の寝室を訪れ、横たわる母の傍らで眠りにつく場面だ。母親は死産をし、命を落としかけている。つまり瀕死の母と死の何も知らない小さな息子との別離から「人間の絆」は始まる。涙も嘆きも普通にあるけれど、少しも湿っていない。夜明けの病室、色彩などほとんどないこの場面が信じられないほど美しいと、10代の私は感じ、驚いた。ほとんどモノクロの陰気な朝をここまで美しく描写できるものかと。

2つ目はビルドレッドという女性。フィリップを翻弄し続ける娼婦だ。そして、私が知った最も魅力的な女だった。自堕落で傲慢で協力的な悪女には人間としての確かな手応えがあった。鮮烈な2つの光に眩みたくて、私は今でも時折「人間の絆」を手に取る。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年4月16日号(転送禁止)~~~

◎長谷川キャリア文章塾の講座紹介と申込みサイト→ 講座紹介 – 長谷川キャリア文章塾

◎拙著2冊販売中→ Amazon.co.jp: 「ソーシャル・シンキング」 本気の文章上達法を教えます | Amazon

***デイ・ウォッチ(15日)

◎グーグルがクローム搭載を強要、他社アプリ排除を条件に広告収入分配…GAFAに初の排除措置命令 : 読売新聞 →公正取引委員会がGAFAと呼ばれる巨大IT企業に排除命令を出したのは初めて。EU並みの対応になってきた。GAFAはデジタル黒字を稼いでいるが、製造業重視のトランプ政権の姿勢はあまり明らかになっていない。今後の焦点だろう。

◎中国人捕虜“いまは後悔 帰りたい” ウクライナ側会見で | NHK | ゼレンスキー大統領 →中国人捕虜はロシア側が示した報酬目当てでロシア軍に参加したという。カードで報酬を受け取る予定だったが、カードをロシア側に奪われたという。ロシアはひどい国だ。中国政府が関与していた可能性は低く、個人的な動機での従軍が明らかになった。

◎ハーバード大 トランプ政権の要求拒否 学生の取締り強化など | NHK | アメリカ →ワシントン・ポスト紙は「政府に正式に抵抗した初めての大学」と報じた。ハーバード大学は「いかなる政府も私立大学が何を教えるか、誰を入学させ、雇用するか、指示すべきではない」と批判した。寄付金で財政基盤が強固とはいえ、あっぱれな「学の独立」だ。日本では小泉首相が国立大学の民営化に動いたことがある。指示を受けた時の遠山敦子文科相は、民営化を骨抜きにして国立大学法人に移行したが、かえって大学の自主性が損なわれた。ハーバードの気概を見習いたい。

◎米中小企業、トランプ政権を提訴 関税賦課の権限巡り – CNN.co.jp →米国の中小企業が、関税を引き上げたトランプ政権を提訴した。政権は引き上げの根拠を国際緊急経済権限法(IEEPA)としているが、訴状では「要件を満たしておらず違法。権限は議会にある」と主張している。世界貿易機関(WTO)のルールでも違反は確実。政権は内憂外患だが、無視している。

◎米国のアーミテージ元国務副長官が死去、79歳…日米同盟強化に貢献の知日派 : 読売新聞 →米国最強の知日派が亡くなった。2000年以降、ジョセフ・ナイ元国防次官補らと共同で、日米同盟強化の提言する「アーミテージ・ナイ報告書」を公表した。日本は2人のアドバイスで対米外交や安保政策を展開してきたと言っていい。米国ソフトパワーの象徴だが、トランプ大統領の誕生で、過去の話になった。

*** 「今日の名言」

◎高杉晋作(幕末の志士。1967年4月14日死去、27歳)

「これよりは、長州男児の腕前、お目に懸け申すべく(功山寺挙兵の言葉)」 「天賦の勘によって、その場その場で絵をかいてゆけばよい」 「真の楽しみは、苦しみの中にこそある」 「世間が僕を狂っているといっても構わない」 「直言実行、傍若無人、死を恐れない気迫があるからこそ、国のために深謀深慮の忠も尽くせるのだ」 「男児が事を成すには、時があるのだ」 「同志と共に国を作ろうとしている。曲がった国が真っ直ぐになるのは、いつか分からない。その苦労は死んでからじっくりと味わおう」 「人間というのは、困難は共にできる。しかし、富貴は共にできない」 「戦いは1日早ければ1日の利益がある。まず飛びだすことだ。思案はそれからでいい」 「過ちを改めれば、それは過ちではないのだ」 「天地も人も皆、気のみである」 「友人の信頼の度合いは、人の死や緊急事態、困難の状況のときに分かる」

*** 今週の教養 (なつかしい1冊③)

◎加藤陽子・選「見るまえに跳べ」(大江健三郎著/新潮文庫) コロナ禍の巣篭もりの中にあって、太平洋戦争を理解するのに適した文学作品はなんだろうと考えていた。大岡昇平「レイテ戦記」、田中小実昌「ポロポロ」、奥泉光「浪漫的な行軍の記録」。次に太平洋戦争末期の戦争を、人間への内なる暴力として少年の目から捉えた大江健三郎「芽むしり仔撃ち」を選んでゆく。

ここまできて、頭の中に小さな火が灯った。大学入試が終わり結果を待つ間、私はドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」と大江「見るまえに跳べ」を読んでいたのだった。英語期限の慣用句「跳ぶ前に見よ」を逆転させた衝迫力を持つタイトルに惹かれたのだろう。10の短編からなるこの本が初めて読む大江作品だった。本書の中核をなす「見るまえに跳べ」が、必ずしも高い評価を得なかったことは知っている。だが、そのようなことはどうでもよい。人生においては時に、何か永遠に触れたと感じられる幸福な瞬間が訪れるもの。それを大江は「一瞬よりはいくらか長く続く間」と表現するが、初めて大江を読んだ私の時間がまさにそれだった。

娼婦と暮らす東大生の「ぼく」は、ベトナムで戦ってみたいと日々無想し、口にも出してみる。娼婦の情人はベトナム派遣を控えた外国人特派員だった。その彼に、本気なら連れて行くがどうか、と問われる。行けないと答えた「ぼく」は屈服し、これで一生、見るだけで跳べない人生を自分は歩むのかとの思いに沈む。今読み返し、跳べない「ぼく」を描きながらも、作家は跳べと叫んでいたと改めてわかる。大江も後に語っている。むずかしい選択を迫られれば自分は難しい方を選ぶと。「ハックルベリー・フィンの冒険」のハックよろしく、「よろしい、僕は地獄に行こう!」と心に期し、進むのだと。

大江は「万延元年のフットボール」以降、故郷の森に対する、苦しみにも似た憧憬を原動力に、その森を擁する村の過去の歴史を、何度も反復させつつ、100年といった時間のずれを用いて小説を紡いできた。過去の歴史の中に、未来へとつなぐ新たな芽を見出す試みにほかならない。過去を描くことで未来を準備する。これが歴史学の一つの役割だとすれば、私は最高の先達と青春期の読書の中で出会っていたことになる。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年4月17日号(転送禁止)~~~

◎長谷川キャリア文章塾の講座紹介と申込みサイト→ 講座紹介 – 長谷川キャリア文章塾

◎拙著2冊販売中→ Amazon.co.jp: 「ソーシャル・シンキング」 本気の文章上達法を教えます | Amazon

***デイ・ウォッチ(16日)

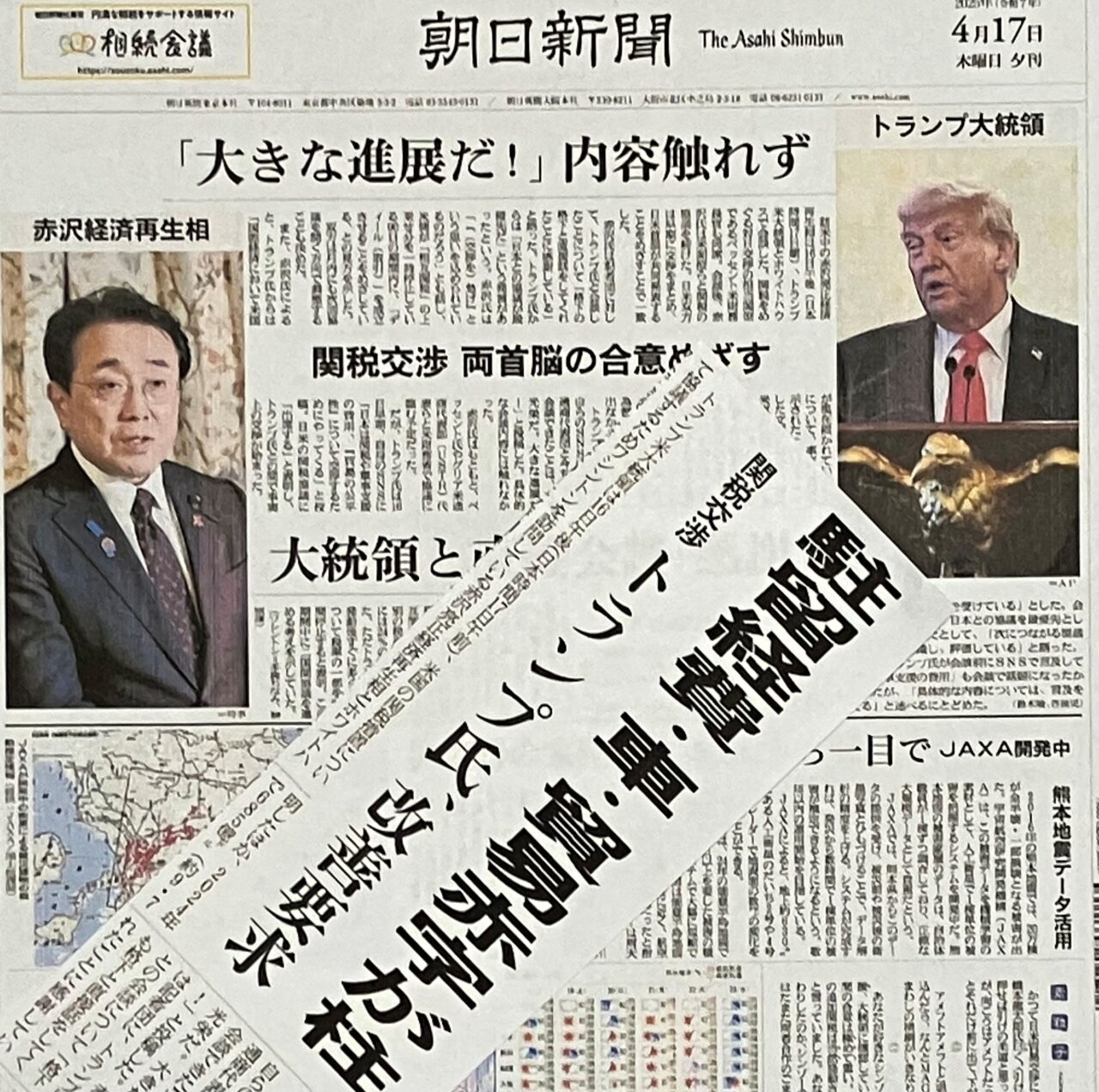

◎【随時更新】関税措置めぐり 赤澤経済再生相が初の日米交渉へ トランプ大統領も参加意向示す | NHK | 関税 →トランプ関税をめぐる日米交渉が今日から始まる。トランプ大統領も出席の意向を示し、世界注視でモデルケースの交渉となる。交渉担当の赤澤経済再生担当相は、初入閣の首相側近で、政治家として国際交渉の経験はない。出たとこ勝負の様相だが、どこまで踏ん張れるか。到着後、大統領と会談したという。

◎高級ホテル15社、カルテルの疑い 公取委が警告へ 客室単価も共有:朝日新聞 →帝国ホテルやホテルニューオータニなどが、価格カルテルにつながる非公開情報を交換していたという。毎月1回集まり、稼働率や価格、将来の価格方針を共有していた。数十年続いていた慣行で、ビジネスホテルなどでも行われていた可能性がある。東京のホテル代は高止まりしているが、その一因か。

◎立民 有志議員 “消費税率5%に引き下げ” 執行部に申し入れへ | NHK →消費税減税を求める動きが広がってきた。立憲民主党の一部が執行部に申し入れをし、議論することになった。給付金は下火になり、与野党に消費税減税の動きが出ている。与党執行部は夏の電気料・ガス代の補助で乗り切る構え。財源をどうするか、負担と給付をどう考えるか。国民一人ひとりの意見も重要だ。

◎中国GDP、5.4%増 米関税前に生産拡大か―1~3月期:時事ドットコム →中国の1~3月GDPが、事前の予想を上回った。米国の関税引き上げ政策を受けて、生産を前倒ししたようだ。5.4%増は前期と同じ。経済動向は中国のアキレス腱で、習主席の権力基盤に直結するので、引き続き注目だ。

◎安倍氏批判の女性、擁立見送り 自民都連:時事ドットコム →TBSのサンデーモーニングにも出演している渡部カンコロンゴ清花氏(34)を自民党が参院選に擁立しようと動き、話題になっていた。リベラル層にウイングを広げる狙いのようだが、かつて安倍元首相らを批判しており、反発が起きていた。最初からやや無理筋だが、安倍元首相にいつまでもこだわる保守派もどうだろうか。

◎トランプ政権“ハーバード大への助成金 一部凍結” 圧力強める | NHK | トランプ大統領 →トランプ政権は政府方針を拒否したハーバード大学への助成金を一部凍結した。スタンフォード大学は「異議を唱えたのは自由の伝統に基づいた行動で、私たちの大学にも必要不可欠で守る価値がある」と支援を表明。プリンストン大学なども同調している。米国の私立大学は、歴史の審判を受けることになるが、アメリカの高等教育は最大のソフトパワーでもある。トランプ政権は自ら米国の価値を破壊している。

*** 「今日の名言」

◎エイブラハム・リンカーン(米第16代大統領。1865年4月15日暗殺、56歳)

「日夜大きなプレッシャーがあるんだ。笑っていないと、死んでしまう」 「だれかが成功を収めることができたということは、ほかの人にも同じことができるという証明だ」 「大方の人は、自分で決心した程度だけ幸福になれる」 「決断せよ。それから、その方法を見つけるのだ」 「君の決心が本当に固いものなら、もうすでに希望の半分は実現している。強い決意こそが、何にもまして重要である」 「今日できることを、明日に残すな」 「事を成し遂げる秘訣は、ただ一つの事に集中することにある」 「準備しておこう。チャンスはいつか訪れる」 「私の歩みは遅いが、歩んだ道を引き返すことはない」 「木を切り倒すのに6時間もらえるなら、私は最初の4時間を、斧を研ぐことに費やしたい」 「私は一つの痛切な願いがある。私がこの世に住んだがゆえに、少しだけ世の中が良くなったということが認められるまでは、生きていたいということだ」 「世に卑しい職業はない。ただ卑しい人がいるだけだ」

*** 今週の教養 (なつかしい1冊④)

◎若松英輔・選「余白の旅 思索のあと/井上洋治著作選集2」(日本キリスト教団出版局) 人生を変える1冊は確かに存在する。だが、出会った時にそれだとわかるとは限らない。私の場合は違った。この本は著者が53歳になる年に刊行された精神的自叙伝である。著者はカトリック司祭だから霊的自叙伝というべきなのかもしれない。ここでの「余白」は、神の働きの場にほかならない。著者は墨絵の余白を例にして、「余白」の存在論というべき独自の神学を展開している。水墨画家が白い紙に一つの円を描く。するとそこに完全を意味する象徴的な図形が生まれるだけでなく、同時に「余白」が生まれる。むしろ黒く描かれた円が「余白」を現出させたともいえる。世にある物のはたらきと超越者のそれにそのまま当てはまる、というのである。

同質のことは印刷された文字と書物との間でも起こっている。「行間を読む」というように「読む」という行為には、単に文字追い、字義的に理解すること以上の意味があることを私たちは経験的に知っている。人は、場と建築、声と沈黙、時間と永遠にも同質の現象を見出すだろう。この本で著者は、いかにして「余白」に出会い、いかに生きてきたのかを語るよりも、いかに「余白」によって「生かされている」のかを語る。

人はいかに生きるのかと考える時、どこかで人生は自分の思うようになると思い込んでいる。しかし私たちは、思うようにならないという厳粛な事実を感じながら日々、生きている。熟慮しなくてはならないのは、いかに生きるかという意志の問題だけでなく、いかに「生かされているか」という現実にほかならない。それが著者の生の基軸なのである。

当然、人生の真の「主人公」は、自分ではなく、自分を生かしている何ものか、ということになる。著者はそれを神であると言い、その歴史的介入をイエスと呼ぶ。彼はこの本でキリスト者の第一義とは何かをめぐってこう記している。それは「イエスについて知ることではなく、イエスを知ることである。神について語ろうとすることではなく、神を知ることである。そして何かを知るためには、私たちには、その何かの生命に向かって飛び込み、これを受け止めようとする行為が要求される」。知の力によって何か「を」知ることは、表層の認識に過ぎない。人は人生を賭して何か「を」真に認識するところまで行かねばならない。19歳の時、私は著者に出会った。以来、彼は私の無二の師になった。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年4月18日号(転送禁止)~~~

【お知らせ広告】 「江戸歩き案内人」(元朝日新聞記者の作家黒田涼さん)の歴史散策に参加しませんか? 大河ドラマゆかりの地、都内の軍遺跡、足腰が弱くても楽々コースなど多彩なメニュー。初回は当メルマガ購読者特典で1500円引き。「長谷川塾メルマガで見た」と明記を。散策スケジュール一覧・お申込みはこちら→散策はエンタテインメントだ! 黒田涼の歴史散策案内スケジュール|歩いて、探して、歴史を発掘する黒田涼

***デイ・ウォッチ(17日)

◎トランプ氏、赤沢大臣に改善「3本柱」要求 在日米軍の駐留経費など [トランプ再来][トランプ関税]:朝日新聞 →トランプ大統領も参加した関税をめぐる日米交渉。大統領は、在日米軍の駐留経費負担、米国製自動車の販売、貿易赤字解消の3点を求めたという。狙いは中間選挙勝利に向けた成果作りとみられる。関税で脅し、何でもいいから「やったぞ!」とぶち上げる成果が欲しいようだ。理不尽な大統領を満足させる「玉」を差し出しつつ、どう諌め軌道修正させるか。これが日本政府の対応のカギだ。

◎フジHD改革構想、SBI・北尾吉孝会長兼社長が発表…メディア・金融・ITを融合 : 読売新聞 →SBIの北尾会長が、フジテレビHDの改革構想を発表し、メディアと金融、ITの融合を強調した。北尾氏はライブドアの買収騒動の際、フジのホワイトナイトとなった。フジが敵対すれば「勝負する」といい切ったが、フジは敵対の意向はないと明らかにしており、この構想が一つの軸になる。

◎連合、立・国と政策合意 参院選協力、先行き不透明:時事ドットコム →いつの間にか連合が、立憲民主、国民民主の両党と参院選に向けた政策合意をまとめた。政党間で盛り上がっていなかったので意外感があるが、政権交代を目指すなら、当然の動きだろう。しかし、支持率好調の国民民主は選挙協力に後ろ向きで、もめる可能性も高い。野党がまとまらなければ、国民はまた失望する。

◎国連安保理会合で米関税議論へ 「一方的いじめ」と批判―中国:時事ドットコム →中国が国連を舞台にトランプ政権の関税問題を議論する。日本をはじめ、交渉になびく国が相次いでいるが、中国は「関税引き上げはいじめだ」とあくまで正論で対決を挑む。中国が自由貿易の旗手となり、WTOの主張を代弁している。

◎「世界で最も影響力のある100人」に 真田広之さん YOSHIKIさん 奈良美智さん アメリカ タイム誌 | NHK | エンタメ →タイム誌は恒例企画で世界の100人を選び、日本からは「将軍」の真田広之、ミュージシャンのYOSHIKI、現代美術作家の奈良美智(よしとも)の3氏が選ばれた。奈良さんは弘前市出身で、ドイツや米国で活動し、栃木県那須塩原市に私設現代アートスペースがある。

*** 「今日の名言」

◎川端康成(小説家。1972年4月16日死去、72歳)

「一生の間に一人の人間でも幸福にすることができれば、自分の幸福なのだ」 「日本の子どもには、もっと孤独を教えないと思想は生まれませんね」 「別れる男に、花の名を一つは教えておきなさい。花は毎年必ず咲きます」 「夫を持ったり、子どもを持ったりする度に、人間の心の眼は開けてゆくものだ」 「健全な愛は、健全な人にしか宿らない」 「結婚の相手を選ぶといったって、つきつめて考えれば、結局のところ、おみくじを引くような、銀貨の表か裏かを判じるくらいのものだ」 「男が家庭を持ちたいってのは、思い切り阿呆になれる場所がほしいからだ」 「一輪の花は、百輪の花よりもはなやかさを思わせるのです」 「自分は怠け者であり、川端文学は怠け者の文学である」 「言葉が痛切な実感となるのは、痛切な体験の中でだ」 「人間は、みんなに愛されているうちに消えるのが、一番良いと思います」 「死んだ時に人を悲しませないのが、人間最高の美徳」 「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」

*** 今週の教養 (なつかしい1冊⑤)

◎辛酸なめ子・選「方丈記」(鴨長明作/岩波文庫) 「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず・・・」。ふとした時に脳内で再生される「方丈記」の一節。高校の古文の教科書で出会ってから、みやびさが漂う無常観に心惹かれ、時々読み返していました。形あるものはいつか壊れ、あらゆるものは変化する、という無常観こそ、コロナ禍の今必要な感覚かもしれません。

著者の鴨長明は、京都・下鴨神社の神職の家に生まれましたが、父が亡くなり、親族の跡目争いに巻き込まれ、結婚や仕事もうまくいかない状況で世をはかなむように。和歌や音楽に癒しを求めながら、ひとり草庵住いで執筆活動。ポータブルな部材で建てた庵は約四畳半の広さ。グランピングやワーケーションの元祖でしょうか。「方丈記」の随所に、家や土地にこだわらないポリシーが感じられます。住まいと住人ははかなさを競い合うようにあっけなく滅びゆくとか、危険な都の中に家を建てるのは無意味だとか、大富豪の屋敷の隣に住むと常に劣等感を抱くなど・・・。

世を憂い、無常観を抱くようになったのは、鴨長明が「安元の大火」「治承の旋風」「養和の飢饉」「疫病の発生」「元暦の大地震」などさまざまな天変地異を体験してきたから。大火で全都の3分の1が焼き尽くされ、旋風で家々は破壊、飢饉からの疫病で誰も彼もが被災者になってしまい、巨大地震で神社仏閣や家屋が倒壊し地割れ発生と、次から次へと災いが発生。地震発生直後、人々は人間の無力さを語りあっていても、しばらく経つと忘れてしまうと書かれていて、これは今の日本人も同じです。天変地異を何度経験しても人間は学べないのでしょうか。

「ヤドカリは小さい貝殻を好む」と鴨長明は生活をスケールダウンし、山中の庵に移住。とは言え育ちが良いからか「竹のスノコ」「黒い革を貼った竹編みの箱」「組み立て式の琵琶」など庵の細部に高級感が漂います。四季折々の自然の中で、50歳も年下の少年と山野を遊び歩く自由人な生活。出家しても「南無阿弥陀仏」を2、3度唱えて終わる、というゆるさがよいです。もはや念仏にも執着しない境地になったのでしょうか。

鴨長明が生きていた頃と同じく、時代の変わり目である今、「方丈記」を読み返すことで新たな生き方のヒントを得られます。そして現代より過酷な世を生き延びた先祖のDNAが今の日本人の中に息づいていると思うと心強く、励まされる本です。