5月12~16日(教養講座:インド・パキスタン対立の歴史)

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月12日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(9~11日)

◎インドとパキスタンが即時停戦で合意…トランプ大統領はSNSで「米国が仲介」と表明 : 読売新聞 →停戦合意のニュースは、トランプ大統領がXで投稿し、世界を駆け抜けた。どこまで米国の仲介かは不明だが、戦闘が本当に終息すれば、平和外交の初めての成果ともいえそうだ。しかし、両国の対立の歴史は長い。一触即発に近い不安定さは変わっていない。

◎米中貿易協議が終了 ベッセント財務長官「大きな進展あった」 | NHK | 関税 →注目の米中ヘビー級対決交渉。ともに「進展があった」と前向きなメッセージを発信している。前進すれば、世界経済の先行き懸念はかなり緩和される。トランプ大統領にとっては予測不能性が減って、自らの影響力が低下するジレンマも抱える。常に相手を脅してディールのエンジンを吹かすやり方はやはり変だ。

◎ウクライナ ゼレンスキー大統領 「トルコで待つ」ロシア プーチン大統領に直接会談呼びかけ | NHK | ゼレンスキー大統領 →ゼレンスキー大統領とプーチン大統領が15日、トルコで直接会談する見通しになった。トルコのエルドアン大統領の提案にプーチンが応じ、トランプ大統領がゼレンスキーに参加を促した。海千山千の人たちが停戦・和平に持ち込めるか。

◎与党、金候補の公認取り消し 韓前首相を擁立方針―韓国大統領選:時事ドットコム →韓国与党が候補の1本化に動き出した。擁立が決まった金氏の公認を取り消し、支持率の高い無所属の韓前首相を担ぐ。世論調査の支持率では、保守系の2人を合計しても35%で、野党候補・李氏の43%を下回っている。公認をめぐるごたごたもマイナスになりそうで、現時点では野党候補が有利だ。

◎東京メトロ東大前駅 切りつけ事件 容疑者“教育熱心な親 度が過ぎると犯罪おかすこと示したかった”供述 | NHK | 事件 →よくわからない通り魔事件だったが、親の教育虐待を恨み、東大内を散歩し食事をしてから、東大前駅で犯行に及んだと供述した。「東大前殺傷事件」と語られそうだ。あまりに身勝手だが、どんな教育虐待を受けたのか。世間の関心が集まりそうだ。

◎自民 西田昌司参議院議員 “ひめゆりの塔めぐる発言は不適切” 謝罪し撤回 | NHK | 戦後80年 →ひめゆりの塔の発言で、発言は撤回しないとしていた西田参議院議員が、謝罪した。あやふやな記憶で、沖縄県民の心情を逆なでした。威勢のいい保守的な発言で知られたが、信念以前のお粗末な対応で、自民党内からも批判が出ていた。今後、あまり相手にされないだろう。

◎「黒潮大蛇行」終息の兆し、過去最長7年9か月も続く…関東・東海で豪雨増加や夜の気温上昇に影響 : 読売新聞 →過去最長の7年9ヶ月続いた黒潮の蛇行が、終息の兆しを見せている。気象庁が発表した。蛇行で漁場や天候の以上が発生した可能性がある。完全に終息した場合、どんな変化があるだろうか。厳密に因果関係はわからないにしても、正常化に期待した。

*** 「今日の名言」

◎土方歳三(幕臣、新選組副長。1869年5月11日死去、34歳)

「男の一生は美しさをつくるためのものだ。俺はそう信じている」 「目的は単純であるべきである。思想は単純であるべきである」 「喧嘩ってのは、おっ始めるとき、すでに我が命ァないと思うことだ」 「死んだと思いこむことだ。そうすれば勝つ」 「1日過ぎると、その1日を忘れるようにしている。過去はもう私にとって何の意味もない」 「知れば迷ひ、知らねば迷わぬ、恋の道」 「よいか、人を斬る剣は、しょせんは度胸である。剣技は詰まるところ、面の斬撃と突き以外にない。習い覚えた区々たる剣技の末梢を忘れることだ」 「(近藤勇に向かって)あんたは総師だ。生身の人間だと思っては困る。奢らず、乱れず、天下の武士の鑑であってもらいたい」 「皆、自分の道をゆこう」 「勝てるか勝てないか、やってみなければわからないよ。おらァもう、勝敗は考えない。ただ命のある限り戦う。どうやら俺の面白い生涯が、やっと幕を開けたようだ」 「辞世の句/たとえ身は 蝦夷の島辺に朽ちるとも 魂は東(あずま)の 君を守らむ」

*** 今週の教養(インド・パキスタン問題①)

核兵器を保有するインドとパキスタンで緊張が高まった。米国の仲介で一応停戦したが、対立の歴史は長く、予断は許さない。インド・パキスタン問題の基礎知識として、対立の歴史と現状をチャットGPTに5回にわたってまとめてもらった。事実関係もチャットGPTでチェックし、必要な修正を加えた。

【第1回】対立の原点―分離独立と宗教の亀裂

インドとパキスタンの対立は、1947年のイギリスからの独立と同時に始まった。かつて「インド」と呼ばれていた地域は、多様な宗教と民族が共存する巨大な植民地だったが、独立運動が進む中で、ヒンドゥー教徒を中心とするインド国民会議と、イスラム教徒のための国家を求める全インド・ムスリム連盟との間に深い溝が生まれた。この結果、イギリスは「二国家論」に基づき、インドとパキスタンを宗教的に分ける形で分離独立を承認した。ヒンドゥー教徒が多数を占める地域はインドに、イスラム教徒が多い地域はパキスタンとして、新たに国境が引かれた。だが、この分離は理想的には見えても、現実には何百万人もの人々にとって破滅的だった。

国境線を越えての大規模な宗教的移動が始まり、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の間で暴力が頻発した。推定100万人が命を落とし、1000万人以上が難民となって家を追われた。これは「パーティション(分離独立)」として、今なお両国民の心に深い傷を残している。特に問題となったのが「カシミール地方」だった。ヒンドゥー教徒の王が統治していたが、住民の大多数はイスラム教徒だったため、パキスタンは当然この地域が自国に帰属すべきだと主張。一方で王はインドへの編入を選び、これが第1次印パ戦争(1947~48年)を引き起こした。国連の介入で停戦したものの、カシミールは「事実上の分割統治」となり、両国の火種は消えなかった。

この分離は単なる政治的措置ではなく、宗教とアイデンティティの分断を意味した。人々の間に「隣人が敵に変わる」体験が生まれ、文化や家族、言語までもが引き裂かれた。その痛みと不信が、以降の両国の関係に影を落とすことになる。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月13日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(12日)

◎アメリカと中国の貿易協議 双方が追加関税115%引き下げで合意【詳しく解説】 | NHK | 関税 →米国と中国が関税を相互に115%引き下げることで合意した。ベッセント財務長官は「双方ともデカップリングは望んでいない。貿易を望んでいる」と述べた。緊張緩和で世界は安堵しているが、10~30%の関税は残る。いつを起点に考えるかで評価は異なるが、NY株価は相互関税の発表直前(4月2日)を上回った→ NYダウ1160ドル高 貿易戦争への懸念緩和、Apple6%高 – 日本経済新聞

◎日産 1万人超 追加の人員削減の方針 あわせて2万人規模削減へ | NHK | 自動車 →日産自動車が追加の人員削減をする。合計で2万人、連結従業員の15%にあたる大規模リストラだ。ホンダとの経営統合の破談以降、茨の道が続く。パナソニックも国内外で1万人を削減する方針。かつて日本を代表した名門企業が縮小していく。

◎与党、厳しい戦いに 一本化で混乱、選挙運動開始―韓国大統領選:時事ドットコム →韓国大統領選が始まった。保守系与党は韓前首相を擁立する見通しになっていたが、公認を得ていた金氏の支持者が猛反発し、韓氏が立候補を取り下げた。保守系野党からは40歳の候補が立候補して保守系は分裂の様相。野党の李氏が有利という見方がますます強くなっている。投開票は6月3日。

◎ヤミ献金疑惑、石破首相「全くない」 元支援者、現金供与と主張:時事ドットコム →週刊文春が報じた石破首相の闇献金疑惑。献金したと報道された支持者が会見し、「現金を渡した。首相はウソをつくのは容認できない」と証言。しかし、物的証拠はないという。そうした事情があってか、石破首相は「支援を受けたことはない」と全面否定している。闇献金だから、証拠はない。首相は逃げ切れるか。

◎中居正広氏側、性暴力認定に「極めて大きな問題」…フジ第三者委の報告書巡り資料開示など要求 : 読売新聞 →中居正広氏が、フジテレビの第三者委員会へ反撃を始めた。6時間のヒアリング応じたが、主張が反映されてないとし、性暴力と認定した根拠の開示を求めた。人権救済の観点からの行動という。第三者委の反応が焦点。

*** 「今日の名言」

◎エリク・エリクソン(米の心理学者。1994年5月12日死去、91歳)

「人生は相互依存がなければ意味がない。私たちはお互いを必要としており、それを知るのが早ければ早いほど、私たち全員にとって良いということだ」 「自分自身を知れば知るほど、他人の中に見えるものに対して、忍耐強くなれる」 「個性というのも、また運命。性格も運命である」 「遊びは、子ども時代に与えられた最も自然な自己治癒法である」 「生きるためには、希望が残されていなければならない」 「どの子どもにも、どの発達段階においても、奇跡的に力強く成長することがある」 「最も豊かで充実した人生は、仕事、愛、遊びという3つの領域の間でバランスを取ろうとする」 「青少年には選択の自由が必要だが、選択できないほどの多くの自由は必要ない」 「人間の社会というジャングルの中では、アイデンティティ(自我同一性)を感じられなければ、生きているという実感も持てない。アイデンティティは自分自身の連続性と同一性を実感させ、それに基づいて行動する力をもたらす」

*** 今週の教養(インド・パキスタン問題②)

【第2回】繰り返される戦争と核武装

1947年の分離独立以降、インドとパキスタンは幾度となく武力衝突を繰り返してきた。最も注目されるのは、カシミール地方を巡る3度の戦争(1947年、1965年、1999年)である。これらの戦争は、単なる領土争いではなく、国家のアイデンティティと宗教的対立、そして民族感情が絡んだ複雑な対立であった。

第2次印パ戦争(1965年)は、パキスタン側がカシミールのイスラム教徒の反政府感情を利用し、ゲリラ戦術を用いてインド支配に揺さぶりをかけたことで勃発した。インドはこれに大規模反撃を行い、両国間で全面戦争に発展した。最終的にはソ連とアメリカの仲介によって停戦が成立したが、根本的な解決には至らなかった。

1971年の第3次印パ戦争は、直接的にはバングラデシュ独立運動をめぐるものであった。当時、東パキスタン(現在のバングラデシュ)では、中央政府(西パキスタン)の支配に対する反発が強まっていた。インドは難民支援を名目に介入し、最終的に東パキスタンを独立させるかたちでバングラデシュが誕生。これはパキスタンにとって屈辱的敗北であり、印パ関係の緊張はさらに高まった。

こうした度重なる戦争の果てに、両国は1990年代に核武装を進める。インドは1974年に初の核実験を実施し、パキスタンも1998年に応じるかたちで核実験を行い、名実ともに「核保有国」となった。以後、両国は軍事的な「均衡状態」に入ったが、むしろこの核兵器が、通常戦争を抑制する一方で、テロやゲリラ戦など「非対称的な戦争」の温床となっていく。特に1999年の「カルギル紛争」は、パキスタン軍と武装勢力がインド領内のカシミールに侵入して起きた衝突であり、両国の核武装後初の本格的な軍事対決となった。国際社会の圧力により停戦に至ったが、核兵器の存在が地域の安全保障に新たな不安をもたらすこととなった。

戦争と核の歴史は、単に力の誇示ではない。両国の民衆が互いを「恐怖」と「敵視」の対象として固定していく過程でもあり、これは後の宗教対立や排外感情、教育やメディアの言説にも深く影響を与えていく。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月14日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(13日)

◎イオン 米国産のコメ販売へ | NHK JA全中会長 コメ安定供給へ 流通状況を注視 | NHK →コメをめぐる動きが急転回している。価格はやっと下る兆候が出ているが、イオンは米国産のコメを輸入すると米国大使館で発表した。JA全中会長は「コメ価格は長年、生産コストを賄えない低い水準だった。消費者と生産者が納得できる価格による安定供給が重要だ」と述べた。高値容認で、価格は市場に任せたいという考えだ。

◎株価 大きく値上がり 3万8000円台を回復 終値で約1か月半ぶり | NHK | きょうの株価 →日本株も相互関税発表前の水準を回復した。NISA投資の人たちだけでなく、投資家全員が一息ついた。問題はこれから。今回は市場の警告がトランプ政権を軟化させた。トランプ大統領が今回の教訓に学ばす、再び脅しに出れば、市場は「ノー」を突きつけるだろう。

◎中東歴訪開始、サウジ入り 対米投資・貿易拡大目指す―米大統領:時事ドットコム →トランプ大統領は、1期目に続いて2期目も初の外遊先にサウジアラビアを選んだ。懸案があるとは思えない。ガザ紛争よりも、何らかのディールを持ちかけていると見るのが妥当ではないか。カタール王室が4億ドル(約590億円)のジャンボジェット機の贈呈を検討していることが明らかになっている。

◎「米国の裏庭」に接近加速 中南米と北京で閣僚級会合―中国:時事ドットコム →米中の関税戦争はひとまず決着したが、中国は米国の裏庭である中南米との閣僚級会議を北京で開いた。陣取り合戦は活発化している。習主席は演説で「貿易・関税戦争に勝者はなく、いじめ行為は自らを孤立させるだけだ」と主張した。長く米国にいじめられてきた中南米諸国は同調するのではないか。

◎「学問の自由」脅かす恐れ指摘も 学術会議法案が衆院通過、成立へ [日本学術会議問題][石破政権]:朝日新聞 →政府による6人の任命拒否から始まった学術会議問題。拒否の理由を明らかにすることなく、組織改革に論点をずらした。異論を排除したい政府の思惑は明らか。戦前は滝川京大事件、天皇機関説事件から言論空間が極端に収縮した。学問や表現の自由は執拗に抵抗しないと、危うい空気がまん延する。

*** 「今日の名言」

◎マーク・ザッカーバーグ(フェイスブック創業者。5月14日は41歳の誕生日)

「完璧であることより、まずやり切ることが大切だ」 「最大のリスクは、リスクを取らないこと」 「フェイスブックは、会社を創るために開発したんじゃない。世界をオープンで、つながったものにするという社会的使命を達成するために作ったんだ」 「偉大な成功は 、失敗する自由から生まれる」 「人はあなたが言うことを気にかけはしない。あなたが創り出すものに関心がある」 「成功を単に夢見るだけ人もいれば、夢から目覚めて、それに向けて努力する人もいる」 「人は自分が誰であるかを表現したいという根本的な欲求を持っている」 「好きなことだけに取り組み、情熱を傾けているのなら、最後までどうやりきるかの詳細な計画を用意する必要はない」 「私たちにとって重要なことは、他の人々について何を知りたいかではない。人々が自分自身のことをどう語ってくれるかなんだよ」 「今この瞬間、アフリカで餓死している子どもたちより、家の庭で死んでいるリスに人々は関心を抱いてしまうものだ」

*** 今週の教養(インド・パキスタン問題③)

【第3回】宗教とナショナリズム―教育とアイデンティティの分断

インドとパキスタンの対立は、単に戦争や外交だけの問題ではない。むしろ日常生活や教育、文化のなかに深く浸透し、人々の意識の根底を形づくっている。特に重要なのが、宗教とナショナリズムの関係だ。両国は、それぞれの「国家の物語」を築くなかで、宗教を中核に据えたアイデンティティを強化してきた。

インドはヒンドゥー教徒が多数派であるが、憲法上は世俗国家を標榜してきた。イスラム教徒やキリスト教徒、仏教徒、シク教徒など多宗教国家としてのバランスをとる努力を続けてきたが、近年はヒンドゥー・ナショナリズムが台頭し、イスラム教徒に対する差別や排除の傾向が強まっている。学校教育では、インドの歴史や文化がヒンドゥー中心に描かれるようになり、イスラムの貢献は過小評価されることもある。

一方のパキスタンは、国家の建国理念そのものが「イスラム教徒のための国」であるという前提に立っている。そのため、建国直後からイスラム教が政治と教育の中心に置かれ、非イスラム教徒への抑圧や排除がしばしば発生してきた。教科書にはインドに対する敵対的な記述が見られ、イスラム教の優位性を強調する内容が強い。

教育やメディアの活動は、両国の若者に「敵国観」を植え付ける要因となってきた。戦争体験のない世代であっても、「あの国は我々の宗教と価値観を脅かす存在だ」というイメージが日常のなかで育まれる。この結果、宗教間の対話や共生の機会は失われ、政治的緊張がなくとも「心の戦争」は続いていると言える。さらに、文化交流の断絶も深刻だ。かつては共通の言語(ウルドゥー語やヒンディー語)や音楽、映画、食文化でつながっていた両国だが、現在では映画の上映禁止、アーティストの入国拒否など文化的接触さえも遮断されがちである。

つまり、宗教とナショナリズムは、単なる信仰の問題ではなく、「我々と彼ら」を区別し、国民意識を強化する装置として利用されてきた。それは教育や日常生活のなかに浸透し、両国民が互いに理解し合う機会を著しく奪っているのである。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月15日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(14日)

◎愛知 犬山 航空自衛隊のT4練習機が入鹿池に墜落 小牧基地を離陸後に 機体一部を発見 2人搭乗 | NHK | 愛知県 →自衛隊機が愛知県犬山市のため池に墜落し、2人が行方不明になっている。訓練機だが、小牧基地から宮崎・新田原基地に隊員が移動する途中だった。すぐ近くは観光地の明治村。自衛隊機の事故は最近相次いでおり、ほぼ1年に1回のペースで死亡事故が起きている。

◎参院選に山尾志桜里氏ら 比例代表に4人擁立―国民民主:時事ドットコム →国民民主党は参院選比例区に山尾志桜里・元衆議院議員(50)の擁立を決めた。元検事で、2021年まで旧民主党や国民民主などで活動。待機児童問題などで政府を厳しく追及して関心を集めた。スキャンダルも多く、政治に嫌気がさして引退したとみられていたが、政界復帰を目指す。

◎中国で昨年末、邦人拘束 不法就労疑い、林官房長官:時事 「在留日本人に指導せよ」 中国外務省:時事 →中国の不透明な法運用が目立っている。林官房長官は昨年末、不法就労の疑いで拘束されたことを明らかにした。また、50代の日本人男性が詳細不明のスパイ容疑で懲役12年の判決を受けたが、中国外務省は「在留日本人を指導しろ」と言い放った。法のブラックボックスが中国最大の罪だ。

◎「人を殺したくなった」 逮捕の孫、70代夫婦死亡―愛知:時事ドットコム 中3生徒、自分で刃物購入か 強い殺意、傷は肺を貫通―防御創なく・千葉女性殺害:時事ドットコム →未成年の殺人事件が相次いでいる。愛知県では高2の男子が「人を殺したくなった」と祖父母を殺害。千葉県では中3の男子生徒が面識のない84歳の女性を殺した。複雑な家庭環境で、「少年院に行きたかった」という。父親や祖父母は対応に苦慮していた。

◎関西テレビの喜多隆専務、社外の女性に性加害行為をした疑い…「一身上の都合」で辞任 : 読売新聞 →フジテレビ系の関西テレビ専務が、性加害の疑いを理由に退任した。相手は社外の女性。系列局の役員レベルでもひどい行為が行われていたことになる。辞任の理由は「一身上の都合」で、本人は性加害を否定しているという。

◎「世界で一番貧しい大統領」ホセ・ムヒカ氏が死去 89歳 ウルグアイ | NHK | 訃報 →貧しい幼少期を過ごし、大統領になってからも農場での生活を続け、国民から親しまれてきた。大量消費社会を鋭く批判したスピーチは各国で翻訳され、若い世代には「生きるための大義名分を見つけることが大切。これだということを何かひとつ持つのです」と語っていた。合掌。

*** 「今日の名言」

◎美輪明宏(歌手、俳優、演出家。5月15日は90歳の誕生日)

「野に咲く花にも役目があります。この世に必要でない人はいません」 「せめて自分ぐらい自分を褒めて認めてあげないと、自分が救われない。自分の味方になれるのは自分だけ」 「運が良くなりたければ、微笑んでいれば良い。人に優しくすれば良い」 「自分に思いやりが足りない人ほど相手に思いやりを求める」 「清き川に清き水は流れる。心が美しい人と付き合いたければ、まず自分の心を磨くこと」 「言葉が足りないのは本を読まないから」 「人間関係で一番大事なのは、腹六分。夫婦、恋人、親子、仕事関係、すべて腹六分でお付き合いを」 「すぐキレるのは、自分の気持ちを表現する適切な言葉を知らないから。たくさんの本を読んで言葉を知ればストレスは溜まらない」 「素敵な音楽を聴いて、素敵な本を読んで、素敵な人と出会って、常にいいものに触れていると、その人が歩いているだけで自然にすごいオーラが放たれているものです」 「遊びや文化は人生に欠かせない必要なムダ。芸術に親しむゆとりを持てば、心が解き放たれて楽になる」

*** 今週の教養(インド・パキスタン問題④)

【第4回】対立の影にある市民社会と平和運動

インドとパキスタンの関係はしばしば「憎しみ」や「対立」で語られがちだが、その一方で、両国の市民社会には静かな連帯の芽も存在する。政治や軍事の表層を越えて、文化人、学者、ジャーナリスト、そして一般市民による「対話」と「和解」の試みは、長年にわたり粘り強く続けられてきた。

特に目立つのが、ジャーナリズムや文学、芸術を通じた交流である。インドの詩人や作家、映画監督の中には、分離独立をテーマにした作品を発表し、宗教を越えた人間の痛みや共感を描いてきた人々がいる。一方のパキスタンでも、反戦や女性の権利、言論の自由を訴える市民が育っており、彼らの活動は国内外で共鳴を呼んでいる。例えば「ピープルズ・フォーラム・フォー・ピース・アンド・ディモクラシー(PIPFPD)」という草の根団体は、1990年代から国境を越えた対話の場を設けてきた。両国の市民が直接出会い、意見を交わし、偏見を乗り越える努力は、メディアが報じないところで確実に進行している。

また、宗教者の間でも「平和のための祈り」や対話の試みがある。ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の宗教指導者が共同でイベントを開催した例もあり、「信仰の違い=敵意」という構図を相対化しようとする動きも見られる。しかし、こうした市民の試みは、しばしば政治的圧力や検閲に晒される。特にテロ事件や軍事衝突の直後には、和平を語ることすら「非国民」とされ、沈黙を強いられることも少なくない。それでも多くの人々が、「対話の橋を壊さぬように」と、SNSやオンライン会議を活用して関係を保とうとしている。

若い世代のなかにも、戦争ではなく共生を選びたいと願う人々がいる。インドとパキスタンで人気のあるクリケットの試合などを通じて、「共に歓声をあげる」経験が、知らず知らずのうちに互いの距離を縮めていることもある。音楽、料理、言語といった「共通の文化資産」は、分断された世界を繋ぎ直す鍵となり得る。政治的には解決が難しくとも、市民レベルでの信頼回復こそが、真の平和の基礎となる。そうした努力が根を張り続ける限り、この対立にも希望の光が差し込む余地は残されている。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月16日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(15日)

◎ゼレンスキー大統領 ロシアとの協議へ トルコに代表団派遣 | NHK | ウクライナ情勢 →15日にトルコで予定されていたロシアとウクライナの直接協議。ゼレンスキー大統領はトルコのエルドアン大統領と会談したが、プーチン大統領は出席しなかった。トランプ大統領も来なかった。露ウの大統領の関係はかなり険悪で、強力な仲介者がいない限り、まともな協議ができないようだ。

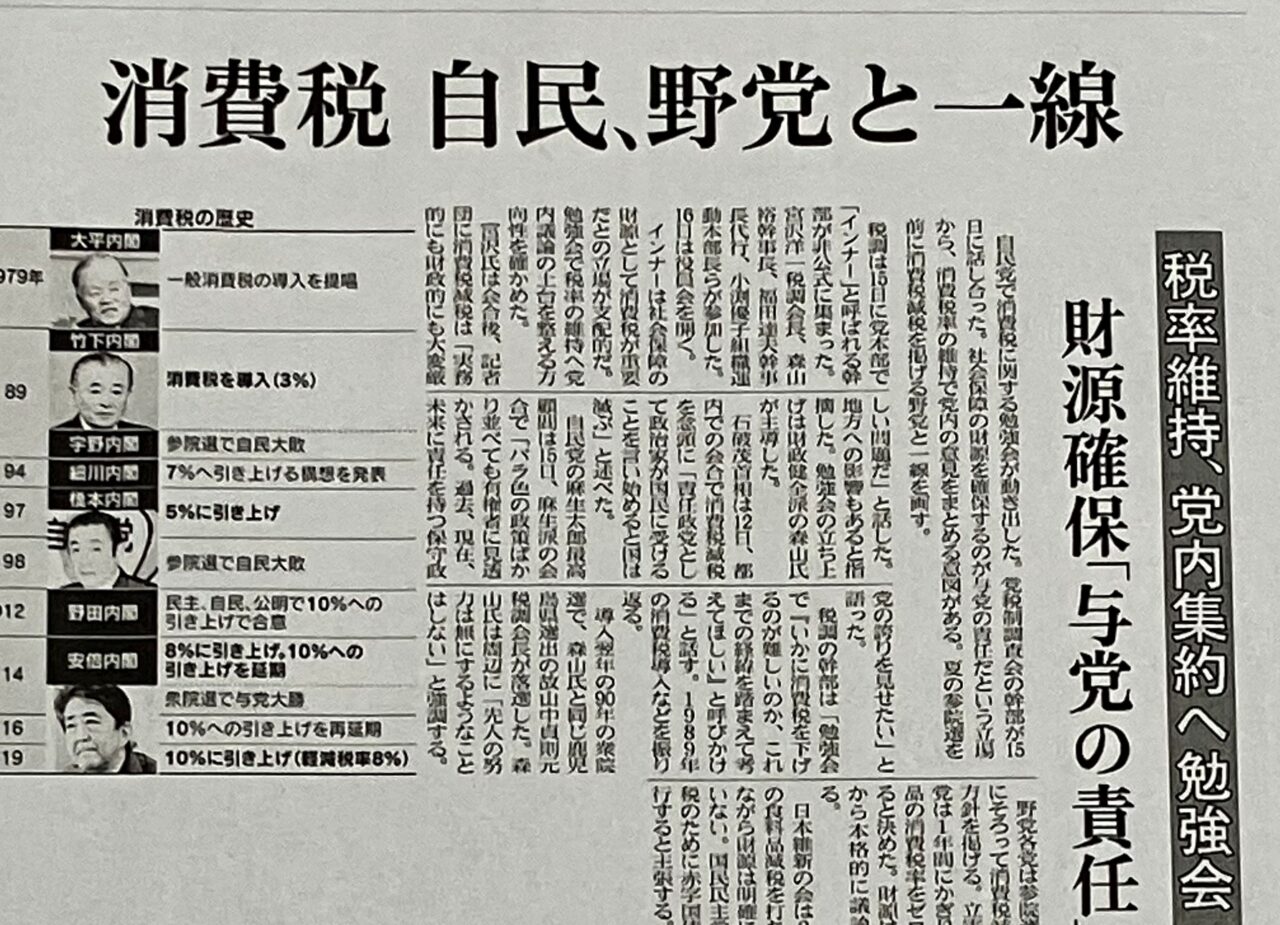

◎安易な消費減税に反対 連合会長、立国けん制:時事ドットコム 消費減税「大きな問題ある」 自民税調の宮沢会長:時事ドットコム 消費減税見送り「がっかり」 自民・高市氏:時事ドットコム →参院選挙の焦点に浮上している消費減税。反対する自民党、財源付きで容認する公明と立憲、財源不明でも減税迫る国民と維新・・・。論争は日を追って激しくなりそうだ。消費減税を争点に衆参ダブル選挙も可能性としてはあるだろう。NHKが全体像を伝えている → 消費税の扱いめぐり議論が活発に 各党の主張は 【動画】消費税3%導入 当時のニュース映像も | NHK | 税制改正

◎経済協力強化で合意 旅客機受注など、36兆円規模―米カタール:時事ドットコム トランプ米大統領、イスラエルにいら立ち 訪問見送り、アラブに接近:時事ドットコム →トランプ大統領はアラブ諸国訪問で巨額のディールを成立させた。アラブ接近でイランとの核対話も進めたい方針だが、反対しているのがイスラエルのネタニヤフ首相。2人は最終的に決別し、トランプ大統領はイスラエルにハト派政権の擁立を目指す可能性も出ている。

◎皇統の安定 現実策を…皇族減 典範改正が急務[読売新聞社提言] : 読売新聞 →読売新聞が皇室存続に向けて4項目の提言をした。メディアが政策提言をすることについては賛否あるが、読売は憲法改正などの提言を活発にしてきた。今回は皇族数を増やすため、女性宮家を創設し、夫と子も皇族にするよう提言した。女性天皇だけでなく、女系天皇も排除しないとしている。国会の議論が進まないので、自律的に提言するなら意義はある。しかし、読売は故・渡辺恒雄氏が政界プレーヤーだった歴史があり、今回も自民党の一部と水面下で調整している可能性がある。やはり国会が積極的に動くのが筋だ。

*** 「今日の名言」

◎邱永漢(小説家。2012年5月16日死去、88歳)

「お金と仕事と女で苦労したことがなければ、いい小説は書けない」 「お金を貯めようと思うなら、天職を見つける方が先です」 「今の大会社に行こうと思うな。未来の大会社に行きなさい」 「金持ちになるには、お金に関心を持ち、それを努力し続けることです」 「お金がたくさんあったからって、必ずしも幸せになれるわけではない」 「そもそも大半の人はお金持ちにはなれない。大事なのはお金に対する自分の哲学を持つことなんです」 「見切り千両という言葉もあるように、諦めこそが金持ちになる秘訣」 「一つのことを懸命にやっている人を尊敬します」 「お金を稼ぐのも難しいですが、お金を使う方がもっと難しい」 「上司からいわれたことを要領よくやっていれば、出世できるかもしれないが、仕事をする人間としては役立たなくなる」 「芝居は幕切れが大切ですが、人は死に際が大切です。上手な幕切れと同じような死に方をしなきゃいけません」

*** 今週の教養(インド・パキスタン問題⑤)

【第5回】未来への模索―経済協力と共生への可能性

インドとパキスタンの対立は、過去の記憶に縛られたまま進んできた。しかし21世紀に入り、地球規模の課題が山積する今、両国にとって「対立の継続」よりも「協力の模索」が現実的な選択肢となりつつある。とりわけ経済・環境・テクノロジーといった分野では、相互依存の可能性が見え始めている。

実際、インドとパキスタンは同じ南アジアという地域に属し、歴史的にも文化的にも深いつながりを持つ。農業やエネルギー、水資源の管理といった問題は、国境を越えて影響を及ぼす。たとえばインダス川流域の水資源をめぐる「インダス水条約」は、対立の最中でも機能し続けており、外交対話のモデルともなっている。また、両国の経済は補完関係になっている面もある。インドのテクノロジー産業や映画産業(ボリウッド)はパキスタンでも人気があり、パキスタンの繊維製品や農産物もインド市場で一定の需要がある。経済連携が進めば、敵意よりも利害の一致が国交を支える土台となる可能性もある。

とはいえ、実際には政治的対立が経済交流の進展を阻んできた。2019年の印パ間の軍事的緊張を機に、貿易関係は事実上凍結され、ビザ発給や文化交流も停止された。互いに「敵意を煽る」言説が国内政治の支持を集める構造がある限り、こうした関係改善は容易ではない。

それでも近年では、民間企業やスタートアップの世界で、国境を越えたオンライン協業が始まりつつある。ITや教育分野では、リモート環境を通じてインド人とパキスタン人の若者が出会い、共同プロジェクトに取り組む例も出てきた。国境を越えるインフラ整備や、共通の災害対応システム構築も、いずれは協力の足がかりとなりうる。また、移民や留学生として欧米に渡った両国出身者のあいだでは、「国外だからこそ実現できる」協力関係も生まれている。第三国の地で、宗教や国籍を超えた友人関係が育まれ、将来的に和平を後押しする新しい世代の基盤になっているのだ。

歴史は一朝一夕では変わらない。だが、人と人とのつながり、経済の論理、地球規模の連携といった「未来からの逆照射」によって、インドとパキスタンの関係もゆっくりと、新たな地平を模索している。今回の戦闘は、こうした状況の中で起きた。希望とは、過去を忘れることではなく、「未来のために、過去とどう向き合うか」という問いの中にある。今回は停戦したが、長年の対立が解消したわけではない。日本人も関心を持ち続けたい地域だ。