5月19~23日(教養講座:平野啓一郎の『小説の読み方』)

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月19日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(16~17日)

◎ムーディーズが米国債の格付けを最上位「Aaa」から1段階引き下げ…関税政策による財政赤字の拡大懸念で : 読売新聞 →米国債を格付け会社で唯一最上位にしていたムーディーズが、1ランク格下げした。厳しい財政事情を考慮した。16日のNY市場では米国債が売られ、金利が上昇した。トランプ政権は国債価格に敏感だ。バイデン前大統領のせいにしていれば済む問題ではない。

◎埼玉 三郷 小学生ひき逃げ事件 逮捕の中国籍の42歳容疑者 飲酒の疑い 同乗の25歳容疑者も逮捕 | NHK | 事件 →取材陣が多い首都圏で起き、小学生が被害者とあって異常に盛り上がった引き逃げ事件。中国籍の42歳の男が18日朝、警察署に出頭した。酒を飲んでいたようだ。NHKが出頭の様子を撮影していた。情報をつかんで張っていたのか、たまたまか。

◎メキシコ軍船が橋に衝突、2人死亡 19人負傷、機械トラブルか―NY:時事ドットコム →メキシコ海軍の帆船のマストが、ニューヨークの橋に衝突し、2人死亡した。メキシコ湾の名称などをめぐって、何かと対立している両国。軍の帆船なら橋の高さを知っているのではないか。何らかの機械の故障でもあったのだろうか。

◎年金制度改革の関連法案 国会に提出 立民は修正求める方針 | NHK | 年金 →肝心の基礎年金引き上げを先送りし、パートが厚生年金に加入しやすくなる条項などを盛り込んだ法案を与党が国会に提出した。立憲民主は「あんこのないアンパンだ」と批判するが、選挙を理由に負担と給付の問題に向き合っていない政界全体の問題だろう。真実を話して、国民の合意を得るのが政治の役割だ。

◎フジ・メディアHDが新たな人事案 ファンド側の対応が焦点 | NHK | テレビ局 →フジ・メディアHDとファンドの対立が深まっている。取締役候補にファミリーマート元社長の澤田貴司氏ら4人を追加したが、ファンドの推薦する人物はゼロ。ファンド側は「真摯に検討したとは思えない」としており、株主総会に向けて委任状争奪戦(プロキシーファイト)になる可能性も出てきた。

◎1~3月期GDP、4四半期ぶりマイナス成長…物価高「再加速」で個人消費が伸び悩み : 読売新聞 →1~3月期の実質GDPが、四半期ぶりにマイナスとなった。年率換算でマイナス0.7%になる。個人消費が伸びなかった。4~6月期はトランプ関税の影響で、さらに下がるとみられている。

*** 「今日の名言」

◎ホセ・ムヒカ(ウルグアイ元大統領、世界でいちばん貧しい大統領。5月13日死去、89歳)

「私は貧乏ではない。質素なだけだ」 「私は持っているものだけで贅沢に暮らすことができる」 「本当に貧しい人とは多くを持たざる者ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ」 「大統領は多数派が選んでくれたんだから、多数派と同じ水準の生活をしなきゃいけない」 「大統領官邸に住んで42人の職員を雇うぐらいなら、私は住まず、その予算を学校のために使いたい」 「ネクタイは男らしさの虚栄の現れだ。私にとっては役に立たない雑巾である」 「世界を変えられるわけではないが、あなた自身は変わることができる」 「人生で最も重要なことは勝つことではない。歩み続けることだ」 「本当に日本人は幸せなのか?」 「政治とは、すべての人の幸福を求める闘いである」 「本当のリーダーとは多くのことを成し遂げる者ではなく、自分を遥かに超えるような人材を育てる者である」

*** 今週の教養(小説の読み方①)

芥川賞作家の平野啓一郎さんが書いた「小説の読み方」(PHP文芸文庫、2022)を取り上げる。小説を単なる文学作品ととらえるのではなく、社会の一断面を切り取っている視点で考えてみたい。第1章「小説を読むための準備 基礎編」の冒頭を紹介する。関心のある方はぜひ読んで欲しい。

小説とは、何なのだろうか?小説という言葉の意味を知らない人はほとんどいないだろうが、その厳密な定義となると、意見はさまざまだ。そもそも、どうして小説のことを「小説」と呼ぶのだろうか。これは、字面からは必ずしも明瞭ではない。

「日本国語大辞典」(小学館)には、次の4つの語義が挙げられている。①中国の公認された、正式な文章で書かれた歴史である「正史」に対して、民間の取るに足らないような話を虚実を交えて散文体で記した「稗史」(はいし)から出た言葉。②①を踏まえ、novel、fable、fiction、romance、story、taleなどの訳語として蘭学時代から浸透し、後に、坪内逍遥によって、novelに限定されて用いられた言葉。③自説をへりくだって言う言葉。④他人の説や俗説を貶めて言う言葉。

③と④とは、取りあえず、除外しておこう。語源的な①は、現在でも小説というジャンルに期待されているところと、大体重なる印象だ。なにか、世間一般で正しいと信じられていること、常識だと思われていること、エライ人が、立派な言葉で「今という時代はこんな時代です」と抽象的に語ってしまったりすること――そういう諸々に対して、違和感を覚えたり、退屈したり、間違っていると考えたりして、もっと具体的で、生き生きとしていて、滑稽で、かなしくて、胸が躍るようで、切なくて、美しくもあり、また馬鹿馬鹿しくもある、感動的な話が人間にはあるはずだと信じること。しゃちほこばった言葉では、到底すくいとれないような現実が、人間にはあるのだと信じること。それが、小説が求められる理由だろう。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月20日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(19日)

◎トランプ大統領とプーチン大統領が電話会談 プーチン氏 即時停戦に応じる考え示さず | NHK | トランプ大統領 →ウクライナがトランプ大統領の求めに応じて、30日間の無条件の停戦を受け入れる姿勢を示し、プーチン氏が応じるかどうかが焦点だった。しかし、大きな進展はなく、トランプ大統領はSNSへの投稿で、ロシアとウクライナの交渉に期待をかけ、ローマ教皇の名前も出した。最強の仲介者とみられていたが、断念したのか。

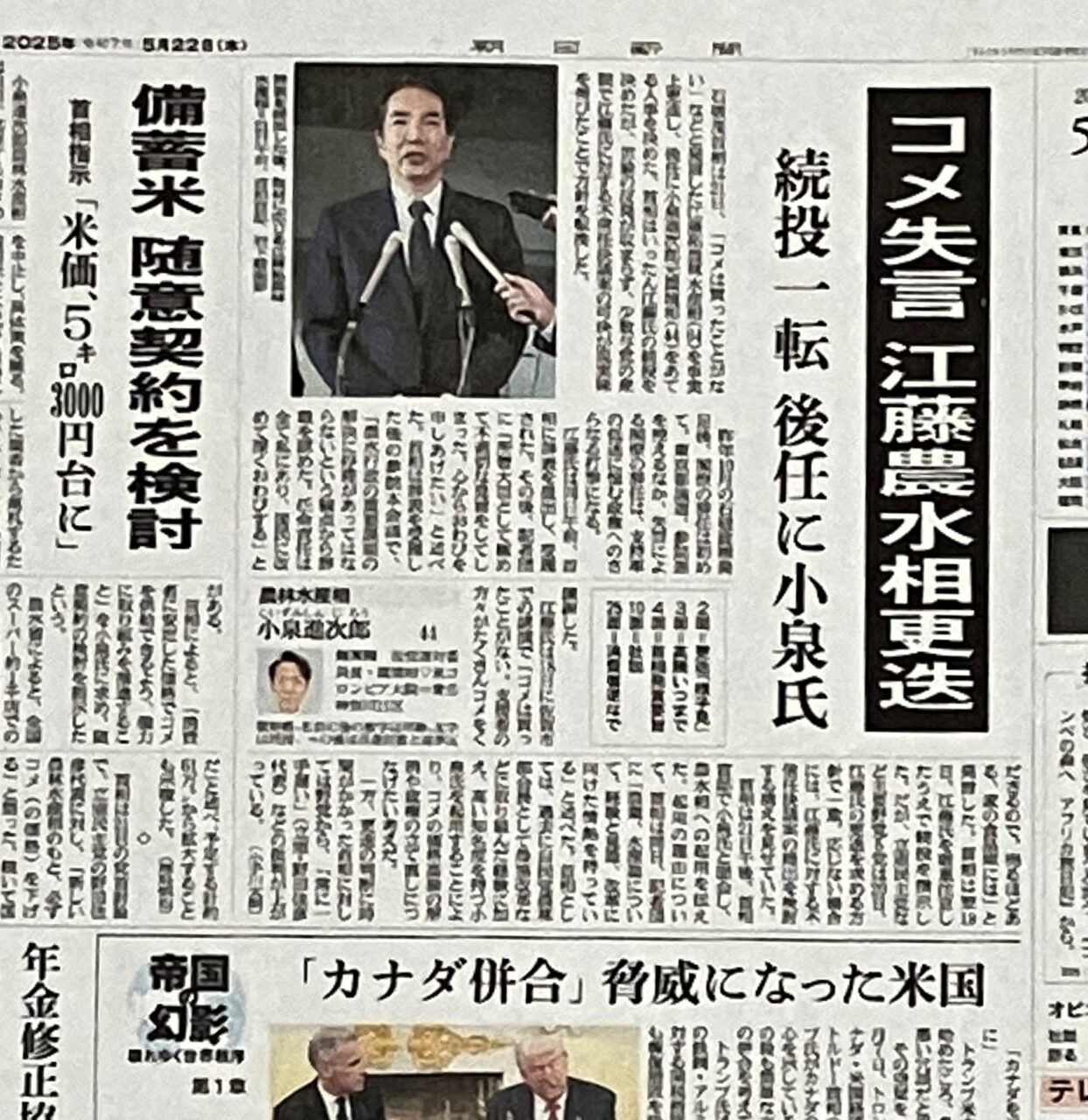

◎「令和のマリー・アントワネット」農相のコメ巡る発言、与野党が批判 コメ店頭価格が再び値上がり、5キロあたり4268円 : 読売新聞 →「コメを買ったことがない」という江藤農水相の発言は大失態。2世議員の生活感の乏しさを批判されても反論できない。一方、コメ価格が再び上昇に転じた。備蓄米放出の巧拙をめぐる需給問題もあるが、生産者や販売業者ら高く売りたい人たちが増えている結果でもある。「主食のコメは安い」という常識を転換し、長期的に考えた方がいい。

◎選択的夫婦別姓、今国会で結論出ない見通し 与党慎重、野党一致せず:朝日新聞 →通常国会後半の焦点だった選択的夫婦別姓法案が、先送りされる見通しだ。石破首相も公明党も決定に前向きだったが、野党の分裂もあって、決まらない。企業・団体献金を見直す政治改革法案も最近とんと聞かない。決められない政治が定着しそうだ。

◎大阪市のタワマンから「人が落ちてきた」、自転車巻き込まれ男性2人死亡…近所の女性「ドーンと爆発のような音」 : 読売新聞 →大阪のタワマンから男性が転落し、自転車の男性も巻き込まれ、2人とも死亡した。常識的見れば、飛び降り自殺殺人だろう。都会ならではの恐怖だが、一方の当事者に慎重さがあれば、防げる悲劇だ。

◎ルーマニア新大統領に親欧州派 やり直し選で極右候補下す:時事ドットコム →ルーマニアのやり直し大統領選挙で、親欧州派の元ブカレスト市長(55)が、極右候補(38)を破った。第1回投票では親ロシアの極右政党の党首がリードしていた。欧州各国では今後、似たような構図が焦点になりそうだ。

*** 「今日の名言」

◎北村透谷(評論家。1894年5月16日死去、25歳)

「熱意は力である。必ず到着したい所を目指させる、一種の引力である」 「人生に意味があるのは、熱意がある故である」 「人が世に生まれるとき、一つの約束を持って生まれてくる。人に愛されることと、人を愛することである」 「明日は永遠の始まりであり、明日という名の希望は永遠の希望なのである」 「世界は意味なく成立しているものにあらず。必ず何らかの希望を蓄えて進んでいくものである」 「自分があくまでも清いと思い込み、自分がどこまでも善人であると信じている者ほど、罪多き者はいない」 「我々のほとんどすべての支出は、他人に真似ようとすることの表れである」 「恋愛は人生を解く鍵である。恋愛から遠ざかれば、人生に何の色彩があろうか」

*** 今週の教養(小説の読み方②)

文明開化を経て、ヨーロッパの「近代国家」を手本とした日本は、国家とは何ぞや、国民とは何ぞや、というしかつめらしい「正史」に対して、それらの国々が、普通の人が普通の言葉で書きつづる「稗史」(はいし)としてのnovelを持っていることに注目した。そこで採用されたのが、②で見るように「小説」という言葉であり、私たちは、特に以後の小説を、それ以前の散文体文学と区別して、「近代小説」と呼ぶのである。だから、小説というものは、いみじくも日本の代表的な近代小説家の1人、森鴎外が「何をどんな風に書いてもいい」と書いている通り、自由に、書きたいことを書くことにこそ、意味があるのである。

ところで、私は最近、こうした語誌的に正しい「小説」という言葉の理解に加えて、文字通りにこれを「小さく説く」ものというふうに考えている。ウェブ時代に突入して、私たちの生活には、世界中のありとあらゆる情報が溢れかえることになった。その量は膨大で、しかも、時間とともに流れ去ることもなく、データとして刻々と蓄えられ続けている。一方で、私たちの毎日はといえば、相も変わらず24時間しかなく、寿命は80年を超える程度だ。どうやったって、そのすべてを網羅することなどできない。

私たちは、仕方なく、どんな情報とも、どんな言葉とも、せわしなく、広く浅いつきあいをするようになって、ふと我に返ると、自分は果たして、本当に、以前よりも、世間や人間に対する理解が深くなっているのだろうかと、不安に感じるようになっている。そういう時代に、小説は、まさしく「小さく説く」のである。

この広大無辺で、複雑極まりない世の中を、そして、そこに生きる人間の心の奥底を、誰の手のひらにでも収まるほどのコンパクトなサイズに圧縮して、濃密な時間とともに体験させてくれる。それが、小説だ。ネット時代に突入して、小説は、もう歴史的な役目を終えてしまったのだろうか? とんでもない! むしろ今こそ、小説は、その意味を更新して、私たちに必要とされている表現形式なのだ。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月21日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(20日)

◎江藤農相更迭へ…小泉進次郎氏が後任有力、農協改革に携わった経験 : 読売新聞 →選挙協力や夫婦別姓、政治改革といった大きな問題ではまとまれない野党だが、江藤農水相の更迭要求では足並みをそろえた。不信任案を提出すれば可決される見通しとなり、その前に更迭することになった。発言は論外だが、コメ価格は構造問題なので、農水相のクビを代えても本質は変わらないが。

◎トランプ氏、プーチン氏への停戦呼びかけ不発…仲介役から退く憶測広がる : 読売新聞 ゼレンスキー氏、米国の仲介離脱に危機感 : 読売新聞 →プーチン大統領との電話会談が不発に終わり、トランプ大統領は和平への熱意が失せたようだ。ゼレンスキー大統領は米国の離脱に危機感をあらわにした。プーチン氏は、有利な戦況をピークにして領土をぶんどり、ゼレンスキー氏を失脚させる狙いだろう。

◎ホンダ EVなどの販売比率 目標下回る見通し 関連投資先延ばし | NHK →EV路線へと大胆にシフトしたホンダが、大幅に見直した。2030年までに10兆円としてきたEV投資を7兆円に引き下げる。世界的にEV販売は鈍化し、ハイブリッド車が伸びている。ベンツやボルボなど海外メーカーもEVの販売目標を下げている。これまでが「EVバブル」だったと考えれば、わかりやすい。

◎日本学術会議 国から独立した法人化法案 会長経験者”廃案を” | NHK | 日本学術会議 →学術会議法案は衆院で可決されたが、会長経験者6人が廃案を求める声明を出した。ノーベル賞受賞者の梶田隆章さんら3人が記者会見した。学問や表現の自由に関わる問題は、まず当事者が団結し、粘り強く社会に発信しなければならない。蟻の一穴にならないよう、社会も我が事として受け止める必要がある。

◎夏の水道基本料を無償化 4カ月分、物価高と暑さ対策で―東京都:時事ドットコム →小池知事は水道基本料を無料にすると発表した。4ヶ月限定、酷暑の物価対策で、平均家庭の恩恵は月1000円前後。必要な財源は368億円で、富裕団体の東京都ならではの取り組みとなる。

*** 「今日の名言」

◎松本清(マツモトキヨシ創業者、元松戸市長。1973年5月21日死去、64歳)

「人間、なにか一ついい所があればいいんだ」 「君が思い悩み、迷ったことは少しも気にすることはない。何かをつかんだはずだ」 「なにをやったかではない。今からなにをやるかだ」 「失敗を恐れるな。試行錯誤、大いに結構」 「なんでもいいから、日本一になれ」 「仕事は好きな者には敵わない。能力でもない、学歴でもない」 「だれでもアイデアはある。それを実行するか、しないかだ」 「人のふんどしで相撲を取れ。自分のふんどしなら、だれでも取れる」 「言葉で行動を律せよ。ホラの効用も、誓いの効用となる」 「損をすることを知らない者は、成功しない」 「いつも心の中に、前かけをしろ。昔の商人が、腰をかがめて前かけをかけた姿を心に留めよ」 「ふんぞり返るは下る人生。威張ってふんぞり返らず、坂道を登る前かがみの姿勢で人生を生きよ」 「どんなに調子が良くても、のぼせてはいけない。いつも自己規制せよ。毎日、毎晩、これでいいのか、あれで良かったのかと自省せよ」 「真似ることは学ぶことである。いいと思ったらすぐに真似ろ」

*** 今週の教養(小説の読み方③)

前著「本の読み方」(PHP文芸文庫)では、小説をはじめとする本を、もっと深く味わうために、「スロー・リーディング」(ゆっくり読むこと)という方法を紹介した。本書でも、その方針は変わらないが、ここでは、まずとっかかりとして、具体的な4つのアプローチについて考えてみよう。

鳥の鳴き声に見られる文法構造から、人間の言語の起源を探るというユニークな研究をしている岡ノ谷一夫さんは著書「小鳥の歌からヒトの言葉へ」(岩波書店)の中で、ノーベル医学生理学賞を受賞したニコラス・ティンバーゲンが、動物行動学の基本として挙げた「4つの質問」なるものを紹介している。その4つとは、動物の行動の①メカニズム②発達③機能④進化、に関するものだ。一見、ややこしい話のように感じられるかもしれないが、そうでもない。ざっと見てみよう。

「メカニズム」では、例えば、「小鳥が鳴いている」時に、その小鳥の脳神経系や内分泌系などが、どんな仕組みで働いて、その「鳴く」という行動が可能になっているのかを考えることがテーマとなる。「発達」では、卵からかえった鳥が、ヒナから成鳥になる過程で、どうやって歌を歌うことを学習し、どんな形でそれが表れてくるのかが研究されることになる。どちらも「歌を歌う」という行動が直接引き起こされる要因(至近要因と呼ばれる)を考える学問であり、ジャンルとして近いものだ。

それに対して「機能」では、「歌を歌う」という行動が、その鳥にとってどういう意味を持っている、「進化」は、その鳥が、そんなふうな「歌を歌う」ようになったのは、どういった淘汰の過程を経たからなのかを考えることとなる。ここで研究するのは、なぜ、その鳥は「歌を歌う」のかという「究極要因」だ。

さて、どうしてこんな話をしているかというと、このティンバーゲンの「4つの質問」は、実は小説を読むときのアプローチとしても有効だからだ。小説はもちろん、読んで何かを感じることが一番だ。しかし、笑いまくった、悲しかった、という感想以上のことを誰かと語り合うためには、考える手立てを知っていくことが重要だ。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月22日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(21日)

◎小泉進次郎新農林水産大臣「備蓄米入札を中止 随意契約を検討」就任会見で | NHK | 農林水産省 →新しく農水相に就任した小泉氏が、「備蓄米の入札をやめて随意契約にし、需要があればすべて放出する」という方針を示した。江藤前農水相は「市場との戦いが大変だった」と述べたが、政府のコメ価格への影響力は間接的で、コントロールできるわけではない。実態は為替介入のような博打に近い。価格下落は歓迎だが、過大な期待は禁物だ。

◎江藤農林水産大臣の辞表提出 コメ販売店や農家 地元・宮崎の市民は | NHK 江藤氏父子、舌禍で閣僚辞任 コメ、植民地支配:時事ドットコム →江藤農水相が更迭された。2世議員の浮世離れした発言に消費者やコメ関係者らの反応は厳しい。父の隆美氏は総務庁長官を務めていた1995年、韓国の植民地支配について「日本はいいこともした」と発言、長官を辞任した。親子2代の舌禍辞任だ。

◎長期金利の上昇傾向続く 30年債の利回り過去最高に | NHK | 金融 →日本の長期金利がじわりと上がっている。30年国債の金利は、過去最高の3.185%。アベノミクス時代に最大の買い手だった日銀が引き受け額を減らしている。消費減税論議が盛り上がって財政不安が高まり、機関投資家らが買い控えている。市場の反乱は軽視できない。

◎「外免切り替え」厳格化へ 警察庁、自民特命委で説明:時事ドットコム →外国人のひき逃げや逆走で浮上した外国人の免許切り替え問題。筆記試験が10問中7問で合格するなど簡単すぎる手続きが問題になっているが、警察庁が厳格化の方針を明らかにした。本当に外国人に違反が多いのかという問題は残るが、現状の切り替えはハードルが低すぎる感じだ。

◎ローマ教皇、停戦交渉仲介に意欲 ウクライナ巡り伊首相が確認:時事ドットコム →トランプ大統領からウクライナとロシアの仲介を期待されたローマ教皇が、意欲を示している。トランプ氏がイタリアのメローニ首相に意向を確認して欲しいと依頼し、イタリア首相府が、意欲を確認したと発表した。複雑な停戦協議をどこまで差配できるかという問題はあるが、停戦に向かえば朗報だ。和平の使者は政治より宗教か。

*** 「今日の名言」

◎ヴィクトル・ユーゴー(仏の詩人・小説家。1885年5月22日死去、83歳)

「大きな悲しみには勇気をもって立ち向かい、小さな悲しみには忍耐をもって立ち向かえ」 「不運は人物を作り、幸運は怪物を作る」 「友よ、逆境にあっては、常にこう叫ばねばならない。希望、希望、また希望と」 「財布が空っぽであることほど、人生を冒険で満たすものはない」 「人は強さに欠けているのではない。意志を欠いているのだ」 「人生最大の幸福は、愛されているという確信である。自分のために愛されている、否、さらに正確には、こんな自分であるのに愛されているという確信である」 「愛すること、それは行動することだ。信じることである」 「生きている者とは、闘っている者だ」 「流れるビールは、泡を立てないものだ。急ぐなかれ」 「毎朝、その日の行動計画を立て、それを実行していく者は、多忙な人生の中で迷路に迷い込んだとしても、出口につながる魔法の糸を手にしている」 「強く辛辣な言葉は、根拠が弱いことを示している」 「人は軍隊の侵入には抵抗するが、思想の侵入には抵抗しない」 「女性が話しかけてきたときは、彼女の目が発する言葉に耳を傾けることだ」

*** 今週の教養(小説の読み方④)

小説の「メカニズム」について考えるというのは、多分、一番マニアックな読み方だろう。書き手寄りの読み方、と言ってもいいかもしれない。小説とは、舞台設定、登場人物の人数、配置と出入り、プロットの展開、文体・・・などなどが複雑に絡み合って出来上がったものである。作者は、それらの要素を様々に駆使しながら、読者にある一つの世界を提供しようとする。どうしてこの小説は、こんなに面白いんだろう? どうしてこの小説は、こんなにわけがわかんないのだろう? 人や動物の行動を、体の中の機能を分析することによって、なるほどと理解できるように、小説も、動かしている仕組みについて考え、理解することで、これまでとは全く違った風に見えてくることだろう。

庭を駆け回る犬を見て、愛らしいと感じる。しかし、ロボット犬と違って、どうして生きている犬はあんなに精密な動きができるのかを知ると、これまでとはまた違った感動を覚える。「メカニズム」を知る面白さというのは、そういうことだ。

「発達」というのは、その作家の人生の中で、どういうタイミングでその作品が出てきたのかということを考えてみることである。初期のものか、晩年に書かれたものかによって、同じテーマを扱っていても、掘り下げ方や切り口は当然のことながら違ってくる。一作だけを読んでみてもピンとこなかった話が、前作、前々作を読むことによって、「なるほど、あのテーマが、こういう形で発展してきたのか」と、急に理解できることがある。その作家の変化の過程をたどることによって、作品の奥行きが見通せるようになるのだ。

デビューした頃は、作者本人でさえ曖昧にしか捉えきれていなかった世界が、作品を重ねるほどに明確になり、深みを増してゆく。あるいは、ある時までは熱心に取り組んでいたはずのテーマが、急に出てこなくなって、別のテーマに関心が移ったりする。文体も変わるし、世界観も変わる。それはなぜだろう? 作者の内的な変化のせいか、それとも社会の変化のせいか? 一人の作家に絞って、そのプロセスをたどっていくことで、一作だけを読んでみた時には見落としていた多くのことに気づかされるだろう。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年5月23日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(22日)

◎オープンAI アップル元幹部率いるスタートアップ企業を買収へ | NHK | 生成AI・人工知能 →生成AIのチャットGPTを展開するオープンAI が、アップルの元デザイン責任者の会社を買収した。まだソフトにとどまっているチャットGPTを組み込んだハード端末を開発し、「ポスト・スマホ」を狙う。成功するのかどうか、どんな端末になるのか。想像がつかない。

◎長野電鉄 3人死傷事故 衝突した小屋はトラクター収納用|NHK →長野電鉄の電車に突風で飛ばされた小屋が衝突し、乗客1人が亡くなり、2人がけがをした。不運で片付けるにはあまりに不条理な事故。長野駅前では今年1月、通り魔事件で1人が死亡し、2人が重軽傷を負った。

◎イスラエル大使館員2人射殺 容疑者拘束、ガザ軍事作戦に反発か―米:時事 日本政府、イスラエルに厳重抗議 「警告射撃」で大使呼び出し:時事 →ワシントン中心部で、イスラエル大使館員2人が射殺された。犯人は「パレスチナを解放せよ」と叫んでいた。一方、ガザ地区を視察していた日本の外交団にイスラエル側が警告射撃し、日本政府は大使を呼び出して厳重抗議した。激しい攻撃を止めないイスラエルをめぐってきな臭い。

◎正恩氏面前で「重大事故」 駆逐艦進水式、責任追及へ―北朝鮮:時事ドットコム →北朝鮮の駆逐艦進水式で、船体がバランスを崩して横転した。式に参加した金正恩朝鮮労働党総書記は「容認できない重大事故で、犯罪行為だ」と激怒した。責任者は処刑されるのだろうか。北朝鮮がこうした失態をすぐに公開するのは異例という。

◎MUSIC AWARDS JAPAN 最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLE | NHK | 音楽 →日本の音楽の海外発信を強化しようと創設された国内最大規模の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。NHKが生中継し、75歳の矢沢永吉まで出演。ゲームやアニメのコンテンツ産業は輸出額を急速に伸ばしている。音楽も伸びれば、「文化大国」の内実がより充実する。

◎JR東日本 グリーン車乗務員が同僚らを不正乗車 11人を懲戒処分 | NHK | 鉄道 →「たるんでいる」とは、こういうことを言うのだろう。JR東グループの社員が、同僚によるグリーン車の無賃乗車を認めていた。処分は11人、不正運賃は2年間で3万円余りというが、氷山の一角でもっとあるだろう。社員が電車内の画像をSNS上に投稿して発覚したというから、もっと続いていた可能性がある。

*** 「今日の名言」

◎伊達政宗(戦国大名。1636年5月24日死去、68歳)

「仁に過ぎれば弱くなる。義に過ぎれば固くなる。礼に過ぎればへつらいとなる。智に過ぎれば嘘を吐く。信に過ぎれば損をする」 「気長く、心穏やかにして、よろずに倹約を用い、金銀を備えるべし」 「倹約の仕方は不自由を忍ぶにあり。この世に客に来たと思えば、何の苦しみもなし」 「朝夕の食事はうまからずとも、褒めて食うべし。元来、客の身になれば、好き嫌いを言ってはいけない」 「大事は小事より発するものなり。油断すべからず」 「大事なことほど人に相談せず、一人で熟考するのがよい」 「馳走とは、旬の品をさり気なく出し、主人自ら調理して、もてなすことである」 「まともでない人間の相手をまともにすることはない」 「歴史を読めば、最大の敵は外から来ない。不平分子が家を亡ぼすのだ」 「時を移さずに行うのが勇将の本望である。早く出立せよ」

*** 今週の教養(小説の読み方⑤)

「進化」というのは、社会の歴史、文学の歴史の中で、その小説がどんな位置づけにあるかを考えてみることだ。どの小説も社会の影響を受け、その時代の雰囲気に影響され、さらには先行作品、同時代の他の作家の作品に影響されながら書かれている。漱石や鴎外の小説があって、芥川の小説が登場した。「発達」が作家個人の歴史だとすれば、「進化」は、そうした文学史的な視点によるアプローチだ。

「機能」というのは、ある小説が、作者と読者との間で持つ意味である。人間の優しさを伝えたいと作者が意図し、読者がそのように作品を受け止める。あるいは、自分を理解してもらいたいと思って小説を書き、読者がそれを読んで、少しだけ作者のことがわかったような気になる。現代社会の複雑さを映し出す。人間の心の暗黒面を追求する。いずれも、その小説が作者、読者双方に向けて持っている機能である。もちろん作者の意図と読者の意図がすれ違ってしまうことはいくらでもある。

この「機能」を単純化して示したのが、ジャンル分けである。小説はミステリーや恋愛小説、SF、ホラー小説など、さまざまなジャンルに分けられている。実際のところ、個々の作品は、それほどすっきりと分類されるわけでもなく、弊害が多いのがこのジャンル分けだが、にも関わらず、これがなくならないのは、読者がその作品の「機能」を知りたがっているからである。

小説を読み、ブログや課題などで感想を書く時に、この「4つの質問」すべてを網羅する必要はもちろんない。しかし、これらを知っておくと、とっかかりはずいぶんとスムーズになるし、他の人の感想を読んだ時に、どういう点に着目して議論しているのかがよくわかるようになるだろう。実際、文学賞の選考会では、はっきりとこの「4つの質問」が意識されるわけではないが、必然的にこうした観点に触れた議論がなされているのである。