夏目漱石に親しむ(2025年9月8~12日)

*** 今週の教養講座(夏目漱石に親しむ①)

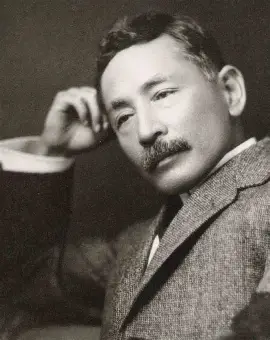

夏目漱石は日本でもっとも人気のある小説家の一人である。「西洋と東洋のあいだで揺れる近代日本人の心を描いた国民的作家」「明治の近代化と人間の悩みを描いた、日本文学を代表する文豪」と評される。代表的な小説の書き出しを現代語訳で紹介する。読んだことのある人は思い出しながら、初めての人は素直な心で味わって欲しい。

1. 『吾輩は猫である』 私は猫である。まだ名前はない。どこで生まれたのか全くわからない。ただ、じめじめした薄暗い場所でミャーミャー泣いていたことだけは覚えている。そのとき初めて人間というものを見た。後で知ったのだが、それは「書生」と呼ばれる人間の中でも一番たちの悪い種類らしい。書生というのは、時には猫を捕まえて煮て食うことさえあると聞いた。しかしその頃の私は、何も考える力がなかったので、特に恐ろしいとも思わなかった。ただ、その人間の掌に乗せられてふわりと持ち上げられたとき、妙にフワフワした気持ちになっただけである。

掌の上で落ち着き、じっとその顔を見たのが、人間というものとの最初の出会いだった。そのときの「妙なものだ」という感覚は今でも残っている。第一に、毛で覆われているはずの顔がつるつるしていて、まるでヤカンのようだ。後で多くの猫と出会ったが、こんな変わった顔のやつには一度も出会ったことがない。それに顔の真ん中がやたら突き出ている。そしてその穴から時々ぷうぷうと煙を吐き出す。どうもむせて仕方がなかった。これが人間の吸うタバコというものだと、ようやく最近わかった。

そのときに感じた奇妙さと同時に、どこか不気味な恐ろしさも覚えた。やがて「人間は猫を食うことがある」と聞かされ、その時の感覚に納得した。私はしばらくその書生に飼われていたが、やがてそこを飛び出した。というのも、その書生は猫を可愛がってくれるには違いないが、いかんせん貧乏で食べ物にも困っていたからだ。愛情はあっても、腹の足しにはならなかったのである。そこで仕方なく、私は軍人の家の裏に住みついた。そこの奥さんは猫好きで、魚の頭や骨をたくさん投げてくれた。寒い夜にはコタツに入れてくれることさえあった。しかしやがて主人に見つかり、こっぴどく追い出されることになった。彼は大の猫嫌いで、奥さんがいくらかばってくれても助からなかった。私は命からがらその家を逃げ出し、あてもなくさまよい歩いた――。

◆

*** 今週の教養講座(夏目漱石に親しむ②)

2. 『坊っちゃん』 私は親から受け継いだ無鉄砲な性格のせいで、子供の頃から損ばかりしてきた。小学校にいたとき、学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かしたことがある。「どうしてそんな無茶をしたのか」と聞かれるかもしれないが、別に深い理由があったわけではない。新築の二階から顔を出していたら、同級生の一人が「そこから飛び降りられるものか。弱虫め!」とからかったのだ。それが悔しくて、思わず飛び降りてしまったのである。

小使いに背負われて帰ると、父が目をむいて言った。「二階から飛び降りて腰を抜かすやつがあるか」。私は負けじと「次は腰を抜かさずに飛んで見せます」と答えた。親戚からもらった外国製のナイフを、日光にかざしてきらきら光らせ、友達に見せびらかしていたことがある。すると一人が「光るだけで切れやしない」と言った。私はむきになって「何でも切ってみせる」と受け合った。最初に自分の指を切り、次に友達の指を切り、三度目には掌を切り、最後にはゴザを穴だらけにして、ようやく懲りた。

また、友達とけんかして負けそうになると田んぼに逃げ込んだ。田んぼはぬかるんでいて相手は足を取られて転ぶ。そうなるとこちらの勝ちであると威張った。中学に入って剣道の稽古をしたときも、強い相手に押されてもう駄目だと思ったので、思い切って飛び込んだら、相手が尻餅をつき、結果的に勝ってしまった。私は得意になったが、実は危うく負けるところだった。こうして私は親譲りの無鉄砲のために、ずいぶん損をしてきたのである。しかも、それは勉強や遊びだけでなく、食べ物に対しても同じだった。天ぷらを三人前食べたり、饅頭を一度に二十個食べたり――。

◆

*** 今週の教養講座(夏目漱石に親しむ③)

3. 『草枕』 山道を登りながら、私は考えていた。理屈で動けば角が立ち、感情で動けば流され、意地を通せば窮屈になる。どうにも人の世は住みにくいものだ。住みにくさが募ると、人はもっと安い場所へ引っ越したくなる。しかしどこへ行っても住みにくさは変わらない。だから詩人は詩の世界に、画家は絵の世界に、茶人は茶の世界に、それぞれ自分だけの理想郷を築く。私もまた、この人の世を離れた境地に遊ぼうとする一人である。

絵を描くといっても、筆で形を写すわけではない。山や谷を目の前にして、その起伏や陰影に抱かれ、心をまるごと一つの絵に塗り込めるのだ。花があれば花を愛で、月があれば月を楽しみ、雪が降れば雪に戯れ、雨が降れば雨の音を聞く。偶然の風景をそのまま心に映して、心の赴くままに動かすのである。

山道を進むと、谷川の水がさらさらと流れ、時にごろごろと石に当たる音が混じる。空気は澄み渡り、松の梢が風に鳴る。山は青く霞み、椿の花が赤く点じている。こうした風景に包まれると、世俗のちりあくたから遠ざかるような気がしてくる。人間世界の煩わしさを忘れ、この山の静けさに抱かれると、自然と心は澄んでいく。なるほど、詩人や画家がこういう境地を求めるのも当然だと思う。私もまた筆を携えて、この境に心を写し取ろうとしているのである。

◆

*** 今週の教養講座(夏目漱石に親しむ④)

4.『三四郎』 明治の末ごろ、九州から上京してきた青年・三四郎は、大学に入学するために初めて東京へ向かうことになった。彼はまだ世間をよく知らず、田舎の空気をそのまま身にまとったような青年である。汽車に乗り込んだのも初めてで、周囲の人々の様子にどこか落ち着かない思いを抱いていた。

出発したのはまだ暗い朝方で、汽車が九州の駅を離れると、窓の外には見慣れた田園風景が後ろに流れていった。山々の稜線は青く、田畑は穏やかに広がっている。それらを眺めながら、彼は「いよいよ東京へ行くのだ」という実感を少しずつ覚えはじめた。しかし、不安の方が大きい。自分は果たして都会の人々の中でやっていけるのか。勉学についていけるのか。胸の奥にじんわりとした緊張が広がっていた。

やがて汽車は関門海峡を渡る。三四郎にとって、これは大きな境目のように感じられた。九州を離れ、本州に足を踏み入れるのだ。潮の香りとともに、知らない土地へ進んでいく列車の振動が、彼の心をさらに高鳴らせる。まるでこれまでの生活から切り離され、新しい世界へ放り込まれるような感覚である。車内にはさまざまな人々がいた。旅慣れた商人らしき男、都会風の身なりをした紳士、子どもを連れた家族連れ。彼らを眺めるたびに、三四郎は自分の素朴さを意識せずにはいられなかった。話し声や仕草の一つひとつに、自分とは違う洗練を感じ取ってしまう。そんな中、同じ学生らしき人物を見かけて、少し安心する場面もあった。

時間が経つにつれて、列車は西から東へ、少しずつ都会に近づいていく。見える景色も変わり、山あいの風景から広々とした平野、やがて工場の煙突や人家の密集へと移っていく。変化する景色は、これから向かう東京の大きさと、そこでの新しい生活を予感させた。三四郎は窓に顔を寄せ、ぼんやりと外を眺めながら、自分の未来を考え続ける。大学ではどんなことを学ぶのだろう。どんな人と出会い、どんな人生を歩むのだろう。期待と不安が交互に押し寄せ、落ち着かない。けれども、もう引き返すことはできない。

汽車は休むことなく走り続け、目的地である東京へと近づいていく。三四郎は知らず知らずのうちにまぶたが重くなり、夢の中でまた新しい出会いや出来事を先取りするかのように、うつらうつらと眠りに落ちていった。こうして、まだ世間をよく知らない一人の青年が、東京という大都市に足を踏み入れる長い旅の幕が上がるのである。

◆

*** 今週の教養講座(夏目漱石に親しむ⑤)

5.『それから』 代助は大学を卒業してから三年間、何もせずに暮らしていた。親から受け継いだ財産がそれなりにあり、母は早くに亡くなり、父は再婚して継母と折り合いが悪かったため、家を出て一人で暮らしていたのだ。それで、特に困ることもなく世間並みにやっていけた。学問も、特別な目的があって学んだわけではなかったが、成績はかなり良かった。やろうと思えば職業につくこともできたはずだ。だが彼は何も選ばず、ただ漠然とした生活を続けていた。

父や兄弟は、そんな代助を苦々しく思っていた。しかし、彼に学資がかかるわけではなかったので、強く責め立てることもなく今日まで過ごしてきたのである。代助もまた、これといった希望があるわけではなかった。何かをしようという積極的な気持ちもない。けれども、無為に日を消すだけでもなかった。書物を読み、人と議論し、音楽会や芝居を見に行く。そんな生活に、ぼんやりと満足していた。だが心の奥には、満たされない空虚があった。社会に立って働くべきだという意識はある。だがその意識は行動に結びつかない。父や兄の視線を感じながらも、代助は自分の気質と境遇を言い訳にして、気ままな日々を続けていた。

◆

6. 『こころ』 私はその人を、いつも「先生」と呼んでいた。だからここでも本名は書かない。ただ「先生」とだけ記す。それは世間に遠慮しているからというよりも、私にとって自然だからである。記憶を呼び起こすと、すぐ「先生」と言いたくなる。筆をとっても同じだ。よそよそしい頭文字など、とても使う気にはなれない。

私が先生と知り合ったのは鎌倉だった。私はまだ若い学生で、夏休みに友達から「一緒に海水浴に行こう」と誘われた。実は海が特に好きでもなかったが、勧めに従って出かけたのである。友達は毎日泳いでいたが、私は砂浜に寝転んで本を読むか、時々海に入ってはすぐ上がる程度だった。そんなとき、先生と出会った。先生はいつも一人で海に入っていた。泳ぐわけでもなく、ただ沖に行ってぷかりと浮かんでいる。そして浜に戻ると、黙って砂に腰を下ろし、じっと海を眺めていた。その姿には人を寄せつけない雰囲気があった。私は次第にその人に惹かれ、やがて言葉を交わすようになり、自然と「先生」と呼ぶようになった。