日本と中国の関係史(2025年10月6~10日)

*** 今週の教養講座(日中関係史①)

高市首相が誕生する見通しとなりました。そこで注目されるのが日中関係です。タカ派とみられる首相の登場で、関係悪化を心配する声もありますが、隣国同士はどこも難しい問題を抱えています。日中関係も複雑で、感情もからみます。しかし、国同士の関係は「好き・嫌い」「仲がよい・悪い」という単純な次元では語れません。両国の歴史的関係を冷静にわかりやすく振り返ってみましょう。

第1回 古代~中世:交流のはじまりと「中国文明」の影響

◎朝貢と遣隋使・遣唐使 日本列島の人びとは、早くから大陸文化に憧れを抱きました。3世紀、中国の『魏志倭人伝』には倭国(日本の古代国家の一つ)が朝貢(みつぎ物を献上し、冊封=中国王朝の承認を受ける制度)していたと記されています。飛鳥時代になると、推古天皇の時代に遣隋使(607年)が派遣されました。小野妹子が有名です。続く遣唐使(7世紀~9世紀)は、政治制度・仏教・律令法制・建築や衣装など、中国文化を大規模に導入する役割を果たしました。

◎中国文明の受容と日本化 唐の都・長安は、当時世界最大の国際都市で、日本の留学生や留学僧は最新の知識を持ち帰りました。仏教はもちろん、儒教や律令制度、漢字文化も大陸経由です。日本はそのまま模倣するのではなく、自国の風土や社会に合わせて「日本化」しました。奈良の平城京は長安を模して造られましたが、規模は小さく、天皇中心の統治が強調されました。

◎鎖国ではなく「調整」 平安時代になると、遣唐使は廃止(894年)されます。これは「国風文化」の芽生えであり、中国依存からの自立傾向が強まりました。しかし、完全に交流を絶ったわけではなく、宋との交易は民間を通じて続きました。宋銭は日本の経済を活性化させ、禅宗や宋の文化は鎌倉武士の精神世界に大きな影響を与えました。

◎元寇と対立の記憶 13世紀、モンゴル帝国が中国を支配し、日本にも服属を要求しました。これが「元寇」(1274年・1281年)です。日本は拒否し、2度の大規模な侵攻を受けます。結果的に暴風雨(いわゆる「神風」)により撃退しましたが、日本にとって「外敵から国を守った」という強い歴史記憶が残りました。一方、中国側では元が支配していたため、これは「中国」との戦争というより「モンゴル主体」の戦争でした。ここに、日中関係史の複雑さがあります。

◎まとめ 古代から中世にかけて、日本は中国文明を積極的に学びながらも、自らの文化を築き上げました。そして、交易・交流の時期と、元寇のように対立する時期とが交互に訪れました。この「学び」と「距離感」が、日本と中国の関係の原型になったのです。

◆

*** 今週の教養講座(日中関係史②)

第2回 近世:貿易と文化交流、そして「鎖国」の中の中国

◎日明貿易と勘合 14世紀末、中国に明王朝が成立すると、日本は再び積極的に関わりを持ちます。室町幕府の足利義満は「勘合貿易」を始めました。これは、正規の貿易船であることを証明する「勘合符」という割符を用いた制度です。倭寇(海賊)の取り締まりを目的としていました。輸入品には絹織物や銅銭があり、輸出品には刀剣・硫黄・銅などがありました。この時代、中国の経済力と文化的影響力は依然として大きく、日本はそれを必要としていたのです。

◎室町文化と中国 日明貿易を通じて、禅宗文化がさらに広まりました。枯山水の庭園、茶の湯、書院造の建築などは、宋や明からの文化を基礎に日本流へ発展しました。能楽や水墨画も、仏教思想と大陸文化が融合して成立したものです。日本は単なる受け身ではなく、取り入れた文化を「和風」に消化していきました。

◎鎖国と中国 江戸時代の初期、徳川幕府はキリスト教の拡大を恐れ、ヨーロッパとの交流を制限しました。これが「鎖国」と呼ばれる政策です。しかし、日本は完全に世界と断絶したわけではありません。長崎を通じて、中国(清)やオランダとの貿易を継続しました。特に中国からは生糸・漢方薬・書籍などが輸入され、日本人の生活や学問に大きな影響を与えました。

◎漢学と朱子学 江戸時代を通じて、中国の思想は日本社会に深く根づきました。幕府が重視した儒学(朱子学)は、政治秩序や道徳観の基盤となり、武士の精神規範を支えました。一方で、荻生徂徠や伊藤仁斎のように朱子学を批判し、独自の思想を展開する学者も現れました。つまり「中国思想の受容と日本的展開」が進んだのです。

◎中国人と長崎 当時の長崎には中国人居留地(唐人屋敷)があり、多くの中国人商人が活動していました。彼らは貿易だけでなく、文化的な交流も担いました。中国から持ち込まれた書物や技術は、日本の学者たちに新しい知識を与えました。例えば「黄帝内経」などの医学書は漢方医学の発展に寄与しました。

◎中華と日本の意識差 この時代の中国(明・清)は「中華思想」、すなわち自分たちを世界の中心とみなす意識が強く、日本を「夷(えびす)」と呼びました。一方の日本は、独自に天皇を中心とした秩序を築いており、中国に従属する姿勢は取りませんでした。「上下関係を認めるか否か」は、後世の日中関係における緊張の要因の一つとなります。

◎まとめ 室町から江戸時代にかけて、日本と中国は主に貿易と文化を通じてつながっていました。鎖国の中でも中国との交流は絶えず、学問・思想・生活文化に大きな影響を与えました。しかし同時に、中国の「中心意識」と日本の「独立意識」のずれも存在していました。

◆

*** 今週の教養講座(日中関係史③)

第3回 近代:衝突の時代と日清戦争・日中戦争

◎中国の危機と日本の変化 19世紀、中国(清)は列強の圧力にさらされました。アヘン戦争(1840年)でイギリスに敗れ、南京条約を結ばされて以降、「半植民地化」が進みます。上海などの開港地には外国勢力が進出しました。一方、日本もペリー来航(1853年)を機に開国し、西洋列強の圧力を受けます。しかし日本は明治維新(1868年)で急速に近代化に踏み出し、富国強兵と殖産興業を進めました。両国は「西洋にどう対抗するか」を課題にしていましたが、日本は近代国家へ、中国は弱体化へと道を分けました。

◎日清戦争(1894~95年) 朝鮮半島をめぐる対立が両国を戦争へ導きました。当時、朝鮮は清の影響下にありましたが、日本は独立を支援する名目で介入します。結果は日本の勝利。下関条約により、清は台湾・遼東半島を割譲し、賠償金を支払いました。これにより日本は「列強の一員」として国際的に認められる一方、中国では「国が弱いために侵略された」という屈辱感が広がりました。ここから中国では「自強運動」「変法自強」といった改革が試みられます。

◎義和団事件と列強支配 1900年には「義和団事件」が起きます。外国勢力とキリスト教に反発した民衆が蜂起しましたが、日欧米の連合軍に鎮圧されました。日本軍も出兵し、国際的地位を高めます。しかし中国の人々には「日本も侵略国の一員」と映り、反日感情が芽生えます。

◎辛亥革命と日中のすれ違い 1911年、中国で辛亥革命が起こり、清が倒れて中華民国が成立しました。孫文は三民主義(民族・民権・民生)を掲げ、近代国家建設を目指しました。しかし政情は安定せず、日本は「二十一か条の要求」(1915年)で中国に強い要求を突きつけます。中国の独立を脅かすと受け取られ、強い反発を呼びました。

◎満州事変から日中戦争へ 1931年、日本の関東軍が満州事変を起こし、中国東北部に「満州国」を建設しました。これは国際連盟から「侵略」と非難され、日本は国際社会で孤立していきます。盧溝橋事件(1937年)をきっかけに全面的な日中戦争が勃発しました。日本は南京を占領し、多くの犠牲を生みました。戦争は泥沼化し、中国国民党(蒋介石)と共産党(毛沢東)は抗日で一致します。

◎第二次世界大戦と転換 太平洋戦争が進む中、中国はアメリカ・イギリスと連携して日本に対抗しました。1945年、日本が敗戦すると、中国は戦勝国の一員となります。日本は植民地を放棄し、中国は台湾を取り戻しました。しかし国共内戦が再燃し、最終的に1949年に共産党が中華人民共和国を建国し、国民党は台湾に移ることとなります。

◎まとめ 近代の日中関係は、対等な交流ではなく、衝突と不信が中心でした。日本は「西洋列強と並ぶ」ことを目指し、中国に圧力をかけました。その結果、中国には「日本=侵略者」という記憶が刻まれ、日本には「中国=不安定な隣国」という認識が残りました。この時代の経験は、今なお両国の歴史認識問題に影響を与えています。

◆

*** 今週の教養講座(日中関係史④)

第4回 戦後~冷戦期:国交断絶から正常化へ

◎戦後の出発点 1945年、日本の敗戦によって日中関係は大きく変わりました。中国は戦勝国の一員として国際社会での地位を回復し、台湾を取り戻しました。しかし直後に国共内戦が再燃し、1949年に共産党が勝利して中華人民共和国が成立。国民党は台湾に逃れて中華民国を維持しました。アメリカや日本を含む西側諸国は長らく「中国=中華民国」とみなし、中華人民共和国を承認しませんでした。

◎日本と台湾の結びつき 戦後しばらく、日本はアメリカの占領下にあり、中国本土とは関係を持てませんでした。1952年、サンフランシスコ講和条約に基づき日本は独立を回復しますが、同時期に結ばれたのは台湾の中華民国との「日華平和条約」でした。日本と中華民国は公式な国交を持ち続け、本土の中国とは断絶状態となりました。

◎冷戦構造と中国 1950年代から60年代にかけて、世界は米ソ冷戦の二極構造に分かれました。中国は当初、ソ連と手を組みましたが、やがて対立が深まります。この間、日本はアメリカの同盟国として安全保障を優先し、中国との関係改善は進みませんでした。民間レベルでは「日中友好運動」や貿易が細々と続けられ、漢方薬、芸術交流など文化面でのつながりが保たれました。

◎中国の台頭とアメリカの変化 1970年代初頭、中国は国際的に孤立していましたが、アメリカのニクソン大統領が対中接近に転じました。背景には、ベトナム戦争の行き詰まりと、ソ連を牽制する必要があったからです。1971年、中国は国連に加盟し、中華民国(台湾)は国連から脱退しました。これにより「中国の代表権」は北京政府に移り、日本も方針転換を迫られることとなります。

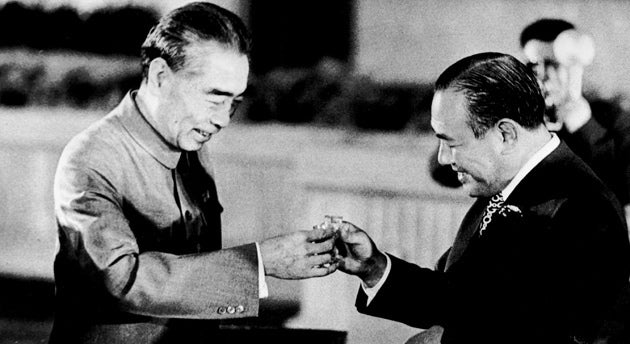

◎日中国交正常化(1972年) 1972年、田中角栄首相が訪中し、毛沢東・周恩来と会談。日中共同声明が発表され、日本は中華人民共和国を「唯一の合法政府」と承認しました。国交が正常化され、台湾との日華平和条約は終了しました。戦争責任については、中国側が「過去の戦争の責任は一部の軍国主義者にある」と述べ、賠償請求を放棄しました。「未来志向で関係を築こう」という姿勢が強調されました。

◎経済交流のはじまり 国交正常化ののち、日本と中国は経済面での結びつきを急速に深めます。日本からのODA(政府開発援助)や企業投資は、中国のインフラ整備や工業化に大きく貢献しました。一方で、歴史認識や台湾問題は依然として微妙なテーマとして残り、両国関係の「火種」となり続けました。

◎まとめ 戦後から冷戦期にかけて、日中関係は「断絶から和解」への大きな転換を経験しました。戦争の記憶を背負いながらも、1972年の国交正常化は両国にとって新しい出発点でした。ただし、台湾問題や歴史認識など、将来に禍根を残す課題も同時に抱えることとなりました。

◆

*** 今週の教養講座(日中関係史⑤)

第5回 現代:経済的結びつきと政治的摩擦

◎冷戦終結と経済協力の拡大 1990年代初頭、冷戦が終わり、米ソ対立の構図が崩れました。中国は改革開放政策を進め、日本企業は安価で豊富な労働力を求めて中国に進出。日本は中国にとって最大の投資国の1つとなり、自動車や家電などの製造拠点が相次いで建設されました。中国の急速な経済成長を、日本の技術・資本が支えたといえます。

◎天安門事件と政治的距離 しかし1989年の天安門事件は、西側諸国との関係に深い影を落としました。日本は比較的早く制裁を緩和し、日中関係を安定させようとしましたが、「人権問題」に関する立場の違いは今も続く課題です。

◎歴史認識問題 1990年代以降、歴史教科書問題や靖国神社参拝をめぐって、しばしば緊張が生じました。中国は「侵略の歴史を正しく認めていない」と批判し、日本側は「政治利用だ」と反発する場面もありました。両国の国民感情には「経済では必要、歴史では不信」という複雑な要素が絡み合っています。

◎台湾・安全保障の問題 台湾は依然として両国間の最大の敏感なテーマです。日本は「1つの中国」を認めていますが、台湾と経済・文化交流を続けています。尖閣諸島(中国名:釣魚島)をめぐる領有権問題は、両国の摩擦を激化させました。東シナ海での軍事的緊張は、21世紀の日中関係の不安定要因となっています。

◎経済依存と競争 2000年代、中国は世界貿易機関(WTO)に加盟して「世界の工場・市場」として成長。日本にとって最大の貿易相手国となりました。日本企業は中国市場を重視する一方、中国企業の台頭は日本に競争相手として立ちはだかっています。IT・AIや電気自動車などの分野では中国企業が急速に力をつけ、日本の産業に強い影響を与えています。

◎21世紀の課題と協力 両国は経済的には切っても切れない関係ですが、政治的信頼は必ずしも安定していません。温暖化対策や感染症対策など地球規模の課題では協力が不可欠であり、学術や観光など民間交流も盛んです。一方で、安全保障や価値観の違いから対立の火種は消えていません。

◎まとめ 現代の日中関係は「経済的パートナー」であると同時に「政治的ライバル」という2面性を持っています。歴史を通じて、日本は中国から多くを学び、中国は日本を時に模範、時に脅威と見てきました。両国が今後も平和的な共存を図るには、歴史を直視しつつ、互いの違いを認め、協力できる分野を広げる努力が求められます。