「戦後80年を問う」 小和田恆氏の日本記者クラブ講演(2025年10月20~24日)

*** 今週の教養講座(戦後80年を問う・小和田氏講演①)

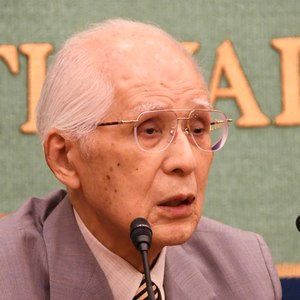

今週は高市首相が誕生の見通しです。首相の重要な役割の1つに「外交・安全保障」があります。元外務事務次官で、国際司法裁判所長を務めた小和田恆氏が9月、日本記者クラブの「戦後80年を問う」企画で、日本外交の歴史や日本の進むべき道について、講演をしました。雅子皇后の父として知られ、現在93歳。終戦時は中学1年生で、外務省入省後は10年近く、日韓国交正常化交渉に携わりました。要約を5回にわたって紹介します。戦後処理は今も続いていると言っています。

1.敗戦の歴史的評価と「戦後処理」の意味 毎年8月になると、テレビや新聞で沖縄戦、広島・長崎の原爆、東京大空襲など、国民の「受難(Victim)」を中心とした報道が多く見られる。国民がひどい目にあったことを記憶に残すことは大事だが、それだけでは全体像が見えない。被害があれば必ず加害がある。自らの犠牲を語るだけでなく、他者への加害をどう認識するか。それこそが成熟した戦後日本の課題だ。

近代日本は明治以来、西欧列強に伍するべく国家を近代化し、法制度や産業構造を整えた。日清・日露戦争に勝利したことで国際社会における地位を確立したが、その過程で「力による秩序」への傾斜が強まり、アジア諸国への侵出と支配を正当化していった。夏目漱石は「開化は借り物である」といったが、近代化が「模倣の成功」と「内省の欠如」を伴っていた。歴史学者・朝河貫一は、日本が列強に肩を並べたこと自体が、同時に危うい誘惑でもあったと振り返る。こうした「自己省察の芽」は戦前にも確かに存在したが、国家の声として定着する前に、戦争への加速がそれを押し潰した。

敗戦後、日本がまず直面したのは「戦後処理」という現実的かつ長期的な課題である。戦争で失われた生命と領土、そして国際的信用をどう取り戻すか。私も1950年代後半、外務省条約局に所属し、日韓国交正常化交渉に携わった。当時の交渉は、基本条約、請求権協定、地位協定、漁業協定、文化財返還、経済協力の6本柱で構成され、いずれも国と国の関係を法的に再構築する重い作業だった。文言の1つをめぐって数年単位の交渉が続き、最終的に1965年の国交正常化に至った。しかし、半世紀を経た今日に至っても、慰安婦問題や徴用工問題、歴史教科書問題などが再燃している。つまり、戦後処理は過去の一章として閉じられたわけではなく、世代を超えて更新され続ける「未完の課題」なのである。

この構造は韓国だけでなく、中国、東南アジア、ヨーロッパ、アフリカとの関係にも共通する。戦後日本が「被害の記憶」だけでなく「加害の記憶」を共有しようと努めるなら、相互理解の可能性は拡がる。1977年の福田ドクトリンが「心と心の触れ合いによる友好」を唱え、アジア諸国に非軍事・経済協力を約束したことは、その象徴であった。欧州との関係では、冷戦末期の1991年に「日・EC共同宣言」を締結し、アジアと欧州の価値を橋渡しする道を拓いた。また、アフリカでは1993年にTICAD(アフリカ開発会議)を立ち上げ、援助からパートナーシップへという理念転換を進めた。こうした外交の積み重ねは、「過去と向き合う努力」が「未来への協働」へと変わるプロセスであったといえる。

戦後処理は「終わった仕事」ではなく、「続いている仕事」だ。その本質は、条約や協定の署名ではなく、「過去をどう記憶し、未来へどう引き継ぐか」という社会的合意形成の過程にある。国家は条約で区切りをつけられても、人々の感情や記憶は線を引けない。だからこそ、被害と加害の双方を受け止め、世代を超えて伝える「記憶外交(diplomacy of remembrance)」が重要になる。ドイツのヴァイツゼッカー大統領が1985年に述べた「過去に目を閉ざす者は現在にも盲目である」という言葉を想起させる。戦争の記憶をただ痛みとして抱えるのではなく、他者の痛みを理解する倫理へと昇華させること。そこに日本外交の成熟が問われている。

この意味で、戦後処理とは「外交の終章」ではなく、「国家の成熟過程」である。条約・賠償・援助といった制度的な区切りの先に、人間的な和解の構築がある。日本の戦後外交は、まさにその長い坂道を上り続けている途上にあるのだ。

◆

*** 今週の教養講座(戦後80年を問う・小和田氏講演②)

2.国際秩序への復帰と日本の立ち位置の変化 敗戦によって国際社会から孤立した日本が再び世界に戻るまでには、長い道のりがあった。1933年の国際連盟脱退以降、日本は自ら国際秩序の外に身を置き、軍事的対抗と排外的ナショナリズムに傾斜した。敗戦後、占領期を経て国家主権を回復するまでの7年間は、いわば「国際社会に戻るための準備期間」であった。1956年の国際連合加盟は、その象徴的な瞬間である。ソ連の拒否権を回避するため、日ソ共同宣言が政治的条件として整えられ、日本は初めて「戦勝国の承認」を得て国際社会に正式復帰した。これは単なる外交的儀式ではなく、「日本がもはや世界秩序を壊す側ではなく、支える側に立つ」という明確な意思表明でもあった。

戦後の日本外交は、当初は安全保障上の制約の中で、経済成長を通じた「平和国家」としての信頼回復を目指した。アメリカの庇護の下で発展した戦後日本は、当初は受動的な存在にとどまっていたが、1960年代に入りOECD加盟、1964年の東京オリンピック開催を経て、経済的・技術的な影響力を国際社会に示すようになる。1970年代には、第一次石油危機やベトナム戦争後の国際不安定化のなかで、エネルギー・通商・金融政策の連携を目的とする先進国首脳会議(G7)に招かれた。1975年の第1回ランブイエ・サミットへの参加は、戦後日本が「世界の議論の場」に座るようになった象徴的な出来事である。

これは単なる「席への復帰」ではなく、「秩序を支える責任の自覚」である。すなわち、国際社会における地位とは、発言権ではなく、行動責任によって裏づけられるものだ。G7での議論は、もはやアメリカの同調者としてではなく、エネルギー・貿易・開発といった地球的課題に対して自らの見解を提示する機会であった。三木武夫・福田赳夫政権期には、国際会議での発言内容に「日本が世界公共財の一部を担う」という意識が芽生えた。これは“from participation to commitment”(参加から関与へ)の転換である。つまり、「国際社会の一員である」という受動的な立場から、「国際秩序を形づくる主体として責任を果たす」という能動的な立場への転換である。

1980年代以降、日本は経済大国として世界第2位のGDPを維持し、経済力による発言力を高めていく。しかし、経済的成功と外交的成熟は別の次元である。経済力が強まるほど、国際的責任は重くなる。湾岸戦争(1990-91)において日本は130億ドルの資金援助を行いながら、「血を流していない」という批判を浴びた。この経験は、日本の国際貢献の在り方を根本から問い直す契機となった。結果として1992年のPKO協力法制定につながり、自衛隊が国連平和維持活動に初めて参加する道が開かれた。これは憲法上の制約を維持しつつ、国際社会の一員として現実的に責任を果たす新しいモデルを模索した転機である。

経済成長率や人口規模で日本の衰退を語るのは表層的だ。むしろ、成熟した社会として非軍事的分野でどれだけの国際公共財を供給できるかが問われている。たとえば環境問題、エネルギー転換、感染症、教育、法制度支援など、日本が得意とする分野で世界の合意形成をリードすることこそが、21世紀の「秩序を支える外交」である。

戦後の日本外交を貫く軸は、①アメリカとの同盟関係、②アジアとの和解と協力、③国際機関との制度的連携の3本柱に整理できる。これらは単なる「政策」ではなく、「国際秩序の中での位置づけ」を定義する座標軸である。冷戦構造が崩れた今日、日本は「どの陣営に属するか」ではなく、「どのような原理を支えるか」という価値判断を迫られている。軍事的抑止の外側で、制度と信頼を積み重ねることが日本の持ち味であり、それは「静かな国際貢献」である。

戦後の日本外交は単なる「復帰」ではなく、自己更新の連続である。国際社会に戻るとは、単に席に着くことではなく、「その席に何を持ち込むか」を問われる行為である。世界が分断と不信の時代に再び入りつつある今こそ、日本はその問いに新たな答えを提示する責任がある。

◆

*** 今週の教養講座(戦後80年を問う・小和田氏講演③)

3.冷戦の開幕と終焉が歴史的に示したもの 第二次世界大戦が終結した直後、国際社会は新しい秩序を構築しようとした。その中心に据えられたのが国際連合である。その理念は「多層的秩序(layered order)」である。1943年のテヘラン会談で、ルーズベルト、チャーチル、スターリンの3首脳が合意したのは、5大国(米・英・仏・ソ・中)が安全保障理事会常任理事国として世界の「警察官」となる構想であった。主権平等と内政不干渉というウェストファリア体制の原理を残しつつ、必要に応じて超える「調整的主権」の試みである。しかし、理想は早々に現実の壁に直面する。ソ連が東欧諸国に影響圏を拡げ、米国がマーシャル・プランで西側陣営を固めたことで、世界は再び対立軸へと分断された。これが冷戦の幕開けである。

冷戦下の国際秩序は、表面的には核抑止による「恐怖の均衡」で安定を保ったが、実質的には代理戦争とイデオロギー競争が世界各地に拡散した。国連安保理は米ソの拒否権行使によってしばしば機能不全に陥り、「世界政府」としての理想は遠のいた。この時代は、制度の形は整っても、正統性と実効性が乖離した時代だった。つまり、法の体系は整備されたが、現実の政治がそれを支えきれなかったのである。

それでも国際社会は、完全な破局を避ける知恵を働かせた。たとえばキューバ危機(1962)は、偶発的な核戦争寸前まで行きながら、最後の段階で「通信と交渉のルート」を維持したことで最悪を免れた。これは「理性による抑止の勝利」である。同時に、それは「軍事力では秩序をつくれない」という逆説を突きつけた事件でもあった。以後、米ソは直接衝突を避け、核兵器の制限やデタント政策を通じて「管理された対立」を模索する。国際法的にも、1968年の核拡散防止条約(NPT)や1975年のヘルシンキ最終文書が成立し、「共存のルールづくり」が進んだ。

しかし、この「安定した不安定」は永遠ではなかった。1989年のベルリンの壁崩壊とソ連邦の解体により、冷戦は静かに終わる。アメリカでは「自由主義の勝利」「歴史の終わり」(フランシス・フクヤマ)といった楽観論が広がった。だが、その見方は正しくない。ソ連の崩壊は「戦いの勝利」ではなく「システムの自壊」であり、自由主義が万能になったわけではない。むしろ、「正義の名を掲げる体制ほど危うい」という歴史の皮肉を再認識すべきだ。資本主義もまた絶対ではない。市場万能主義が格差や環境破壊を拡大させ、民主主義そのものの信頼を揺るがしているからである。

冷戦の終焉が示した最大の教訓は、「敵の消滅が平和を意味しない」ということだ。対立の構造が崩れた後に残ったのは、民族紛争、宗教対立、国家崩壊、難民問題など、多層的な不安定であった。世界は「国家間の戦争」から「国家内の戦争」へと重心を移し、国際法が想定していた秩序の枠組みそのものが揺らいだ。冷戦の終わりは、法と政治の再接続を迫る新しい出発点であった。つまり、国際法を理念の体系として保つだけでなく、現実の政治の中でどう運用し、いかに実効性を持たせるかという課題が改めて突きつけられたのだ。

この点で、日本には独自の使命がある。敗戦国として国際法の重要性を身にしみて理解し、かつ軍事的手段に頼らず平和を築いてきた経験をもつ日本は、法と現実の橋渡しを行う「制度の設計者」として貢献できる。たとえば、PKO、軍縮、環境条約、人権外交など、非軍事分野での制度構築において日本の果たしてきた役割は小さくない。冷戦後の多極化世界においては、軍事力や経済力だけでなく、「ルールづくり」の力が国家の影響力を決定づける。

冷戦の終焉とは、国家中心の秩序から人間中心の秩序への転換である。安全保障の焦点は、領土や主権よりも、人権、環境、貧困、教育、医療といった「人間の安全保障」へと移った。こうした価値の変化は、冷戦の勝者による単一の秩序ではなく、多元的な価値観の共存を前提とする「柔らかい国際秩序(soft order)」の始まりである。

つまり冷戦は、「力の均衡が秩序を生む」という古典的リアリズムの限界を露呈させ、国際社会が「共存の技術」と「制度の知恵」を磨く契機となった。日本はこの新しい時代において、現実主義の冷徹さと理想主義の倫理を両立させる知恵の仲介者たれと言いたい。冷戦の終焉は終わりではなく、国際秩序の成熟へ向かう長い助走の始まりだったのである。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年10月23日号(転送禁止)~~~

*** 今週の教養講座(戦後80年を問う・小和田氏講演④)

4.グローバル化の本質と日本の役割 「グローバル化」という言葉は、単なる経済現象としてではなく、人類史の転換点として捉えるべきだ。その核心は、地球という1つの生態系の中で、国家や民族がもはや切り離されて存在しえないという現実の自覚である。これまでのグローバル化論は、しばしば貿易自由化、物流・金融の統合、情報通信の高速化といった「利便の側面」に焦点を当ててきた。しかし、それはグローバル化の表層にすぎない。本質は「相互依存の深化」と「リスクの共有化」であり、それは人類が初めて「運命共同体としての地球社会」を意識せざるを得なくなった段階に入ったことを意味する。

その典型例が気候変動と感染症である。地球温暖化は特定の地域の問題ではなく、北極の氷の融解、海面上昇、極端気象を通じて、国境を越えて人間社会の存立を脅かしている。新型コロナウイルスのパンデミックも同様で、国家の境界を軽々と超えて拡散し、経済と医療の両面で世界を同時に揺さぶった。これらの現象が示すのは、国家中心の安全保障や経済競争の発想では対処できない課題が急増しているということである。すなわち、地球規模の公共財(global public goods)をどう管理し、各国の利害をどう調整するかが、21世紀の国際秩序を左右する。

だが現実には、グローバル課題に対する国際的合意はきわめて脆弱だ。京都議定書(1997)やパリ協定(2015)は一定の枠組みを整えたが、努力目標にとどまり、強制力を欠いている。先進国と途上国の間には、歴史的排出量をめぐる「気候正義(climate justice)」の対立がある。先進国は脱炭素を唱えつつ、過去の温室効果ガス排出の責任を十分に果たしていない。途上国は「成長の機会を奪うな」と訴える。公平性と実効性をどう両立させるか。この難題を解く鍵は、科学技術の力と、合意形成の知恵を併せ持つ国がどれだけ存在するかにかかっている。

ここに日本の独自の使命がある。日本は、軍事的強国ではなく、技術・制度・信頼で世界に貢献してきた国である。原子力と再生可能エネルギー、蓄電技術、水素・アンモニア燃料、そして核融合など、異なるエネルギー源を現実的に組み合わせ、移行期の社会構造をどう設計するか。日本はこれを「データと実績」に基づいて世界に示すことができる数少ない国の一つだ。環境・防災・医療・教育・食料といった分野で、制度と科学を統合する政策設計力こそが日本の強みであり、これを国際社会に還元することが「非軍事のリーダーシップ」である。

グローバル化を支えるのは信頼の技術である。経済活動が国境を越え、情報が瞬時に共有される時代において、国際秩序の安定を左右するのは最終的に「信頼の質」だ。日本は戦後長く、軍事ではなく経済・文化・技術協力を通じて信頼を積み上げてきた。この「信頼資本(trust capital)」を外交にどう転用するかが次の課題である。具体的には、科学的データに基づく合意形成、法制度の透明性、技術移転の公平性など、「説得による影響力」を確立することが求められている。

グローバル化は「価値観の多様化」とは矛盾しない。多様な文化や宗教、発展段階が並存する中で、普遍的な原則を共有するには「共通の語彙」と「調整の制度」が必要になる。国連やG20のような多国間枠組みだけでなく、地域連携、企業連携、市民社会の動きも含めた「ネットワーク型外交」が重要になる。日本はアジアと欧州、米国をつなぐ中間的位置にあり、異なる価値観を調停する「媒介国家」としての潜在力を持つ。これは「合意を紡ぐ文化的力」だ。日本社会が持つ協調性や慎重な議論の積み重ねは、グローバル時代の新しい外交資源になりうる。

総じて、グローバル化の時代における日本の役割は、「右肩下がりの国」ではなく、「成熟社会としての知恵の供給国」である。経済規模の縮小を悲観するよりも、知識・制度・倫理・技術を統合し、地球規模の問題解決を設計できる国こそが、真の意味での「先進国」である。軍事的競争の時代を超えて、科学技術と説得を武器に、国際社会の共通課題を解く仲介役——その道を日本が歩むとき、戦後80年の成熟は初めて実を結ぶだろう。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年10月24日号(転送禁止)~~~

*** 今週の教養講座(戦後80年を問う・小和田氏講演⑤)

5.国際法と国際政治の接点――法の正義と現実の力をどう調和させるか 質疑応答のテーマは、「法と政治の関係」「戦争と抑止」「民主主義の行方」「隣国との関係」「日本の憲法と国際法」など多岐にわたった。共通する根底の問題は、国際法の正義と現実政治の力をどう調和させるかである。

質問「ロシアのウクライナ侵攻に関してだが、法の支配はもはや機能していないのではないか」 ▼小和田氏「国際法が敗れたわけではない。侵略の行為が国際法違反であることを、国際社会がこれほど明確に認識したこと自体が、法の生きている証拠である。法は常に破られる可能性を前提に存在する。重要なのは、破った者に対し、国際社会がどのように反応し、どのような規範を再確認するかである。国際法は完全な秩序ではなく、人類の最低限の合意を保つ防波堤である」

質問「ロシアのように常任理事国が違反した場合、国連は無力ではないか」 ▼小和田氏「国連は万能ではないが、不可欠である。アメリカ抜きの国連も、ロシア抜きの国連も成立しない。したがって、国連を機能させるには、制度の外側から各国を説得し、再び公共性の枠に引き戻す努力が必要だと述べた。その意味で、日本や欧州は米国とロシアの間に立ち、バランスをとる触媒国家(catalyst state)の役割を果たすべきだ。力による一方的変更を拒みつつも、完全な断絶ではなく、対話と交渉のルートを残す。それが外交の技術であり、法と政治の交差点に立つ日本の責務である」

質問「第三次世界大戦の可能性はあるのか」 ▼小和田氏「最大の鍵は核抑止の管理にある。プーチン大統領を暴走させないためには、核を使えばロシア自身が滅びるという現実を彼に理解させることだ。すなわち『理性的抑止(rational deterrence)』の維持が必要である。ここで重要なのは、宥和政策ではなく『越えてはならない一線』を明確にした上で、誤算を防ぐ危機管理を構築することだ。外交とは、相手の思考の範囲を読み取り、破滅を避ける可能性を最大化する「知恵の技術」である」

質問「民主主義と権威主義の対立についてどう考えるか」 ▼小和田氏「まだ決着はついていない。人間の尊厳を重んじる方向に、人類の歴史は緩やかに進んでいる。対人地雷禁止条約がその例だ。この条約は、軍事的には米・ロ・中などが署名していないにもかかわらず、市民社会の声が各国政府を動かし、国際規範を前進させた画期的な出来事である。国家ではなく市民が国際法を動かした。そこに希望がある。核兵器禁止条約も同じ潮流の延長線上にあり、理想と現実をどう橋渡しするかは今後の課題である」

質問「日韓関係をどうすればいいか」 ▼小和田氏「感情を法で縛ることはできないが、法的枠組みを維持することが感情の暴走を防ぐ。たとえば徴用工や慰安婦の問題においては、条約に基づく原則(最終的かつ不可逆的な解決)を堅持しつつ、同時に人間的配慮を伴う政治的柔軟性を持たねばならない。法の原則を譲ることは秩序の崩壊につながるが、法の適用に温度を与えることは可能である。法の冷たさと人間の温かさ、その両方を使いこなすことが成熟した国家の外交だ」

質問「日本の憲法と国際法の関係についてどう考えるか」 ▼小和田氏「日本を縛っているのは国際法ではなく、国内での憲法解釈の運用である。国際法上、日本が国際貢献や安全保障に積極的に関与することに制約はない。制約を作っているのは、むしろ国内政治の意思決定の遅さであり、国民の理解と支持を得ながら柔軟に解釈と制度を整える努力が必要だ。つまり、法は枠ではなく、可能性を開くルールであり、それをどう生かすかが政治の責任である」

▼小和田氏まとめ「国際法は理念を与え、外交は現実を近づける努力である。理想だけでは動かないが、理想を失えば方向を見失う。だからこそ日本は、軍事力ではなく、法と制度、科学とデータ、対話と説得によって現実を少しずつ理想に近づける『制度の建築家』であり続けるべきだ。法と政治の緊張の中でこそ、外交の知恵が磨かれる。それが戦後80年の教訓であり、これからの日本が世界に果たすべき使命である」