11月3~7日(教養講座:ノーベル経済学賞の示唆)

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年11月3日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(31~2日)

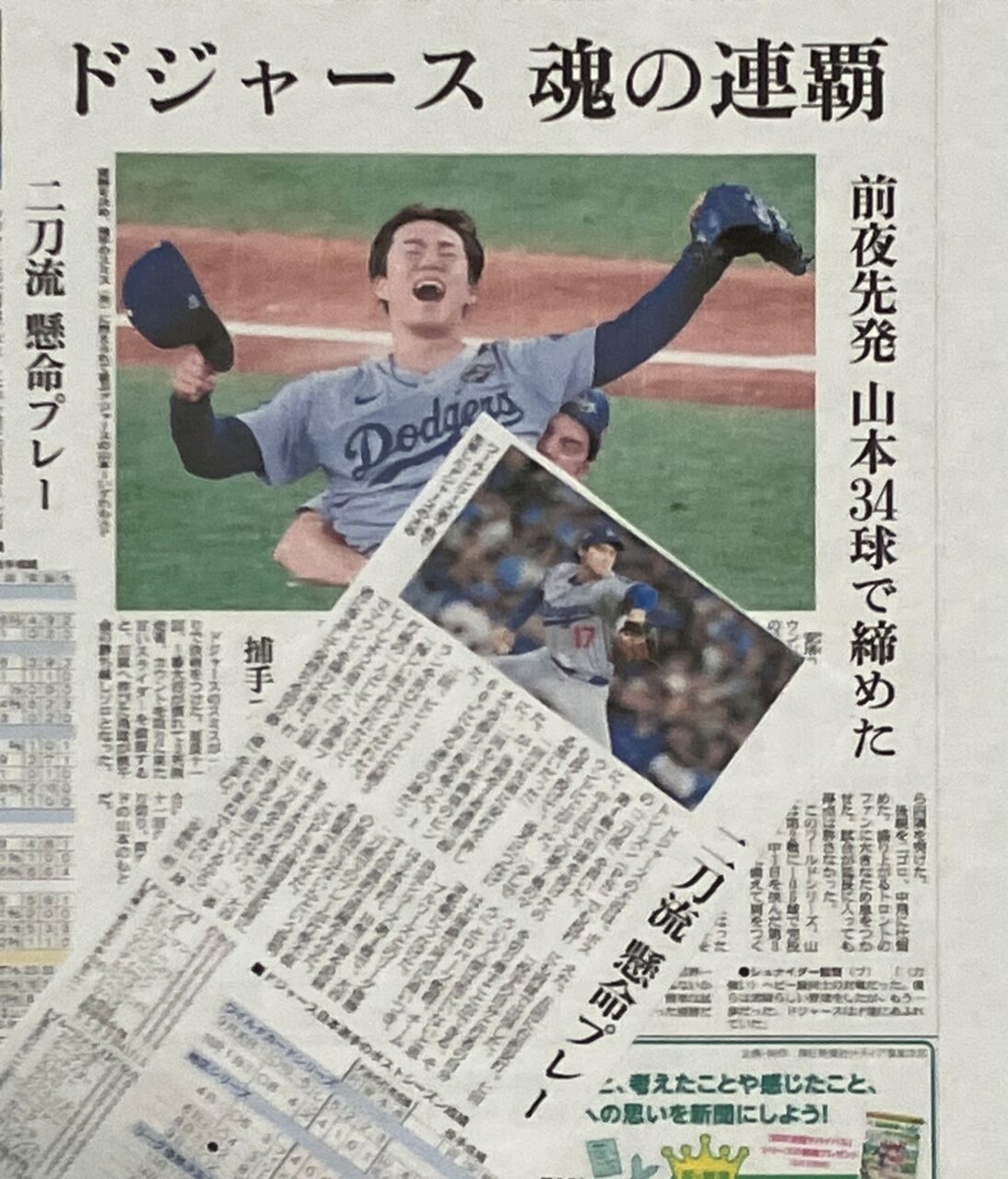

◎ドジャース ワールドシリーズ 初の連覇 山本由伸がMVP | NHKニュース →ドジャースが初の連覇を達成した。最終戦にリリーフで登板して3勝目をあげた山本がMVPを獲得した。シリーズを通して大谷と佐々木も活躍し、日本人の記憶に深く残った。しびれる試合の連続で、大リーグのタフさにも驚かされた。延長は無制限で、18回の死闘があった。移動で時差のある試合をこなし、先発投手もリリーフ登板で全員野球。昼前の試合でしっかりテレビ観戦できた人も多かったのではないか。

◎“双方の意思疎通が重要”認識一致 高市首相 懸念も伝える | NHKニュース →日中首脳会談が開かれ、「戦略的互恵関係」をキーワードに意思疎通の重要性を確認した。高市首相は懸念事項も伝えたが、全体として無難な初顔合わせだった。首相は就任直後の外交ウィークだったが、現実的対応と愛嬌で高いパフォーマンスだったと評価される。今週からは少数与党の国会・内政が焦点。真価が問われる。

◎26年前の名古屋主婦殺害事件 60代女の容疑者を殺人容疑で逮捕 | NHKニュース →26年前の殺人事件の容疑者逮捕だけでも驚きだが、被害者の夫と高校の同級生で、同じテニス部だったことはもっと驚きだ。夏から事情聴取を受け、当初はDNAの提供を拒んでいた。その後一致が判明して自首した。動機が焦点だが、裁判まで明らかにならないかもしれない。事実は小説より奇なり、か。

◎ガソリン暫定税率、年末廃止 財源は先送り―与野党6党合意:時事ドットコム →ガソリンの暫定税率を年末に廃止することで、与野党が合意した。自民党は来年を主張していたが、少数与党のため野党に歩み寄った。地方も含めて年間1.5兆円の財源は未定。今後、こうしたテーマが多くなりそうだ。財源問題は与野党共通の課題だ。ガソリンを安くするとCO2が増加する問題もある。

◎伊東市長が失職 議会2度目の不信任―静岡:時事ドットコム →静岡県の田久保伊東市長が、やっと失職した。12月14日投開票とみられる市長選に出馬するかどうかが当面の焦点だが、法律の想定していない事態を半年も続けた。政治家や法律のあり方が本質的な課題だろう。政治家として、人としての良識を期待したいが・・・

*** 「今日の名言」

◎明治天皇(1852年11月3日誕生)

「江戸城は広いな」 「日本人としての心を常に磨きなさい。たとえ世の中が安泰の時代であろうとも」 「思い一つで努力すれば、どんなことでも実現しないわけがない」 「空に届きそうなほどの高い山であろうとも、登ろうとする想いさえあれば、道はみつかるものだ」 「たとえ他人よりも遅れをとろうとも、正しき道を踏み外してはならない」 「どれだけ家が富み飽くほどの財産を築いたとしても、この世における自身の務めを怠ってはいけない」 「共に助け合い睦び合い切磋琢磨して向上していく友がいてこそ、世に出て活躍する力となる」 「人の上に立つ者は、自身の行いが正しいかを常に自身で問わなければならない」 「器の形に従いながらも岩をも通す、水の力に学びなさい」 「広き世の中で活躍しようとする者は、細事に心を費やしてはならない」

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆①)

2024年のノーベル経済学賞は、アメリカの経済学者ダロン・アセモグル、サイモン・ジョンソン、ジェームズ・A・ロビンソンの3人に贈られた。彼らが明らかにしたのは、「国の豊かさや貧しさを決めるのは、自然環境や文化ではなく『制度』である」ということだ。トランプ大統領の登場や中国やインドの台頭、地球規模の格差拡大などで、世界の経済秩序は大きく動揺している。彼らの理論が及ぼす現代への示唆は多い。生成AIを使って3人の理論を現代に応用し、高校生にもわかるように説明してもらった。

【1】概要:国の豊かさを決めるのは「制度」 ここでいう「制度(institutions)」とは、政治の仕組みや法律、教育制度、経済ルールなど、社会の基本的な仕組み全体を指す。彼らは世界各国の歴史を分析し、制度が人々の行動を決め、長い時間をかけて国の運命を左右することを示した。

制度を2種類に分けて考える。「包摂的制度(inclusive institutions)」とは、誰もが参加でき、努力が報われる仕組みのこと。選挙や教育、自由な経済活動がこれにあたる。逆に「収奪的制度(extractive institutions)」は、一部の人だけが権力や富を独占し、他の人は参加できない社会。包摂的と収奪的の対比が、大きなポイントだ。

たとえば、ヨーロッパが植民地を広げていた時代、入植地の環境によって導入される制度は異なった。病気が多くて住みにくい場所では、現地の人々を支配する「収奪的制度」がつくられ、豊かな地域では、定住者が自らの社会を築く「包摂的制度」が整った。その違いが数百年後の経済格差につながった。これが3人の研究の核心である。

この理論の優れた点は、「歴史をデータで検証した」ことだ。過去の制度の違いが、現代の経済成長や民主主義の差を生むと実証した。制度は1度できると簡単には変わらない。悪い制度は既得権を持つ人々によって守られ、長く続いてしまう。しかし歴史を見れば、大きな改革や外からの刺激(戦争・革命・技術変化など)が、制度を変えるきっかけになることも多い。

この理論は、今の世界にも大きなヒントを与えている。国だけでなく、企業や学校、地域社会も「包摂的」か「収奪的」か、で未来が変わる。つまり、みんなが参加できる制度をどうつくるか。それが社会の豊かさを決める時代なのだ。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年11月4日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(3日)

◎国会 きょうから代表質問 高市政権発足後 初の論戦へ | NHKニュース | 高市内閣、国会、衆議院 →外交ウィークを予想以上の注目で乗り越えた高市首相がきょう、所信表明演説に対する代表質問を受ける。初めての国会論戦で、物価高を受けた経済対策や成長戦略、政治とカネ、衆議院議員の定数削減などがテーマ。不安定な少数与党で、未知数の政権運営の手腕が問われる。

◎名古屋女性殺害事件 容疑者 事件後も市内で家族と居住か | NHKニュース →被害者の夫と高校時代に同級生だった女性が犯人だった名古屋市の女性殺害事件。容疑者は26年前の事件当時、被害者宅から10キロほど離れた場所に住み、10年前からは2キロしかない今の自宅に引っ越した。「毎日が不安だった」と供述しているが、具体的な動機はまだ明らかになっていない。

◎首脳会談意向、北朝鮮に伝達 高市首相「拉致」集会に初出席:時事ドットコム →高市首相が北朝鮮の金正恩総書記に会談を申し入れていることを明らかにした。拉致問題の集会に出席し、「拉致問題が解決すれば、北朝鮮も国際社会も大きな利益を得ることになる。私が先頭に立って果敢に行動する」と強い意欲を示した。就任直後の打診というが、秘策があるのだろうか。

◎「トリプルレッド」崩壊焦点 下院多数の行方注目―区割り変更、情勢左右・米中間選挙:時事ドットコム →トランプ政権への審判となるアメリカの中間選挙までちょうど1年。時事通信が情勢を分析した。今は上下両院ともトランプ大統領の共和党が多数派だが、逆転が予想されるのが下院。政権党には常に不利で、共和党は今より2議席減れば逆転を許す。このため共和党系知事は自党に有利なように選挙区を組み替える「ゲリマンダー」を実施。対抗して民主党系知事のカリフォルニア州も変更の提案をしている。やりすぎだと思えるが、中間選挙の結果は世界に影響する。

◎東京、近畿で木枯らし1号 気象庁:時事ドットコム →もう木枯らしが吹いた。例年より4日早い。この間までの酷暑から冬に一直線。本当に秋がなくなっている。

*** 「今日の名言」

◎司馬遷(中国の歴史家。紀元前87年ころ11月6日死去)

「千軍は得易きも、一将は求め難し(軍兵は容易に集められるが、それを統率する武将を得るのは難しい)」 「士は、己を知る者のために死す(人間は自分のことを認めてくれる人には、命を捨てることもいとわず尽くすものだ)」 「隗より始めよ(物事を始めるなら、まず自分から始めなければ誰もついてはこない)」 「鶏口となるとも、牛後となるなかれ(大きな集団の尻尾にぶら下がるような存在になるくらいなら、小さな集団の先頭に立って戦うべし)」 「人生は、白駒の隙を過ぐるが如し(人生とは、白馬が走り過ぎるのを壁の隙間からちらっと見るようにあっと言う間に過ぎていくものだ)」 「人窮すれば天を呼ぶ(人はどうしたらよいかわからなくなると、神を頼りにするものだ)」 「剣は一人の敵、学ぶに足らず(剣術は一人を相手とする技であるから、天下に望みをいだく者は万人を相手とする兵法を学ぶべきだ)」 「遠交近攻(遠い国と親しくして近い国を攻め取る策)」

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆②)

【2】日本への示唆:明治・戦後に続く「第三の改革期」へ

アセモグルたちの考え方を日本に当てはめると、私たちの歴史はまさに「制度の力」で発展してきたことがよくわかる。日本は自然資源が豊富な国ではないが、制度を変えることで何度も成長の道を切り開いてきたのである。

江戸時代の日本は、厳しい身分制度によって社会が支配されていた。武士、農民、職人、商人といった身分の壁は高く、政治も一部の支配層に握られていた。これは、アセモグルの言う「収奪的制度」に近いもので、社会の多くの人が新しいことに挑戦したくても自由が限られていた。だが、明治維新によって状況は大きく変わる。封建的な制度を壊し、四民平等のもとで教育制度を整備し、徴兵制や議会制度を導入するなど、国民全体が国づくりに参加できる仕組みがつくられた。これが「包摂的制度」への転換であり、日本がわずか数十年で近代国家の仲間入りを果たした原動力だった。

次の大きな制度の転換は、第二次世界大戦後である。敗戦によって日本は焼け野原となったが、新しい憲法のもとで民主主義を導入し、財閥解体や土地改革、教育の自由化を進めた。これもまた制度の刷新であり、「個人の努力が報われる社会」を支える基礎となった。その結果、戦後の日本は世界でもまれに見る高度経済成長を実現し、豊かな国へと変貌した。つまり、日本は2度の大きな制度改革によって社会の停滞を打ち破ってきた国なのだ。

しかし現在の日本を見渡すと、その「制度を変える力」が弱まっているように見える。少子高齢化が進み、社会保障制度は時代の変化に追いついていない。政治は世襲議員や長期政権が多く、新しい発想が生まれにくい。企業も終身雇用や年功序列が根強く残り、若者が自由に挑戦できる環境とは言いがたい。こうした状況は、アセモグルの理論でいえば「収奪的制度」に近づきつつある兆候である。つまり、特定の世代や組織が利益を守るために、社会の新しい芽を押しつぶしてしまう構造が生まれているのだ。

アセモグルたちの理論に照らすと、いまの日本はまさに「第3の制度改革期」に立っている。次の時代を支えるには、若い世代や女性の意見を政策に反映させる新しい政治制度が必要だ。子育て世帯を支援し、働き方の多様化に対応した社会保障制度を築くことも欠かせない。そして、AIやデジタル技術を生かした産業を育てるためのルールを整えることも、未来への投資となる。制度は過去の遺産ではなく、未来をつくる設計図である。日本が再び成長するためには、古い制度に安住するのではなく、時代に合わせて勇気を持って更新していく必要がある。明治や戦後のように、いまこそ社会全体が「制度を変える勇気」を取り戻すべき時期に来ている。私たち1人ひとりの意識と行動が、その変化の原動力になるのだ。

~~<< 長谷川塾メルマガについて >>~~

文章は、書き方と知識・教養が2本柱です。知識・教養をつけるためには習慣が大切で、月曜から金曜日の朝、時事と教養の2本をテーマに送信します。考えるきっかけにしてください。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年11月5日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(4日)

◎「日本成長戦略本部」設置 高市総理大臣 AI 造船 防衛産業など17分野ごと担当閣僚 来年夏策定へ | NHKニュース →高市政権が日本成長戦略本部を設置し、重点17分野を決めた。防衛など論争のある分野を除けば、コンセンサスがありそうだ。本部長に岸田元首相をすえ、党内バランスにも配慮した。来年夏に戦略を発表するというが、遅すぎないか。今年度中の中間構想が必要ではないか。

◎高市政権発足後 初の衆議院代表質問 議員定数削減など論戦 | NHKニュース →新政権初の代表質問があった。高市首相は安全運転の答弁で、大きなニュースはなかった。焦点になりそうなテーマは、議員定数の削減。維新が与党入りで最優先課題に掲げたが、広い合意が必要で多数決で突っ走りにくいテーマ。自民党内にも反対がある。首相は維新と国会の板挟みになる可能性もある。

◎外国人政策 初の関係閣僚会議 来年1月めど考え方取りまとめへ | NHKニュース →参院選で注目された外国人政策について、政府は来年1月に考え方をまとめる。参政党の躍進で脚光を浴びたが、不安や不満が社会的弱者に向う社会は健全ではない。現状認識を共有した上で、ルールと共生のバランスが必要になる。

◎維新・藤田氏「法的に適正」 「公金支出」巡り辞任否定:時事ドットコム →維新の藤田代表が、公設第一秘書の会社に機関紙ビラ印刷費の名目で約2000万円を発注していたと赤旗が報じた。大半は税金の政党交付金からだが、藤田代表は「法的に問題はない」と反論する。与党の一員になると、見る目は一段と厳しくなる。藤田代表は赤旗記者の名刺を「X」で公開し、批判を受けている。

◎伊東市長選12月14日投開票 N党立花氏が出馬意向―静岡:時事ドットコム →静岡県伊東市の市長選挙が12月14日投開票に決まったが、NHKの立花孝志党首が立候補の意向を示した。立候補の権利は誰にでもあるが、いつもお騒がせで真摯な候補者とは言えない。伊東市がまた悪い意味で注目されてしまう。

*** 「今日の名言」

◎佐藤愛子(作家。11月5日は102歳の誕生日)

「長生きしたいとは思っていませんでした。わがままですから。人にどう思われるかなどと考えているとだめですね」 「どんな育ちをしたって、100歳になれば独りぼっちですよ。受け入れるしかないですね」 「孤独と折り合うということはできません。できないから、踏ん張って受け止めている」 「いまの世の中を一言で言えば『いちいちうるせえな』。これに尽きますよ」 「私だって特別才能があったから作家になったのではありません。書くこと以外できなかったのです。まあ、おかげでわがままに生きられたのはよかったですけどね」 「好きに生きればいい。才能があるかないかなんて熱心に考えなくてもいいのです。人生なんてなるようにしかならないのだから」 「損得勘定に長けていることが賢い生き方のように思われているようですが、お金がたくさんあれば強いかといったら、そんなことはありません。むしろ強いのは、お金やモノに執着しない人のほうでしょうね」

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆③)

【3】欧米への示唆:民主主義を守るのは選挙ではなく「制度の質」

アセモグルたちの理論は、アメリカやヨーロッパの先進国に対しても、深い警鐘を鳴らしている。これまで欧米の国々は、自由と民主主義を社会の土台として発展してきた。教育制度が整い、法の支配が確立し、市場経済が自由に機能する――こうした「包摂的制度」によって、誰もが努力すれば報われる社会が築かれてきた。しかし今、その基盤が静かに揺らぎ始めている。

アメリカでは、巨大IT企業や金融業が莫大な富を生み出し、その利益がごく一部の層に集中している。中間層は次第にやせ細り、貧富の格差は過去数十年で最大級に広がった。選挙では莫大な資金を持つ企業や政治団体の影響が強く、一般の市民の声が政策に反映されにくくなっている。これはまさに、「包摂的制度」が徐々に「収奪的制度」に変わりつつある兆候だといえる。制度が開かれているように見えて、実際にはごく少数のエリート層によって支配されている。それが現代アメリカの危うい姿である。

ヨーロッパでも、制度のゆがみが目立ち始めている。移民・難民問題や地域間格差が深刻化し、社会の分断が進行している。グローバル化やEU統合による恩恵が一部の都市部に偏り、地方や労働者層が取り残されている。その結果、不満が噴き出し、極端なナショナリズムや排外主義が台頭している。英国のEU離脱(ブレグジット)や、極右政党の支持拡大は、まさに制度への信頼が崩れた結果といえる。

アセモグルは、「制度は一度つくられたら永遠に続くものではない。常に手入れと修正が必要だ」と繰り返し強調している。どんなに選挙が定期的に行われていても、その制度が一部の利益のために使われれば、民主主義は形だけのものになってしまう。つまり、「選挙の数」ではなく、「制度の質」こそが民主主義を支える土台なのである。

現代では、AIや自動化の進展が新たな課題を生んでいる。技術の発展は、経済を効率化する一方で、雇用の格差や情報の偏りを拡大する危険性もある。アセモグルは、「技術の進歩が社会を豊かにするか、不平等を固定化するかは、制度の設計にかかっている」と指摘する。もし制度が不十分であれば、AIの恩恵は一部の企業や専門家に集中し、多くの人々は取り残されるだろう。しかし、教育や税制、社会保障を工夫すれば、技術は人々に新しい機会をもたらすこともできる。つまり、技術そのものが善悪を決めるのではなく、それをどう使うかを決める「制度」がカギを握っているのだ。

民主主義とは、単に投票で代表を選ぶことではない。誰もが意見を言い、社会づくりに参加でき、成果を公平に分かち合える仕組みを整えることこそが、本当の民主主義の姿である。欧米が直面している最大の課題は、この「制度の包摂性」をどう取り戻すかという点にある。アセモグルたちの理論は、欧米に「自由社会は放っておいても続くものではない」と教えている。民主主義を守るのは、選挙の回数ではなく、制度の公平さと透明性である。制度を絶えず見直し、すべての人が参加できる社会を維持する努力こそが、自由と繁栄を次の世代へつなぐ唯一の道である。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年11月6日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(5日)

◎NY市長選など3選挙で民主党候補当選 来年の中間選挙へ攻防激化 | NHKニュース →ニューヨーク市長、バージニア州知事、ニュージャージー州知事の選挙で、民主党候補が勝利した。トランプ政権の先行きを占う来年11月の中間選挙に向けて注目されていた。ニューヨーク市のマブダニ氏は、初のイスラム教徒市長で、34歳、アフリカ出身、左派と異例ずくめ。バージニアは選挙ごとに民主党と共和党で揺れ動くスイングステート。これまで共和党知事だったが、同党の候補を破った。トランプ大統領の人気は経済の低迷で陰りが出ている。

◎株価 一時2400円超の急落“過去5番目に大きい下落幅” | NHKニュース →東京株が急落し、一時は2400円を超す下落となった。終値は1284円安。AIブームで急騰していた半導体、AI関連株が米国で下落、悪い流れを引き継いだ。急上昇で警戒感が強まっていたが、一時的な下落か、潮目の大きな変化か。投資家は目を凝らしているが、きょうは大幅反騰の見通しだ。

◎参議院 代表質問 立憲民主党が不記載議員起用を追及 高市首相「ルール順守する党確立」 | NHKニュース →高市首相が裏金議員の佐藤啓氏を官房副長官に起用したことについて、立憲民主党が追及した。佐藤氏は、元総務官僚、奈良選出の参院議員で、高市氏の側近。本来なら首相補佐役で参院代表質問に陪席するが、野党が「ふさわしくない」と批判し、出席できなかった。高市首相は国会の混乱を陳謝したうえで、「有為の人材に再起の機会を」と訴えた。佐藤氏は2022年の当選で、選挙でみそぎを受けていないことも弱み。今後の火種だ。

◎陸自、秋田・鹿角市で活動開始 クマ被害で箱わな設置―県と協定、支援範囲拡大へ:時事ドットコム →クマ対策で自衛隊が活動を始めた。秋田県鹿角市で捕獲用の箱わなの輸送や設置など後方支援活動が中心。猟銃より口径が小さい自衛隊の小銃ではクマに対応できず、訓練もしていないことから武器は携行しない。実効性より国が本腰を入れたシンボル的な効果が大きい。

◎県大会制した仙台育英高サッカー部で「いじめ重大事態」調査、複数部員が繰り返し暴言 : 読売新聞 →サッカー高校選手権に出場を決めた仙台育英高校で、いじめが発覚した。1年生の時から「休むな」など継続的に暴言を受けたという。現在調査中で、大会出場は結果が出てから判断する。夏の甲子園大会では広島・広陵高校が部内暴力で辞退した。時代は変わっている。

*** 「今日の名言」

◎ジョージ・バーナード・ショー(英国の劇作家。1950年11月2日死去、94歳)

「成功の秘訣は、多数に逆らうこと」 「人生とは自分探しではない。自分を創ることである」 「嘘つきに与えられる罰は、少なくとも彼が人から信じられなくなることではない。彼が誰も信じられなくなることである」 「人間を賢くし人間を偉大にするものは、過去の経験ではなく、未来に対する期待である」 「希望を抱かなければ、失望することもない」 「結婚するやつは馬鹿だ。しないやつはもっと馬鹿だ」 「情熱なき人は善人にも悪人にもなれない」 「1年に2、3回以上ものを考える人はほとんどいない。私が世界的な名声を確立したのは、1週間に1、2回ものを考えたからだ」 「家庭はどこで始まるか? 若い男と若い娘が恋愛に陥ることから始まる。これ以上立派な道は、まだ発見されていない」 「みじめな気持ちになる秘訣は、自分が幸福であるか否かについて考える暇を持つことだ」 「有能な者は行動するが、無能な者は講釈ばかりする」

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆④)

【4】アジアへの示唆:開かれた制度が未来を拓く

アジアの国々は、まさにアセモグルたちの制度理論が「生きた教材」といえる地域である。経済の発展段階や政治体制の違いが明確で、制度の質がどのように国の運命を分けるのかを理解するうえで非常にわかりやすい。

たとえば韓国や台湾は、戦後の長い間、強権的な政府のもとで経済発展を進めてきた。どちらの国も、当初は権威的な政治体制をとっていたが、1980年代以降に民主化を進め、政治や社会の制度を「包摂的」に変えていった。教育を重視し、国民全体が平等に学び、努力できる仕組みを整えたことが成功のカギとなった。大学進学率の上昇や、科学技術への投資が象徴である。制度の開放と教育の充実が一体となり、韓国や台湾は急速に経済成長を遂げた。包摂的制度への転換こそが、両国の発展を支えた最大の要因といえる。

一方、中国は異なる道を歩んでいる。1978年以降の改革開放政策で、経済制度を大胆に改革した結果、世界第2の経済大国へと成長した。しかし、政治制度は依然として閉ざされている。言論の自由や政治参加の制限、法の独立性の弱さなど、収奪的制度の要素を残しているのが現状だ。経済的には成功しても、政治や社会が開かれていなければ、長期的な安定や創造性の維持は難しい。制度の透明性が欠けると、国民の信頼が揺らぎ、やがて社会の活力が衰える可能性がある。中国の今後は、「経済の開放」と「政治の閉鎖」のバランスをどう取るかにかかっている。

東南アジアでは、国ごとの制度の違いがさらに顕著である。シンガポールは官僚制度が整い、教育水準も高く、経済的には非常に成功している。しかし、政治的自由が限られ、言論の制約が強い側面もある。効率性と安定を重視した「管理型の包摂制度」ともいえるが、今後の課題は、どれだけ国民の意見を反映できるかにある。一方、ミャンマーやカンボジアなどでは、軍政や汚職が政治を支配し、制度が古い形で固定化している。権力が一部の人々に集中しているため、経済発展の果実が広く国民に行き渡らない。これらの国々では、「制度を変えようとする力」が政治的に抑え込まれているのが現実である。

同じアジアでも、「制度の質」によって明暗がはっきり分かれている。包摂的な制度を整えた国は成長を続け、閉ざされた制度を維持する国は停滞する。アジアの未来は、経済の発展だけでなく、どれだけ政治や社会の制度を開放できるかにかかっているのだ。アセモグルたちは、「制度を変えるきっかけは、外圧や技術革新などの『ショック』から生まれる」と指摘している。実際、グローバル化やAI(人工知能)の進展、気候変動など、現代の世界はこれまでにないほどの変化に直面している。これらの変化は不安でもあるが、見方を変えれば、制度をより良い方向に進化させる大きなチャンスでもある。

アジア諸国がこの「時代のショック」を前向きに受け止め、開かれた制度へと進化できるかどうか。それが次の時代を決める分かれ道となる。制度を閉ざす国は停滞し、制度を開く国が希望をつくる。包摂的な社会を築こうとする努力こそ、アジアの未来を切り拓く原動力である。

◆

~~~ 長谷川塾メルマガ 2025年11月7日号(転送禁止)~~~

***デイ・ウォッチ(6日)

◎秋田、岩手でクマ駆除へ 規則改正、ライフル使用可能に―機動隊員を派遣・警察庁:時事ドットコム →警察がクマ駆除にライフル銃を使う。警察官の拳銃は有効ではなく、ライフル銃を保有する機動隊の銃器対策部隊を秋田県と岩手県に派遣した。緊急対策に加え、中長期の多角的対応が必要だろう。NHKの「ニュースウオッチ9」は米国の例を紹介していた。専門職員が必要なようだ。

◎柏崎刈羽原発の再稼働めぐり 県民対象の意識調査 新潟県が公表 | NHKニュース →柏崎刈羽原発の再稼働条件が整っているかについて、新潟県民の6割が否定的な考えを示していることがわかった。花角知事は近く、再稼働に同意するかどうか意思表示をする。常識的に考えれば、これほどの慎重意見を覆しての同意は困難にみえる。東京電力にとっても、地元にとっても死活問題だ。

◎定数削減、協議会の議論優先を 衆院議長が表明、成立見通せず:時事ドットコム →政局の焦点になっている衆議院の定数削減で、額賀衆院議長が、議長のもとに設けた協議会での議論を優先するよう求めた。協議会は今年1月に設置され、結論は国勢調査の結果が判明する来年春がめど。自民と維新が連立で合意した年内の法案提出は困難に。維新は妥協できるか。妥協したら、合意の多くがなし崩しにならないか。

◎中国への対応、評価最低 トランプ政権の外交世論調査―米:時事ドットコム →米国の外交政策に関する世論調査で、トランプ大統領の評価が低い結果が出た。50%が大統領の職務執行ぶりを「悪い」と回答。貿易など13項目の政策分野の中で好転したのは麻薬問題だけで、外国貿易や中国への対処で極めて低かった。ノーベル平和賞に値するかという問いに対して63%が「いいえ」と答えた。熱狂的な支持は消えつつあるようだ。

◎日産、2219億円の赤字 5期ぶり、販売不振続く―25年9月中間:時事ドットコム →日産が9月中間決算の純損益で2219億円の赤字を記録し、本社の売却を決めた。米国での販売不振やトランプ関税が響いた。中間決算の赤字転落は5期ぶり。本社売却益は通期決算で特別利益を計上する。売却後は賃貸契約で本社として使うが、日産には明るい材料が乏しい。

◎大阪 高校サッカー強豪校 部員飲酒 全国大会出場は調査踏まえ | NHKニュース →全国高校サッカー大会に出場する大阪府の興国高校で、部員の飲酒が発覚した。複数の部員が今月2日夜、飲食店で酒を飲んだことを認め、学校は停学と無期限の部活動停止の処分にした。大会出場は今後判断する。同じく全国大会出場が決まった仙台育英高校では、いじめが明らかになっている。

*** 「今日の名言」

◎ウラジミール・レーニン(ロシアの革命家。11月7日はロシア革命記念日)

「無関心は権力者、統治者への静かな支持である」 「十分頻繁に嘘を繰り返せば、それを皆が信じ、真実になる」 「思想は大衆の心をつかんだ時、力となる」 「もっとも危険なことは、敗北よりもむしろ自分の敗北を認めるのを恐れることであり、敗北から何も学ばないことである」 「病のときに一番重要なことは、気力を失わないことだ」 「銃を持つ1人の人間は、銃を持たない100人をコントロールできる」 「働かざる者、食うべからず」 「嵐は強い樹をつくる」 「犯罪とは、社会的過剰の産物である」 「一握りの先進国は、地球上の圧倒的多数の住民を経済面で苦しめている」 「1人は万人のため、万人は1人のため」 「資本主義のおかげで、ほんの一握りのずば抜けた富と実力を蓄えた国々が、一頭地を抜く存在となった。それらの諸国は全世界を相手に、単に金利を巻き上げることによって略奪を働いている。さらにその巨額の利益を活用すれば、労働者の指導層や上流階級の買収が可能となる」

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆⑤)

【5】日本の現状への提言:閉じた制度を「開く力」を取り戻せ

今の日本社会をじっくり見つめ直すと、アセモグルたちの「制度の質が国の未来を決める」という理論が、驚くほど正確に当てはまることに気づく。少子高齢化は進み続け、年金や医療などの社会保障制度は高齢者に有利な形で維持されている。政治の世界では世襲議員が多く、新しい視点や若者・女性の声が政策に反映されにくい。企業の中でも、終身雇用や年功序列といった古い慣行が根強く残り、挑戦や変化よりも「失敗しないこと」が優先される風潮がある。これらは、社会の仕組みが一部の層にとって都合よく働く「収奪的制度」の典型といえる。

未来を切りひらくためには、こうした閉じた制度を思い切って「開く」ことが必要だ。まず、若い世代が政治に関わりやすくする選挙制度を整えること。例えば投票年齢の引き下げや、オンライン投票の導入、若者の声を政策に反映させる仕組みづくりが考えられる。また、子育て世帯を支える税制や社会保障を見直し、将来世代に資源を再分配することも欠かせない。企業面では、転職や副業が当たり前にできる労働市場を整え、スタートアップや中小企業が挑戦しやすい規制環境を整備することが求められる。

さらに重要なのが、AIやデジタル技術をすべての人が使えるようにする教育の刷新である。技術の発展は社会を大きく変える力を持つが、それを生かせるかどうかは制度次第だ。古い制度のままでは、AIの恩恵は一部の企業や専門家にしか届かない。逆に、教育制度や社会の仕組みが開かれていれば、誰もがテクノロジーを使って新しい価値を生み出せる。つまり、制度の包摂性こそが、技術の力を社会全体の発展へとつなげる鍵なのだ。

振り返れば、日本はこれまでにも何度も制度の大改革を成功させてきた。江戸から明治への転換では、封建的な身分制度を廃止し、教育と議会制度を整えた。戦後には、新しい憲法のもとで民主主義と平等の理念を社会に根づかせ、高度経済成長の基盤を築いた。いずれの時代も、社会が行き詰まったときこそ、人々は制度を見直し、新しい時代への扉を開いてきたのである。

いまの日本にも、その「制度を変える勇気」が求められている。少子化や経済の停滞といった課題は、制度の更新なしには乗り越えられない。制度は人々を縛る鎖ではなく、未来をつくるための道具である。だからこそ、誰もが参加でき、努力が報われる社会をどう築くかを、国全体で考え直す時期にきている。

アセモグルたちの研究が教えるのは、「制度を開くことこそが社会を強くする」という普遍の真理である。日本が再び活力を取り戻すためには、過去の成功に安住するのではなく、もう一度自ら制度を刷新する力を発揮すること。それが、次の時代を担う世代への最大の贈り物となるだろう。