ノーベル経済学賞の示唆「何が国の豊かさを決めるのか」(2025年11月3~7日)

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆①)

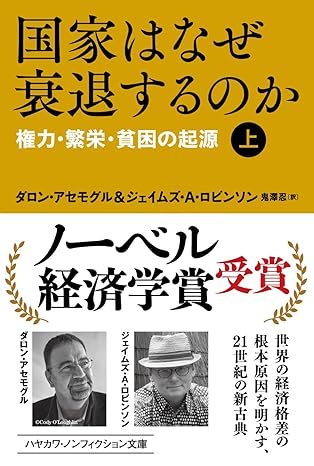

2024年のノーベル経済学賞は、アメリカの経済学者ダロン・アセモグル、サイモン・ジョンソン、ジェームズ・A・ロビンソンの3人に贈られた。彼らが明らかにしたのは、「国の豊かさや貧しさを決めるのは、自然環境や文化ではなく『制度』である」ということだ。トランプ大統領の登場や中国やインドの台頭、地球規模の格差拡大などで、世界の経済秩序は大きく動揺している。彼らの理論が及ぼす現代への示唆は多い。生成AIを使って3人の理論を現代に応用し、高校生にもわかるように説明してもらった。

【1】概要:国の豊かさを決めるのは「制度」 ここでいう「制度(institutions)」とは、政治の仕組みや法律、教育制度、経済ルールなど、社会の基本的な仕組み全体を指す。彼らは世界各国の歴史を分析し、制度が人々の行動を決め、長い時間をかけて国の運命を左右することを示した。

制度を2種類に分けて考える。「包摂的制度(inclusive institutions)」とは、誰もが参加でき、努力が報われる仕組みのこと。選挙や教育、自由な経済活動がこれにあたる。逆に「収奪的制度(extractive institutions)」は、一部の人だけが権力や富を独占し、他の人は参加できない社会。包摂的と収奪的の対比が、大きなポイントだ。

たとえば、ヨーロッパが植民地を広げていた時代、入植地の環境によって導入される制度は異なった。病気が多くて住みにくい場所では、現地の人々を支配する「収奪的制度」がつくられ、豊かな地域では、定住者が自らの社会を築く「包摂的制度」が整った。その違いが数百年後の経済格差につながった。これが3人の研究の核心である。

この理論の優れた点は、「歴史をデータで検証した」ことだ。過去の制度の違いが、現代の経済成長や民主主義の差を生むと実証した。制度は1度できると簡単には変わらない。悪い制度は既得権を持つ人々によって守られ、長く続いてしまう。しかし歴史を見れば、大きな改革や外からの刺激(戦争・革命・技術変化など)が、制度を変えるきっかけになることも多い。

この理論は、今の世界にも大きなヒントを与えている。国だけでなく、企業や学校、地域社会も「包摂的」か「収奪的」か、で未来が変わる。つまり、みんなが参加できる制度をどうつくるか。それが社会の豊かさを決める時代なのだ。

◆

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆②)

【2】日本への示唆:明治・戦後に続く「第三の改革期」へ

アセモグルたちの考え方を日本に当てはめると、私たちの歴史はまさに「制度の力」で発展してきたことがよくわかる。日本は自然資源が豊富な国ではないが、制度を変えることで何度も成長の道を切り開いてきたのである。

江戸時代の日本は、厳しい身分制度によって社会が支配されていた。武士、農民、職人、商人といった身分の壁は高く、政治も一部の支配層に握られていた。これは、アセモグルの言う「収奪的制度」に近いもので、社会の多くの人が新しいことに挑戦したくても自由が限られていた。だが、明治維新によって状況は大きく変わる。封建的な制度を壊し、四民平等のもとで教育制度を整備し、徴兵制や議会制度を導入するなど、国民全体が国づくりに参加できる仕組みがつくられた。これが「包摂的制度」への転換であり、日本がわずか数十年で近代国家の仲間入りを果たした原動力だった。

次の大きな制度の転換は、第二次世界大戦後である。敗戦によって日本は焼け野原となったが、新しい憲法のもとで民主主義を導入し、財閥解体や土地改革、教育の自由化を進めた。これもまた制度の刷新であり、「個人の努力が報われる社会」を支える基礎となった。その結果、戦後の日本は世界でもまれに見る高度経済成長を実現し、豊かな国へと変貌した。つまり、日本は2度の大きな制度改革によって社会の停滞を打ち破ってきた国なのだ。

しかし現在の日本を見渡すと、その「制度を変える力」が弱まっているように見える。少子高齢化が進み、社会保障制度は時代の変化に追いついていない。政治は世襲議員や長期政権が多く、新しい発想が生まれにくい。企業も終身雇用や年功序列が根強く残り、若者が自由に挑戦できる環境とは言いがたい。こうした状況は、アセモグルの理論でいえば「収奪的制度」に近づきつつある兆候である。つまり、特定の世代や組織が利益を守るために、社会の新しい芽を押しつぶしてしまう構造が生まれているのだ。

アセモグルたちの理論に照らすと、いまの日本はまさに「第3の制度改革期」に立っている。次の時代を支えるには、若い世代や女性の意見を政策に反映させる新しい政治制度が必要だ。子育て世帯を支援し、働き方の多様化に対応した社会保障制度を築くことも欠かせない。そして、AIやデジタル技術を生かした産業を育てるためのルールを整えることも、未来への投資となる。制度は過去の遺産ではなく、未来をつくる設計図である。日本が再び成長するためには、古い制度に安住するのではなく、時代に合わせて勇気を持って更新していく必要がある。明治や戦後のように、いまこそ社会全体が「制度を変える勇気」を取り戻すべき時期に来ている。私たち1人ひとりの意識と行動が、その変化の原動力になるのだ。

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆③)

【3】欧米への示唆:民主主義を守るのは選挙ではなく「制度の質」

アセモグルたちの理論は、アメリカやヨーロッパの先進国に対しても、深い警鐘を鳴らしている。これまで欧米の国々は、自由と民主主義を社会の土台として発展してきた。教育制度が整い、法の支配が確立し、市場経済が自由に機能する――こうした「包摂的制度」によって、誰もが努力すれば報われる社会が築かれてきた。しかし今、その基盤が静かに揺らぎ始めている。

アメリカでは、巨大IT企業や金融業が莫大な富を生み出し、その利益がごく一部の層に集中している。中間層は次第にやせ細り、貧富の格差は過去数十年で最大級に広がった。選挙では莫大な資金を持つ企業や政治団体の影響が強く、一般の市民の声が政策に反映されにくくなっている。これはまさに、「包摂的制度」が徐々に「収奪的制度」に変わりつつある兆候だといえる。制度が開かれているように見えて、実際にはごく少数のエリート層によって支配されている。それが現代アメリカの危うい姿である。

ヨーロッパでも、制度のゆがみが目立ち始めている。移民・難民問題や地域間格差が深刻化し、社会の分断が進行している。グローバル化やEU統合による恩恵が一部の都市部に偏り、地方や労働者層が取り残されている。その結果、不満が噴き出し、極端なナショナリズムや排外主義が台頭している。英国のEU離脱(ブレグジット)や、極右政党の支持拡大は、まさに制度への信頼が崩れた結果といえる。

アセモグルは、「制度は一度つくられたら永遠に続くものではない。常に手入れと修正が必要だ」と繰り返し強調している。どんなに選挙が定期的に行われていても、その制度が一部の利益のために使われれば、民主主義は形だけのものになってしまう。つまり、「選挙の数」ではなく、「制度の質」こそが民主主義を支える土台なのである。

現代では、AIや自動化の進展が新たな課題を生んでいる。技術の発展は、経済を効率化する一方で、雇用の格差や情報の偏りを拡大する危険性もある。アセモグルは、「技術の進歩が社会を豊かにするか、不平等を固定化するかは、制度の設計にかかっている」と指摘する。もし制度が不十分であれば、AIの恩恵は一部の企業や専門家に集中し、多くの人々は取り残されるだろう。しかし、教育や税制、社会保障を工夫すれば、技術は人々に新しい機会をもたらすこともできる。つまり、技術そのものが善悪を決めるのではなく、それをどう使うかを決める「制度」がカギを握っているのだ。

民主主義とは、単に投票で代表を選ぶことではない。誰もが意見を言い、社会づくりに参加でき、成果を公平に分かち合える仕組みを整えることこそが、本当の民主主義の姿である。欧米が直面している最大の課題は、この「制度の包摂性」をどう取り戻すかという点にある。アセモグルたちの理論は、欧米に「自由社会は放っておいても続くものではない」と教えている。民主主義を守るのは、選挙の回数ではなく、制度の公平さと透明性である。制度を絶えず見直し、すべての人が参加できる社会を維持する努力こそが、自由と繁栄を次の世代へつなぐ唯一の道である。

◆

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆④)

【4】アジアへの示唆:開かれた制度が未来を拓く

アジアの国々は、まさにアセモグルたちの制度理論が「生きた教材」といえる地域である。経済の発展段階や政治体制の違いが明確で、制度の質がどのように国の運命を分けるのかを理解するうえで非常にわかりやすい。

たとえば韓国や台湾は、戦後の長い間、強権的な政府のもとで経済発展を進めてきた。どちらの国も、当初は権威的な政治体制をとっていたが、1980年代以降に民主化を進め、政治や社会の制度を「包摂的」に変えていった。教育を重視し、国民全体が平等に学び、努力できる仕組みを整えたことが成功のカギとなった。大学進学率の上昇や、科学技術への投資が象徴である。制度の開放と教育の充実が一体となり、韓国や台湾は急速に経済成長を遂げた。包摂的制度への転換こそが、両国の発展を支えた最大の要因といえる。

一方、中国は異なる道を歩んでいる。1978年以降の改革開放政策で、経済制度を大胆に改革した結果、世界第2の経済大国へと成長した。しかし、政治制度は依然として閉ざされている。言論の自由や政治参加の制限、法の独立性の弱さなど、収奪的制度の要素を残しているのが現状だ。経済的には成功しても、政治や社会が開かれていなければ、長期的な安定や創造性の維持は難しい。制度の透明性が欠けると、国民の信頼が揺らぎ、やがて社会の活力が衰える可能性がある。中国の今後は、「経済の開放」と「政治の閉鎖」のバランスをどう取るかにかかっている。

東南アジアでは、国ごとの制度の違いがさらに顕著である。シンガポールは官僚制度が整い、教育水準も高く、経済的には非常に成功している。しかし、政治的自由が限られ、言論の制約が強い側面もある。効率性と安定を重視した「管理型の包摂制度」ともいえるが、今後の課題は、どれだけ国民の意見を反映できるかにある。一方、ミャンマーやカンボジアなどでは、軍政や汚職が政治を支配し、制度が古い形で固定化している。権力が一部の人々に集中しているため、経済発展の果実が広く国民に行き渡らない。これらの国々では、「制度を変えようとする力」が政治的に抑え込まれているのが現実である。

同じアジアでも、「制度の質」によって明暗がはっきり分かれている。包摂的な制度を整えた国は成長を続け、閉ざされた制度を維持する国は停滞する。アジアの未来は、経済の発展だけでなく、どれだけ政治や社会の制度を開放できるかにかかっているのだ。アセモグルたちは、「制度を変えるきっかけは、外圧や技術革新などの『ショック』から生まれる」と指摘している。実際、グローバル化やAI(人工知能)の進展、気候変動など、現代の世界はこれまでにないほどの変化に直面している。これらの変化は不安でもあるが、見方を変えれば、制度をより良い方向に進化させる大きなチャンスでもある。

アジア諸国がこの「時代のショック」を前向きに受け止め、開かれた制度へと進化できるかどうか。それが次の時代を決める分かれ道となる。制度を閉ざす国は停滞し、制度を開く国が希望をつくる。包摂的な社会を築こうとする努力こそ、アジアの未来を切り拓く原動力である。

◆

*** 今週の教養講座(ノーベル経済学賞の示唆⑤)

【5】日本の現状への提言:閉じた制度を「開く力」を取り戻せ

今の日本社会をじっくり見つめ直すと、アセモグルたちの「制度の質が国の未来を決める」という理論が、驚くほど正確に当てはまることに気づく。少子高齢化は進み続け、年金や医療などの社会保障制度は高齢者に有利な形で維持されている。政治の世界では世襲議員が多く、新しい視点や若者・女性の声が政策に反映されにくい。企業の中でも、終身雇用や年功序列といった古い慣行が根強く残り、挑戦や変化よりも「失敗しないこと」が優先される風潮がある。これらは、社会の仕組みが一部の層にとって都合よく働く「収奪的制度」の典型といえる。

未来を切りひらくためには、こうした閉じた制度を思い切って「開く」ことが必要だ。まず、若い世代が政治に関わりやすくする選挙制度を整えること。例えば投票年齢の引き下げや、オンライン投票の導入、若者の声を政策に反映させる仕組みづくりが考えられる。また、子育て世帯を支える税制や社会保障を見直し、将来世代に資源を再分配することも欠かせない。企業面では、転職や副業が当たり前にできる労働市場を整え、スタートアップや中小企業が挑戦しやすい規制環境を整備することが求められる。

さらに重要なのが、AIやデジタル技術をすべての人が使えるようにする教育の刷新である。技術の発展は社会を大きく変える力を持つが、それを生かせるかどうかは制度次第だ。古い制度のままでは、AIの恩恵は一部の企業や専門家にしか届かない。逆に、教育制度や社会の仕組みが開かれていれば、誰もがテクノロジーを使って新しい価値を生み出せる。つまり、制度の包摂性こそが、技術の力を社会全体の発展へとつなげる鍵なのだ。

振り返れば、日本はこれまでにも何度も制度の大改革を成功させてきた。江戸から明治への転換では、封建的な身分制度を廃止し、教育と議会制度を整えた。戦後には、新しい憲法のもとで民主主義と平等の理念を社会に根づかせ、高度経済成長の基盤を築いた。いずれの時代も、社会が行き詰まったときこそ、人々は制度を見直し、新しい時代への扉を開いてきたのである。

いまの日本にも、その「制度を変える勇気」が求められている。少子化や経済の停滞といった課題は、制度の更新なしには乗り越えられない。制度は人々を縛る鎖ではなく、未来をつくるための道具である。だからこそ、誰もが参加でき、努力が報われる社会をどう築くかを、国全体で考え直す時期にきている。

アセモグルたちの研究が教えるのは、「制度を開くことこそが社会を強くする」という普遍の真理である。日本が再び活力を取り戻すためには、過去の成功に安住するのではなく、もう一度自ら制度を刷新する力を発揮すること。それが、次の時代を担う世代への最大の贈り物となるだろう。